来源:燃点

文 / Girolamo Marri

译 / 王丹艺

数据

四天预展期间的统计:

786,323次自拍:当水上巴士(渡船)经过伸到大运河上的那双用以支撑一座宫殿的大白手时,游客们的自拍数。这双巨型之手古怪而无用,就像这所有的自拍。

2,347,732次:因为拥挤,无意间碰到别人而说了这么多次“对不起”。

45,752个人:在最窄的那些巷子里停下来查导航、自拍或跟别人打招呼的人数,这造成了交通堵塞。

734次:我迷路了。谢天谢地我用了谷歌地图,否则迷路次数还会更高。

72,003个人:在放映录像的房间入口只停三十秒,他们撩开布帘,光射在投影幕上。

347,743,482,657美元:在当地有房子的人把自己的豪宅(或储藏室)租给天真的艺术游民所得之收益。

7,756,832个人:在活动上或半路上被假装认识。

赫斯特

“寡头(Oligart)”当我来到被放在葛拉西宫(Palazzo Grassi)外的达明·赫斯特的庞然大物跟前时,我想了想,并决定不进去看他的展览了,虽然我同情所有在中年危机中挣扎于跟自己的过去做个了断的人——比如四十多岁开始跑酷但膝盖砰砰响,进而幻想自己是忍者的IT男——我受不了有人连青少年问题都尚未解决,还这么投机,尤其是独占了葛拉西宫和威尼斯海关大楼博物馆(Punta della Dogana),而通常在这里举办的都是真正的展览。

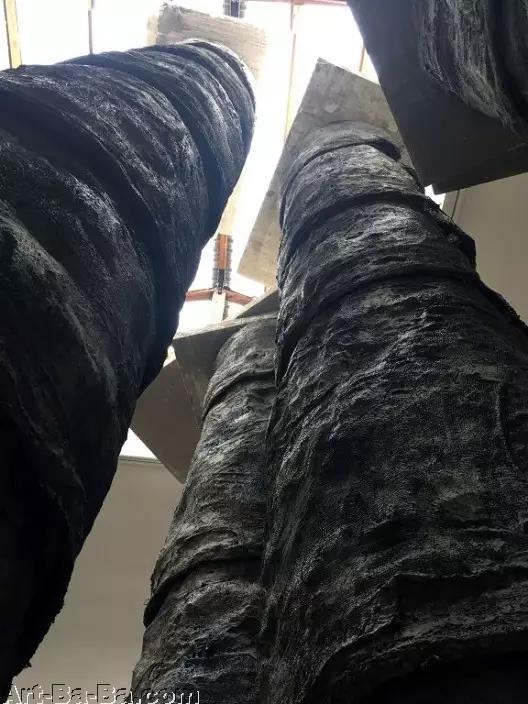

由达明·赫斯特造的那些庞然大物中的一个,我不喜欢

影像

当影像需要关注和承诺的时候,它不像行为表演,它允许观者坐下并歇一歇;加上结束的时候,也没有一定要鼓掌喝彩的压力——这是为什么我很喜欢影像。事实上,正是这些影响,少许补救了克里斯汀·马塞尔(Christine Macel)策划的主题展“艺术万岁(Viva Arte Viva)”。我发现这个展览,除了影响之外,都是不痛不痒且缺乏研究的,因为它丢出来一种如此朦胧模糊的叙事,简直等同于拥抱地球上的每一件艺术作品(嗯,这决不是件好事)。在花园展区和军械库展区,主题展也被无意义地分成各种小型主题馆(艺术家书籍馆?萨满教巫师馆?酒神馆?),每个分馆展墙上的文字都太过简单了,差不多只是童话书或好莱坞脚本的水平。

救了展览的影像里的三件如下:

1. 马克斯·阿维娃·法雷洛(Marcos Ávila Forero)的《阿特拉托河(Atrato)》记载了艺术家2014年在哥伦比亚亚马逊雨林中的阿特拉托河组织的一场活动。十二个当地人围成一个圈,面对面,他们站在河里让水没到腰,他们学着如何有节奏地用手敲击水面,双手就像一种乐器。艺术家得知,“玩水”是一项非裔哥伦比亚人的仪式,当这片地区被卷入一场常年不断的武装冲突时,这种仪式便消失了。不过他也知道,一种类似的技艺仍幸存于刚果。虽然影像只是一个窗口,仅展示了整个复杂进程的一个片刻,但是它显然捕捉到了它的本质。我听着拍打声和水花飞溅声,我看着当地人试图与跨越两个大陆的既已消失的传统重新连接,这多让人喜悦啊,而且这种于再次挪用中体现的相关性是非常容易理解的。

2. 非常滑稽且极具政治色彩的作品是关小的三频录像《大卫(David)》(2013)。在这件作品中,我们看到无数个挪用米开朗基罗《大卫》雕像的粗劣仿制,它们受到贯穿于录像的极端恼人的流行乐的歌颂。

3. 同样幽默的(我想马塞尔女士是不是没好意思专门弄一个幽默滑稽馆?)是Søren Engsted的《漂浮(Levitation)》(2017),它记录了艺术家的一次行为表演:盘坐在柱基上的艺术家,讨论了浮于地面的能力。

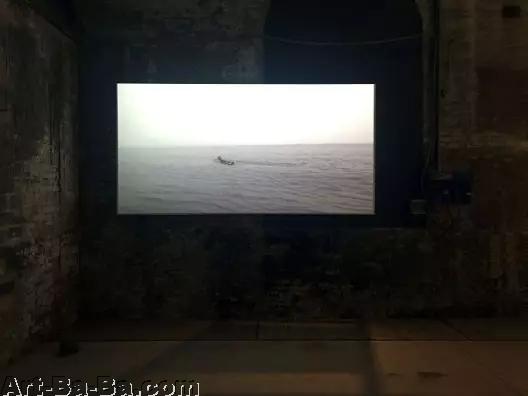

马克斯·阿维娃·法雷洛(Marcos Ávila Forero)的《阿特拉托河(Atrato)》,在军械库的主题展中

关小,《大卫(David)》,2013

Soren Engsted,《漂浮(Levitation)》,在贾尔迪尼的中心场馆

英国和加拿大馆

英国馆:菲里达·巴洛(Phyllida Barlow)73岁了,四十多年来她在伦敦斯莱德学校坚守着教师这一光荣却乏味的岗位,她在2009年退休,进而全身心投入到雕塑创作。瑞士的重量级画廊豪瑟沃斯注意到了,随后她的事业开始迅速发展。现在,她在威尼斯双年展中代表她的国家参展。在我看来,她的坚韧轻易胜过了据称桀骜不驯的年轻人的那种瞬间成功,诸如两年前代表英国的莎拉·卢卡斯(Sarah Lucas)。当然,要不是我真心很喜欢巴洛女士的作品和她这次在威尼斯的展览,我的态度才不会这么积极呢。我真的很欣赏这种填充空间的巨大模型,它们是用胶合板、混凝土、泡沫和硬纸板之类不装腔作势的材料做成的。它们有趣、自然,但看上去又是古老、险恶的——如果毫无防备地离开,它们会随时撞倒场馆的墙壁并压扁所有正在排队参观德国馆的观众……然后喝一口加拿大馆的喷泉。

加拿大馆:随便说一句,很不错,和两年前一样好。场馆今年60周年,正在整修,艺术家杰弗里·法莫(Geoffrey Farmer)利用这个契机把中央展厅改成了一座喷泉,喷出的水有几米高。在过去,喷泉在欧洲是一种普遍存在的景观。当建筑和艺术被认为是重叠的学科时,由雕塑元素装饰的喷泉逐渐集视觉审美和空间功能于一身,并在私人和公众空间频繁地委托制作。但如今在艺术节中看到喷泉,感觉神清气爽(我忍不住要这么说),虽然出于某种理由,作为一种媒材,它们不太受当代艺术家的欢迎。很可能是因为具有社会意识的艺术家害怕喷泉传达出的一种殖民主义者的壮丽感,或诸如此类。总之,霓虹灯和镜子与喷泉在艺术界出现的比例是让我不能接受的。

由家菲里达·巴洛(Phyllida Barlow)造的那些庞然大物中的一个,我喜欢

英国馆展览现场

英国馆展览现场

加拿大馆因杰弗里·法莫(Geoffrey Farmer)的《镜子的出口(A Way Out of the Mirror)》而成为了一个喷泉,该作品受到一系列日期为1955年的摄影所启发,而这些照片展示了一辆撞上火车的运木车

在加拿大馆的作者

艺术万岁

让我不能接受、无法忍受的还有这届双年展的标题。它按照字面意义可翻译成“艺术加油(Go Art Go)”。虽然我理解——尽管不完全赞同——选择一个直接的、无争议的题目的必要性,虽然策展人和传播团队在粘贴所有类型的文本中竭尽全力,但这并不能改变这个标题很糟糕的事实,而且它也根本算不上自嘲。

恩斯托·内托(ERNESTO NETO)

我听说某人正在恩斯托·内托位于军械库的有机帐篷里做演讲。我能看到人们正坐在舒适的沙发和地毯上,并且觉得应该进去休息片刻。然而,当我开始脱鞋的时候,我意识到我左右两只短袜有很多大窟窿。我把这看作上天的旨意,决定离开,甚至不用费心去阅读说明文字。后来我发现,在帐篷里,叫做Um Sagrado Lugar(一个圣地)的区域招待了名为Huni Kuin的巴西部落成员,他们还表演了萨满教的仪式,包括喝下死藤水(ayahuasca,一种强烈的精神性药物)的环节。迷幻药在军械库?啊,千万不要!

为什么我不敢进入Ernesto Neto位于军械库的神圣帐篷

“绿光(Green light)”——一间在奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)工作室附近的艺术作坊,位于军械库的中心场馆。我是真的迷惑于,为什么这个该在那或在任何的艺术展中

音量

在威尼斯,所有录像都以最低音量播放;我听说这是由于某位艺术家的干预所致,旨在使我们所有人感觉好似变聋了——这是一个强有力的声明,针对我们退化的同情“他者”的能力,我们的身份和活力的形成等等。

(好吧,这不是真的,是我瞎编的。没什么艺术家干预,但其实可能可以是这样的。)

燃点VS德国

讲起德国馆,很多人都能滔滔不绝,并且他们说的大概都是对的,但不幸的是,燃点不能对此发表看法。虽然在威尼斯的燃点成员都做了许多尝试,但是主编何思衍与我本人都不能战胜场馆入口的长队。何思衍的最近一次失利是在他离开威尼斯的当天上午,他在德国馆开放期间勇敢地出现在花园展区并排在队伍的很前面,然而他被告知行为表演只会在六十分钟或更久之后才能开始。然后他一路骂骂咧咧地去威尼斯另一头赶飞机。虽然我们对未能报道那件获得双年展大奖的作品感到抱歉,但是我们深信,你会找到大量其他人写的评论,他们设法在场馆里憋几分钟,于是有些人选择去场馆出口候着,收集那些走出来的人们的意见。

我能够在德国馆看到所有安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)的“浮士德”

策展人李大衡(Lee Daehyung)介绍Lee Wan为韩国馆造的作品。他给我们带来了一场非常愉快的旅行。他是策展人兼艺人,众多天才中的一位

瑞士馆

当我了解到所有的作品都受到贾科梅蒂的启发时,我决定不去参观瑞士馆。我是如此厌倦贾科梅蒂。我尊重瑞士如此大力地推广他的作品,并保证在全球任何地点、任何时候,有百分之八的艺术展有他的作品。但我必须得说,对我而言他的作品并不是那么好,就是棍子嘛。

天啊,把这话说出来真是痛快啊!我如释重负!是的!我就是要说:够了,贾科梅蒂!还有弗里达·卡罗。

中国馆晚宴

中国馆的晚宴是在靠近Fondamenta Nove的一座宫殿的安静回廊中举办的。晚宴上,我这桌的对话是这样的:

画廊主:“我在北京待了很久,马上快15年了;艺术环境一直在进化并有了很多改变,它总让人觉得充满生气并且有如此多的……”

法国收藏家:“啊,中国!污染!”

画廊主:“是的,这很糟糕,你不得不预防……”

法国收藏家的黎巴嫩妻子:“中国人不能解决他们的污染吗?这实在是太糟了!”

我努力去接受这些应该受过良好教育的人没能意识到中国的污染和他们用着的便宜或昂贵的东西——包括妇女唇中的肉毒杆菌——之间的关系,所以我仔细想着应该怎么回敬他们几句,但随即断定这个话题太陈腐了,我宁愿专心品尝那美味可口的意大利鲜虾烩饭,这可能是我在威尼斯的一周里吃到的最好的一餐。吃完后,我们所有人离开座位去看邱志杰场子里的皮影戏,还有现场弹奏传统乐器。

我早上就看过中国馆了,不算喜欢,但已经比前两届好了。我的第一印象是它太挤了,但随后我想,它大概还不够挤。某些作品及其布展方式是媚俗的,但整体没什么亮点,让人感觉太彬彬有礼。加上许多作品植根于传统手工艺,过多地倾向于拥抱传统而非颠覆它。

然而,场馆中的一个房间使我着迷:汤南南的四件影像作品(又是影像救了场!),拍摄于2013年至2016年间。这些影像都和水有关,一件是在河上拍摄的,两件是在海上拍摄的,还有一件《铸浪为山(Billennium Waves)》描绘了如浪般的山峰。视觉上最为迷人的大概是《刺船(Odyssey Smoking)》,影像中的一辆火车在宽阔的海域上前行,波涛起伏的巨大的车厢平顶是怀旧的,由于对电影媒介的精良使用,建立在神话和古老智慧之上的所有影像是成功的,而它们将这些神话和古老的智慧同我们的时代连接在一起。

中国馆的表演者自发地开始在晚宴中演奏

中国馆展览现场

来自汤南南《刺船(Odyssey Smoking)》的截图,黑白影像,2013,中国馆

岛袋道浩(SHIMABUKU)

岛袋道浩是一位我之前没怎么听说过的艺术家,但他值得我专门写一段来说他的作品有多好。军械库的主展馆展出了他的三件影像和一些配件:在其中一件影像里,他把苹果笔记本电脑的边缘削得像刀一样尖;在另一件作品里,他把一群生活在德克萨斯州的猴子放在了雪堆前,而这些猴子的祖先曾住在日本的雪山里;在最后一件名为《人类最古老和最新晋的工具(Oldest and Newest Tools of Human Beings)》的作品中,一群人拿到史前的石斧来交出他们的苹果手机。他在人类学、历史学和生存环境方面的兴趣透出这样一种感觉:我们存在中的万事万物都是相互关联的,不受时空所限。这份宁静的智慧渗入了一些天真好玩的行动。与他的作品共处,让我觉得好平静,就连一直紧张着的拳头和下巴都放松了,因为在那之前,我在其他展厅看到了诸如紫色灯光下装满植物的一打运动鞋之类的玩意儿。

岛袋道浩(Shimabuku)的《人类古老的和新晋的工具(Oldest and Newest Tools of Human Beings)》,在军械库的主题展中

法国

我喜欢建筑,我喜欢音乐,我喜欢参与,当我第一次读到法国馆的介绍时,我为之兴奋不已,因为它预告说在展期间会有许多音乐人来不定期地做些即兴演奏,这些音乐人将在为提供完美音效而特别设计的展厅里演奏特制的乐器。然而,走进一个满是木制结构和木制乐器的房间是多么令人失望啊,它们不那么美的外表似乎被认为比它们的功能更重要。我无意中撞到策展人对一名来搭讪的观众爱理不理,而且,我还听说所有的乐器都已经卖掉了。

法国馆展览现场

法国馆展览现场

周六离开

周六一早,我因楼下街道手推行李车轮的轱辘声醒来,这是一种令人厌烦的噪音。但从中也能感到一种深深的渴望,我把脸压着扁扁的合成物填充枕头,想象一大群艺术圈的人士离开威尼斯,乘船、火车和飞机赶赴下一场艺术活动,再次来到其他的酒店大堂、其它的VIP派对或媒体预览,然后相遇,故作惊讶地问候彼此并一起自拍,然后沉思着咀嚼艺术作品和开胃菜。

由Nathaniel Mellors和Erkka Nissinen为贾尔迪尼的芬兰馆做的作品《阿尔托的土著(The Aalto Natives)》。这是最可爱的场馆之一,因为由电子动画和移动投影机做成的装置,播放着以未来的芬兰为背景的奇异的动画,它既具有独创性的又运作的相当不错

一场行为表演,由穿着白色衣服的那些瘦弱的女人所演绎,他们赤脚坐在地上并玩弄着红色的果实或花朵

刘建华

在位于军械库的刘建华的装置前,我和一位朋友把手插在口袋里,凝视着。这件创作于2014年的《方(Square)》由64块镀金钢片构成。我的朋友问道:“你有没有觉得,如此多的中国艺术家制造出这些过度时髦的作品,是为了复兴中国作为上等丝绸和瓷器供应商的昔日荣光,并从它那因廉价低质的产品所致的难堪的名声中挽救它?”

刘建华的作品

厕纸派对

虽然我们怎么也进不了佩斯画廊的派对(门口每10个人里只有3个人的名字在受邀名单上),但是,我们因为先去了西班牙馆的派对,又在苏格兰馆的派对待了二十分钟而都到得太晚,为此决定不去莫瑞吉奥·卡特兰 (Maurizio Cattelan)为意大利馆做的派对了。这部分是因为它距离我们所在的位置太远而且天看上去像要下雨了,但主要是因为我们一致认为我们不想去一个被命名为“厕纸”的派对;我们想,当时是因为卡特兰用这个名字做了本杂志,两年前在都灵组织了一个名为“吃、拉、死”的展览和派对,去年还在古根海姆博物馆安了个黄金厕所。污秽笑话在自发即时的时候才好笑,像这样一本正经讲笑话就太无聊了。

我去了一场派对,那里有大约四十人并且他们看上去令人讨厌,音乐是死气沉沉的,鸡尾酒35欧元、啤酒35欧元且水要5欧元。为此,我离开了

在古巴馆派对外像停滞不前的僵尸一样摇晃的人们,他们没有受到邀请。像我一样。但是我从里面拍了张照片,且另一只手拿着我的莫吉托

南极洲馆

南极洲馆位于威尼斯主岛南部一个面朝朱代卡岛的华丽宫殿内。它带来了许多国际艺术家的作品,其中一些人获得了去南极洲旅行的机会并在那里进行创作。我喜欢作品在三脚架上的展示方式,它们在抒情与科学之间达到了整体的平衡。

我最喜欢的一件作品是常驻洛杉矶的艺术家杰斯明·布拉斯科(Jasmin Blasco)的声音作品,你可以从露天花园的便携式调频收音机中听到。收音机的信号是由太阳能发电的无线电广播发射机和天线发送,在其不远处,我坐在运河边上听了大概十五分钟(总时长是一小时十五分钟),这是一个由布拉斯科即兴创作的故事。这位艺术家讲述了一个与20世纪初的南极探险有关的故事,他不仅从这一任务的领导者的视角叙述,而且也从千年前就被困在冰中的病毒和其它生命形式的视角叙述。作品是怪异的;句子通过长时间的沉默来找到出路,在沉默时,我听到的是收音机信号干扰的噪音和优雅的合成和弦。这让我联想到许多东西,从霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特(H.P. Lovecraft)的短篇小说到约翰·卡朋特(John Carpenter)的《怪形(The Thing)》和范吉利斯(Vangelis)的音乐。这件作品是沉浸式的,并且我很快就不知道自己身在何处何时了;威尼斯让我觉得很烦的一点是,我总觉得应该赶场子看更多艺术、见更多人,也正是这种感觉让我离开了南极。

南极洲馆的展览现场

南极洲馆中,站在个人的作品《In From the Cold》前的艺术家Jasmin Blasco

单肩袋竞争

去诸如双年之类的活动的主要原因是为了收集单肩袋,这对我而言似乎是可笑的,陪审团不会为威尼斯最佳单肩袋颁奖。希望评委会增设单肩袋奖。我会非正式地把第一个奖颁给澳大利亚馆的手提袋:优雅、耐用、容量大。许多人在场馆入口处排队只是为得它。单肩袋玩的是简单的词句游戏,它的一面写着“难民权利”,另一面写着“土著权利”。大多数人在背着它的时候选择展示“土著权利”这一面;因为在欧洲,这更异国风情、而避免政治争议。

一项特别的提名奖颁给我个人的最爱——卢森堡馆的单肩袋。我感到非常幸运,我迷路了并意外地碰到了躲在窄巷末端的卢森堡馆的媒体早餐会。现在我会因这个多彩手提袋而感到自豪,它的上面写着“谢谢你的鲜花”。

意大利馆

多年来,意大利馆第一次出乎意料地做得不错,并且没有让我觉得羞愧(作者是个意大利人)。有三件作品,一件真的十分糟糕,并且出乎意料的,它是件影像;但另外两件就非常好。由威尼斯艺术家乔治奥·安德列塔·卡洛(Giorgio Andreotta Calò)创作的《无题(世界末日)(Untitled(The End of the World))》是一个巨大水池,在地板上由三米长的手脚架来平衡,映出了上方的天花板。第三件作品是由罗贝托·阔奇(Roberto Cuoghi)精心制作的装置《耶稣基督的仿制品(The Imitation of Christ)》,其中,基督的图像是用琼脂做的,随后再次铸入最终的雕塑,它们因为期间生长出的霉菌和孢子而变形。

这次成功真的不是一个小成就,因为意大利馆通常会被管理不善、干预政治和人情关系所连累——其实是对整个国家的一种细节反映。目睹军械库这一小小的奇迹,使我感到乐观:熵能被颠倒。

罗贝托·阔奇(Roberto Cuoghi),《耶稣基督的仿制品(Imitazione di Cristo)》,装置细节,意大利馆

休息日

当我对艺术、人群、平淡食物的容忍达到极限的时候,我认为是时候离开威尼斯休息一下。我搭乘一号水上巴士去了丽多群岛(Lido),租了辆自行车,并沿着岛上的所有道路骑行,我第一次赞美这里是多么青翠且美好,这里的一些建筑是多么美丽。在最南端,我搭乘了另一艘渡船,它同样能装载汽车,并且出乎我意料是还装载了一辆巴士,渡船穿过意大利最狭窄的岛屿佩莱斯特里纳(Pellestrina)。这天是美好的,而我的目的是踏遍所有道路,南至基奥贾(Chioggia),在海湾的另一端,并在途中享用一顿丰盛的午餐。穿过村庄,再骑行四十分钟,并幻想住在面朝大海的渔民小屋中。随后我到了友人推荐的一家餐厅;当大多数餐馆看上去已挤满了许多家庭的时候,谢天谢地,我提前预定了。我要了一扎店酒,但发现是很难喝的起泡酒,于是我就把它退调,重新点了一瓶灰皮诺。虽然我本想只喝一点并把剩下的留到以后再喝,但在饱餐各种海水鱼、海贝和乳酪蛋糕时,我已经把酒喝完了。

我坐在乡村广场上的长凳上,仔细考虑是否坚持我的计划进一步向南。已经不由我决定了,我在长凳上睡着了随后醒来,一小时过去了,太阳把我变成了一只巨型龙虾,这感觉像是一场灾难。我缓慢而吃力的去到邻近的一个沙滩,在那,一家人正在周边玩水嬉戏。我很高兴有一个胖小伙开始跟我聊足球,不是因为我了解与足球有关的一切——事实上我完全不喜欢——而是我偶尔在足球爱好者中察觉到了一种社群意识,这是比起艺术界中发展而来的任何一种社群意识都要强大的且古老。当我用完了对接下来的欧洲冠军联赛决赛的泛泛评论之时,我脱掉我的衣服并为我今年的第一游跳入水中。这感觉神乎其神;它洗掉了我前几天在威尼斯所中的毒以及所获得的一切不安。

我从水中出来并与我临时交的朋友道别。

“当你回到罗马的时候替我向教皇问好”,胖小伙说道,我大笑了。

骑回来的感觉十分轻松,当我在傍晚的柔光中再次搭乘水上巴士进入威尼斯的时候,我再次与所有展示于双年展中的好的和坏的艺术和睦相处,与所有为开幕和起泡酒而来的好人和坏人和睦共处,与一大群根本不在乎任何荒谬的当代艺术的观光者和睦共处,并且与那些永远要忍受着对其城市的永久性侵略的威尼斯人和睦共处,而他们自己则满足于为一杯咖啡而向外国人索取几百欧,这样的咖啡是他们从最近的运河中舀水并在其黄金造的水壶中烧开它制成的。

在小岛上的休息日

威尼斯,不差

吉罗拉莫·马里(Girolamo Marri)是一位目前定居罗马并在欧洲和亚洲工作的艺术家。

他的艺术实践由多方面构成,包括:永远不会开始的会谈、没有问题被提出和回答的采访、注定永远正确的文本、不稳定的装置,以及与观众和过路人进行的各种各样令人不安的互动。