作者:李明新 来源:Hi艺术

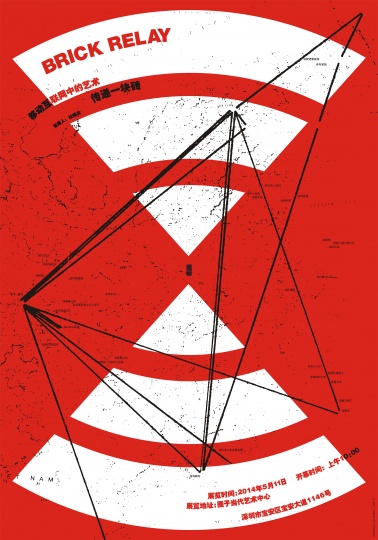

《传递一块砖》的内涵自然不是块儿简简单单的砖,它是乌坎民主斗争的符号化缩影。而孕育这一项目生成的母体,则是以微博的全民化为代表的互联网信息平台对生活的全面介入。互联网催生了前所未有的崭新自媒体媒介,而它也深刻的影响到了当代艺术的发展。以个人关注为起点,通过互联网媒介,使得参与者不因地域的限制而自由的参与到项目的发展中来,达到令人惊艳的影响力,是当代艺术可以依托互联网发声的捷径。杜曦云以“砖”为媒,自然要在当代艺术介入互联网的过程中,更进一步。

Hi艺术=Hi 杜曦云=杜

Hi:《传递一块砖》是2012年的作品了。你从一开始就在关注它了?

杜:一直在关注。

Hi:这块砖在ucca,川美,威尼斯都展览过,这一次展览的区别和意义在哪?

杜:《传递一块砖》本身是丰富多义的,把它放在不同的背景、角度中,看到的价值是不同的。它已经传递了两年多,移动互联网技术在这两年里迅速普及。移动互联网让当代艺术界不得不面对、但又难以把握。我把《传递一块砖》放在移动互联网这个新的时代背景中,用它来探讨当代艺术界的共同问题。它由李勇政发起后,像流水般一直在流动变化,而且可以无限的流动变化下去。我通过做这个展览,让它的意义清晰起来,这也是阶段性的。

Hi:近些年来的确有一些有影响的互联网经典案例生成,就比如艾未未的筹款。不过你觉得这些事件会有多大的普遍适用性?

杜:艾的筹款是网络众筹,发生在2011年,有很大的社会效应。但它的价值取向、目的基本是单向的,留给众多参与者们的创造空间不大。《传递一块砖》开始于2012年初,在创造方式、传播方式等方面,更加开放和自由。

《传递一块砖》的出发点和传播方式是开放的,在移动互联网时代来临时,面对当下和未来,它探讨和不断打开更多的可能性。这个作品可以无限期的再创造、再传播下去,它的普适性多大,取决于非常多的因素,目前只是抽刀断水的谈,难以论断。

Hi:互联网避开了传统美术馆系统,达到了发声自由的目的,而且波及面很广。但这种运作大都并非逐利,而是针对一个事件进行一种参与。那么你觉得如何在互联网领域产生影响力以外的利益诉求?

杜:《传递一块砖》最有趣的是它的全面开放,从价值取向到创造方式、传播方式。让它自然生长吧。利益诉求,应该征求每个参与者的意见。

Hi:互联网对当代艺术的介入衍生出了一种非常新颖的创作形式,不过理论上还是应该归为一种行为艺术范式。它对主流艺术形式有所影响,不过冲击是有限的。这一观点你同意与否?

杜:你的观点很有意思。

我认为,移动互联网是至今为止在信息传播方面最民主的技术发明,它在不断的瓦解和避开“中介”们设下的障碍,我们目前对它的探讨和尝试只是刚刚开始。

当代艺术的生命力在于敏感、自由、创造性。如果它忘记了这些,它就不再是“当代”艺术了。

Hi:这个开端很耀眼。不过互联网事件都有一大软肋,就是来去匆匆。类似一块砖这种持续两年的项目已经相当难得,大多数会在爆发后不了了之归于沉寂。这也是互联网式的快餐消费所带来的。你对此如何看待?

杜:快餐提供的能量让你我的生命能够继续下去。

只有当下是可触摸的、真切的,过去和未来,都是假想。过去产生的可能性生长成了当下;当下激发出的可能性在生成着未来。

Hi:所以,你如何展望这个未来?

杜:尽力的把握当下。