来源:雅昌艺术网 作者:潘慧敏

汉雅轩主人张颂仁

导言:汉雅轩于1983年冬成立,迄今已经历了三十个年头。三十年来,两岸四地在各自的历史脉络上,共同经历了国际风云的奇诡变幻——冷战的终结、去殖民的浪潮、全球资本主义的展开。三十年来,当代艺术在中港台社会的种种变革与反复中发生、发展,从八十年代初的死水微澜,到八五后的波澜壮阔,从二十年前登上国际舞台的“中国当代艺术”,汉雅轩在此为中国当代艺术发展起到了推波助澜的作用,雅昌艺术网借此机会专访了汉雅轩主人张颂仁先生。

推动当代艺术的“偏好”

雅昌艺术网华南站:张先生您从八十年代开始经营画廊,主要从事传统书画,为何后来改变经营策略,转向了中国当代前卫艺术?

张颂仁:我对传统书画艺术的兴趣很大,现在兴趣也还是很高。那时 “文革”刚刚过去没多久,市场上不仅有很多老物件,还可以接触到非常优秀的作品,也可以在经营的同时学习。可是我面对的终究是当代生活,当代生活的创意与这个时代的精神才是能够代表现代艺术的。那时候办过一些活动、写过一些文章来介绍我那个时候对现代艺术的一些观点,后来发现真要推动当代艺术、介绍自己的观念,还需要一个平台,画廊成了我的平台。

雅昌艺术网华南站:在画廊具体经营中,您是如何去选择艺术家的呢?

张颂仁:我对所有从事艺术活动的画廊、策展人其实都是有偏见的,所以这三十年的回顾对于我只能说是偏好。我自己的一个偏见是喜欢扎根本土的文化创作,我所关注的是现在中国怎么面对西潮、怎么面对科技社会环境的兴趣变成一个比较感兴趣有泥土味的绘画。

雅昌艺术网华南站:您可不可以举例子谈谈这三十年中与哪一类的艺术家合作比较密切,方式是什么样的?

张颂仁:在某个程度上,开始的时候总是面对问题的创作,六七十年代香港跟台湾很多艺术家一样,他们的风潮基本上是受美国的潮流影响,尽管他们也跟得很紧,显得很前卫,可是这种前卫是慢了两拍的,说实在话并不真是前卫。可是这种新潮影响到了香港、台湾在本地发酵,再出现的作品就不太一样了。还有在港台,那时候也有一些艺术家,他们的创作基本上是从当地生活、当地社会环境出发的,这个我特别感兴趣。七十年代末我是最早开始推动现代艺术,选择了几个人,也反映了我的一种偏好。

我策划的第一个展览展出的是香港艺术家陈福善的作品,他1905年出生,是中国第一代所谓的西画家。可是他的作品到了七十年代的时候成了一种非常特殊的、与其他同辈人完全不一样并且很有时代感。他的作品从一种社会现实出发,再反过来进入一种社会现实下面的潜意识,是属于香港的艺术,从用颜色、用意象都跟那个时候的大潮流有点儿不一样。他,可以说是我最早对中国现代艺术真正感觉有信心的开始。

另外,七十年代中在台湾出现两个人,我特别感兴趣。一位是朱铭,他的作品于1976年在台湾的历史博物馆出现,一出现就引起了轰动。因为跟其他民间出来的艺术家不一样,他在现代艺术家的氛围里受过正规的训练。他是杨英风的学生,却又有着一套非常完整的传统技术,他把木刻的手法转换成有点像水墨大写意的表述,在技术上把木刻技术提升到跟国人艺术可以相通的程度。另外,他又发展出太极系列,那时候中国艺术家都在试图寻找一种属于中国的雕塑造型,他最早在技术上、内涵上抓到了,很有传统味道,又有现代味道的作品。

另一位艺术家是洪东,他是一位很怪的艺术家,我到现在还认为他是中国一个非常重要的艺术家。他在台湾南部的一个小村长大,50岁那天他给老婆烧了顿饭,向她下拜,说明天开始就不再工作,要做艺术家去了。他的画可以说是道家的精神重新转换成一个现代人的宇宙图,我觉得那种视野、那种语言,还有整个想象世界的内涵,都是属于中国的,同时是非常当代、非常现代的一个呈现,这种偏好可以说是一个基础。

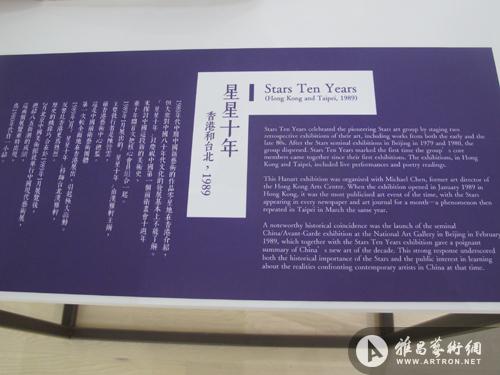

“星星”十年文献

中国当代艺术的推手

雅昌艺术网华南站:对于中国内地这一时期的艺术家,您对哪些是有偏好的,又是怎样把他们推向世界的。

张颂仁:艺术必须面对当代问题,那时候我对这类艺术家感兴趣,是因为我觉得在港台艺术潮流里这个是最缺乏的,是最能够再把创造精神带回到有地气的一个基础上重新出发的。在中国内地,面对的是整个政治社会大变迁之后的新潮流。怎样面对这个时代,怎样在这个时代里再找到一种从个人出发的感觉,再把这个感觉提炼成对这个时代可以有提示的意象跟实物,是八十年代中国艺术家最重要的工作。我关心的也是这样的艺术家。

雅昌艺术网华南站:请您在这些艺术家里举一些案例,他们经历了哪几个步骤?

张颂仁:八十年代初,我主要关心的是港台艺术家,八十年代中期开始留意内地的艺术家。那时候在港台报道最多的是艺术家谷文达,因为那个时代水墨是香港人最关心的,可能是象征了一个与传承、血脉比较接得起来的现代艺术。谷文达是最能代表那个时代的时代气息,很现代、传统功力又非常精到,我从1987年就开始跟他合作。

在香港,星星画会一个老成员经过这里见过面,严力最早来香港找,毛栗子也在八十年代中遇见过。可是星星这个展览是另外一个思路,那时候我对八十年代在中国发生的事情,特别是85以后都非常感兴趣,可是不太了解。我办“星星十年”,一方面是为自己做功课,重新从“文革”后的第一拨艺术家中找一个重要案例重新回顾。

雅昌艺术网华南站:这些是过渡以后,我们知道您和张晓刚、王广义等艺术家也有一些合作,是怎么从这一部分过渡到下面这部分的呢?

张颂仁:“星星十年”的展览主要是一种美术史的思考,从“星星十年”我希望延续时代性的考察,所以后89新艺术这个展览主要是希望通过89-92年的新创作,从这个创作作为一种田野调查式的方法,找到一些对我来说可以讲的出是时代精神的作品,所以那个展览倒是跟栗宪庭一起做了比较宽的普查,在这些艺术家的创作,对比他们以前的作品,再重新来体验属于九十年代初那个时代的精神。

雅昌艺术网华南站:汉雅轩代理的模式是怎样的?

张颂仁:有几种,有一种方式是我一直做策展人,双年展、三年展,基本上这些活动不收藏作品。

另外就是九十年代初的大展,其实那几个大展都不是商业展览,我到现在还有很多作品。那些展览对我来讲有很大压力,要购买东西,因为艺术家那时候不太认识我,我不给钱、他们不给画。他们也知道作品送出国外参展回不来,回来非常难,出去也是比较费周折。那时候油画不是艺术品,油画出国是工艺品,工艺品进口很麻烦,所以那时候很多作品都是我收购的,后89这个展览90%的作品都被我收购了。

另外在94年的圣保罗双年展,那个是比较重要的展览,张晓刚、刘炜都参加了威尼斯双年展的百年回顾展的主题展,一系列后来的活动,包括九十年代中期的海外活动基本上都是非牟利的。画廊做的展览是另外一块。

雅昌艺术网华南站:您在做这些展览必须把这些艺术家的作品收购下来,对您个人来说是一个很大的压力。

张颂仁:经济压力是很大的,比起现在香港的开销算是很低了,可是其实也是在整个经济上也是不低的。那个时候画廊已经在经营港台比较有名的艺术家,有一些艺术家比较受欢迎,尤其是朱铭、陈福善。所以最早办中国大陆的艺术家,九十年代初尤其是非商业展览的艺术家,可以说是通过朱铭、陈福善这些老艺术家的作品销售得以支持,因为他们的画作经营让其他这些活动可以做起来。

雅昌艺术网华南站:您在画廊经营中是怎样培养藏家体系呢?

张颂仁:我没有特别地去培养藏家体系,因为我们没有一个很好的营业状况,经常来画廊、常见面的就是藏家。我们的活动变得很快,我代理的艺术家也不是太多,因为长远代理艺术家需要兼顾很多,我没有这么大的能力。另外我的兴趣比较广,常常改变方向,我们很多艺术家只合作一两年,两三年,长远的当然也有一些。

香港九十年代的收藏圈很大一部分是国外的收藏家,那时候他们对新潮感兴趣,很多人都在金融圈,要不然就是专业律师、医生这一类的人士。我们现在所谓的收藏家是他们在收藏上有体系,其实现在大部分的收藏家是炒家,他们跟买股票的心态是重叠的,不是真正的收藏家。

雅昌艺术网华南站:内地藏家、香港藏家和欧美藏家他们对待当代艺术的心态是怎样的,能谈谈他们之间的差异吗?

张颂仁:对欧美人来说,看到新作品等于是打开了中国的一面,所以对他们来说,一件艺术作品可能是一个重新认识中国的渠道。对于中国的藏家来说,他们在购买一件艺术品时已经大概知道这些艺术家,他们要求的是那些艺术家他们在工作上不同的发展。

商业且兼顾学术理想

雅昌艺术网华南站:我们知道汉雅轩在早年策划了“星星十年”、“后89中国新艺术展”一系列具有学术性的展览,您在做这些学术性展览的时候,是怎样兼顾做商业活动的?

张颂仁:我把学术和商业看成是两件事情,做学术展览就是学术展览,做商业展览就是商业展览。比如这次的“汉雅一百:偏好”这个展览是非商业展览,所有作品都是不卖的,我做的学术展览基本上都是非商业的。只是“星星十年”那次展览,后来在台湾也卖给了一些收藏家,可是那个展览作品并不太多,很多是文献性、介绍性的东西。

雅昌艺术网华南站:您在汉雅轩这么多年运营的过程中,怎么定位展览的发展方向,学术和商业如何权衡?

张颂仁:商业展览是画廊本身的基本调子,我们每一个半月有一个新展览,其他的活动完全是我自己玩的事情了,有时候找一些主题性的活动来做画廊展览。可是学术性的、非商业的展览,我觉得是任何一个真正投入艺术圈的无论是艺术家还是策展人,还是美术馆的人都对艺术有一些主观的要求,大家都有自己的目的,我当然也有自己的兴趣,所以发展出来不同的活动,其实当时很多事情也不清楚,这个跟前一个工作关系在哪里,累积以后回顾一下再往前走,还是自己发现自己的一个路子。

雅昌艺术网华南站:汉雅轩三十年间,在香港寸土村金的地方,也经历过搬家,请您谈谈最早开始建立的空间直到今天这个空间的演变过程。

张颂仁:我最早长时间都在一个民居的大地库里,在旺角那边。在那里大概有十年,迁到旧中国银行,因为那个地方特别好,楼顶很高,可是在那里大概六、七年的时间,银行决定要收回做其他用途,所以就迁走了。那个时候习惯在中环,所以就迁到皇后大道,可是那个新建筑经营画廊不太恰当,因为楼层的比较矮,但在那里也坚持有十年,那个时候老是觉得应该找到适合的空间再迁。不过搬迁是一个很大的动作,所以能不动就不动,前几年开始考虑再次搬迁的问题。

雅昌艺术网华南站:在这个变迁过程中,能不能详细地谈一下您在旺角的地库的十年,这十年里边有一些什么样的故事或者是什么样的事件令您印象是深刻的,那个时候会不会有一些比较艰难或者是怎样的一些故事请您描述一下、回忆一下。

张颂仁:那个时候不艰难,很写意,也许是因为开销很低,最早的时候,我曾经一个星期开两天,其他时间都可以玩,那是多好的日子。那个时候现代艺术品的价格也不太高,所以大家可以有比较轻松尝试的心态在做事情。我们在九龙那个地方也比较大,所以可以做很多比较实验性强的作品,那个时候空间比较大,可以做比较实验性的展览。这种感觉比较像我们现在汉雅立方在葵涌的那个厂房空间。现在我还希望保留这种比较实验性的感觉,可是在毕打行这个空间压力比较大,因为租金贵,展览完整的程度要求比较高。

雅昌艺术网华南站:在您看来一个优秀的画廊应该具备什么样的品质,对待艺术家、艺术品、收藏家、学术等方面,您做了三十年有一些什么样的体会?

张颂仁:我觉得画廊工作很麻烦,太多琐碎的业务,我的兴趣主要还是做一些新的推动,新的推动跟照顾经常性的业务往往是有矛盾的,所以我觉得画廊不应该有某一种特定的调子,特定的样子。另外,画廊跟很多其他的商业机构不完全一样,因为画廊跟艺术家的关系,尤其是好的画廊跟好的艺术家的关系,往往是一种共生关系,有点儿像夫妻档在做事情,因为大家是一起在推进一个工作的。

雅昌艺术网华南站:关于发展定位,您在这一段时间一直不断地做文献梳理,会不会对汉雅轩的未来定位有一些重新的思考?

张颂仁:我的习惯是一直向未来思考,我的短处是很少回顾,所以要回顾对我来说是非常大的压力,可是有一个好的团队,有好的合作策展人,很多研究生对这个感兴趣,这个也是我们共同的工作,我不是自己回顾自己,是我的同事、我的学生跟朋友一起来回顾,对于未来的计划,我基本上还是在推进,这个展览做了八个计划,其中有三四个都是目前在推进的,有两个还是刚刚开始没两三年,发展的空间很大。