访谈:Michael Findlay谈艺术媒体经纪

来源:Hi艺术 作者:朱凡

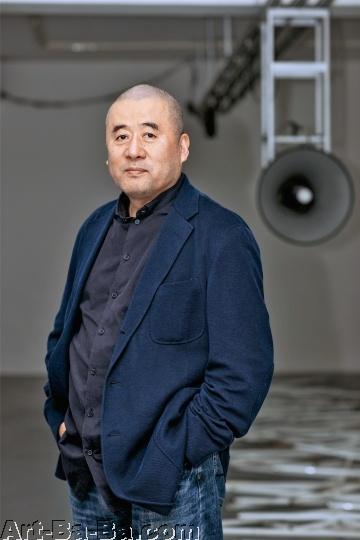

张培力 国内外的录像表达有很多不约而同

作为“中国录像艺术之父”,张培力在1988 年最早进入了录像艺术的媒介使用,90 年代频繁地出国访问,使他看到了录像艺术在中西方早期发生时的相似之处。从池社的介入社会的行动方式,到个人从绘画到录像、装置的折返,话语间,张培力对于90 年代表达的真切和精神的自在透露着回忆中的怀念。

Hi艺术=Hi 张培力=张

Hi艺术=Hi 张培力=张

个人必须与社会发生关系

Hi:80年代末,90年代初,中国当时有很多艺术小组的生发,作为“池社”发起者和参与者之一,你如何看待小组的工作方式和发展?

张:首先,是有一个相同的动机,从相同的艺术态度出发,聚在一起发出声音产生的影响会更深远。那时真的觉得,个人的作品是不足以影响社会的,还是希望作品介入社会,而不是个人在书斋把玩的物品,也不是自言自语日记式的东西,必须要跟社会发生关系。所以考虑到大众的观看和审美习惯,我们希望用小组的方式来改变更多的人。我们在公共环境中实施方案,并不指定是艺术还是非艺术的形态,就是一种介入,这是个人没有办法来完成的。比如在1986年的太极系列,在深夜的围墙上贴满各样的太极人形,第二天清晨,会有不同的反应。

张:首先,是有一个相同的动机,从相同的艺术态度出发,聚在一起发出声音产生的影响会更深远。那时真的觉得,个人的作品是不足以影响社会的,还是希望作品介入社会,而不是个人在书斋把玩的物品,也不是自言自语日记式的东西,必须要跟社会发生关系。所以考虑到大众的观看和审美习惯,我们希望用小组的方式来改变更多的人。我们在公共环境中实施方案,并不指定是艺术还是非艺术的形态,就是一种介入,这是个人没有办法来完成的。比如在1986年的太极系列,在深夜的围墙上贴满各样的太极人形,第二天清晨,会有不同的反应。

Hi:个人力量不足以表示艺术对社会的介入,所以以“池社”的方式进行创作。经历了80年代末之后,艺术家是否在90年代开始有对话语权的诉求?

张:80年代与90年代有很大的不同。80年代末就开始出现很多集社,其中往往是以一种对体制反叛的形式出现的。现在重新回顾,其中有很多简单化的内容,并没有强调语言本身。我认为,90年代后,艺术家的形态开始变化和分离,各自寻找自己确定的方向。所谓对于话语权的寻找,80年代更多的在国内的体制结构中争取话语权,而90年代更多的是希望争取国际的话语权,特别是1993年之后到90年代末,所谓中西方的关系处于一种尖锐且兼具矛盾的密切之中。

张:80年代与90年代有很大的不同。80年代末就开始出现很多集社,其中往往是以一种对体制反叛的形式出现的。现在重新回顾,其中有很多简单化的内容,并没有强调语言本身。我认为,90年代后,艺术家的形态开始变化和分离,各自寻找自己确定的方向。所谓对于话语权的寻找,80年代更多的在国内的体制结构中争取话语权,而90年代更多的是希望争取国际的话语权,特别是1993年之后到90年代末,所谓中西方的关系处于一种尖锐且兼具矛盾的密切之中。

Hi:在小组创作之外,个人创作上做了哪些尝试?

张:我个人而言,早期主要以手套这一符号来进行绘画,也有文字和艺术计划。我试图摆脱简单视觉上的愉悦,甚至试图摆脱视觉本身,所以用文字来呈现作品,也许没有实际看到或听到,但通过文字的想象或许更为丰富。人都渴望视觉,但实际上视觉是有局限性的。

张:我个人而言,早期主要以手套这一符号来进行绘画,也有文字和艺术计划。我试图摆脱简单视觉上的愉悦,甚至试图摆脱视觉本身,所以用文字来呈现作品,也许没有实际看到或听到,但通过文字的想象或许更为丰富。人都渴望视觉,但实际上视觉是有局限性的。

《艺术计划第2号》以邮寄的方式传播讨论,也是八九十年代艺术创作的特征之一

录像艺术萌发的相似之处

张:社会事件让我发现艺术真的是微不足道,所以当时不太考虑艺术本身的问题,而是希望最直接的告诉别人对现实的感受。1988年时创作了第一个录像《30×30》。后来有了儿童乐园、播音员、健美运动员等一系列绘画作品。绘画到1994年就停止了,也可以说是个疗伤的过程,我1992年开始出国,后来持续在外交流,逐渐对绘画没有感觉了。或许是由于性格上不太安分,喜新厌旧,对自己怀疑,不是一条路走到黑的人,态度上可以改变,但语言上不断重复是件很无聊的事情。

Hi:90年代初出国的经历得以直接看到西方的艺术生态,与国内当时的当代艺术生态有哪些区别?

张:中国特殊的社会环境,对艺术家多少是有影响的。90年代中国大量的作品都是以绘画的形态出现的,而国际上的艺术形态可能也有绘画,如新表现主义等,但已经进入尾声,不再是潮流性的主导,绘画能够提供的新的刺激特别少。西方已经进入了语言媒介的平和状态,新的体验已经开始呈现。而中国完全是一面倒的,绘画具有压倒性的优势。

如西方早期的录像艺术,和中国的录像艺术有很多不约而同的相似之处。开始都会用行为的方式表达,以录像制录的方式,同时其中有对时间的关注。会注意到身体及人在环境中的状态、与环境的关系、人与人的关系。这种相对比较纯视觉化、纯感观的作品是更容易沟通的。我认为对艺术语言比较关注的艺术家而言,这也是一个启示,的确存在一种相对可以排观看或解读的障碍的语言形式。

我很感谢戴汉志的努力和帮助

张:很早就认识了,差不多在1986年左右,那时戴汉志中文不太好,在南京学中文,他经常坐火车来杭州,我们交流也不是那么顺畅,还好他不是一个不愿意交流的人,不像当时的很多外国人有优越感,他比较随和。真正交往比较多从1989年之后,有一段时间他一直尝试帮我,事实上他真的做了很多事情,事先没有跟我说太多,只是尽力帮我,后来我才知道所有都是他在背后努力的,帮我找到一个特别好的机会去巴黎,可是那时我很被动走不了,环境所迫,但我很感谢他。后来有一段时间他离开了回荷兰,经常会给我寄一些国外的杂志,有些我现在还留着。那也是我看外面唯一的途径,有些杂志被审查时还会被撕掉几页。等到他再回来,已经是两三年之后的事情了,那时他在北京做了一个新阿姆斯特丹艺术咨询公司,我也参加过他组织的展览,如慕尼黑的“Face to Face”,法拉克福的展览,规模最大的一次就是1993年在柏林世界艺术宫的展览。

张培力在2014年的个展《因为...所以...》中,对声音装置进行了新的尝试

工作是一种不得已的方式

张:1995年我回到国内,那时就基本上不画画了,但我保留了一份教学工作,到现在我也是有工作的。我觉得,这可能是不画画的艺术家不得已的方式。我总得要生活吧,还得养家糊口。自然很多重心也在与学生的沟通上。我第一件录像被收藏是在1993年,在巴黎的首次展览上,法国文化部下属的世界文化之家的机构,画廊叫做原点画廊。是法国文化部的艺术委员会收藏了作品《洗鸡》,当时甚至没有版数什么的概念。1993年还在巴黎有一个个展,展出的作品并不多,但没有绘画,很丰富,最惨的是一件作品也没有卖出去。后来也没有合作了,但作品一直在画廊存放,有塑胶手套的装置,使用的是玻璃切片和甲肝报告的灯箱,还有艺术计划,这两个都是很多年后被尤伦斯收藏了。画廊不错,还把钱分给我。尤伦斯买作品是在2006年,已经是13年之后了。

自在的90年代

张:90年代时,大家在当下现实的触发下,进行了很多创作,我认为那时的很多表达是特别真实的,并且没有太多的商业介入,也没有太多的考虑话语权的问题,艺术家虽然受到很多现实的限制,但精神和创作心态上是比较自在、自我的,作品能够传递出生命的信息。后来太多的商业介入,不断地复制生产,再加上人为的炒作,这就把艺术弄得很奇怪。其中还有一个90年代在中国国内非常重要的展览,现在被提及的并不多,就是1991年上海的车库展,从1989年之后自发性的地下展览中很重要的一个。这次展览中出现了很多观念性的作品,如耿建翌、宋海东等。我的录像作品也是在国内第一次展出。

来源:Hi艺术 采访:曹丝玉

王音 转向内观的90年代

艺术家王音

相比上世纪90年代的那些艰难异常的展览、与贫困斗争的故事、叛逆的精神或者激动人心的革命,王音眼里的那个年代却异常平静,他深在其中,却处于边缘之上,无论是艺术还是生活,这样的状态让他多了一份自在和平和。他说90年代的思想界出现了由外向内的转变,而美术界却呈现出走向国际的视野。反观自己和西方文化之间的关系,或许成了90年代最重要的课题。

Hi艺术=Hi 王音=王

90年代的主流与边缘

Hi:能谈谈与汉斯的相识吗?

王:1994年的时候我在中央美院的画廊做过一个展览,展出的是在圆明园时期画的一组《新青年》、《小说月报》系列。汉斯去看我的展览,在很偶然的情况下认识了,但不是那么熟。之后他开始邮寄给我一些他在NAAC做的项目,包括一些梳理工作,比如一些艺术分类什么的,当然还有一些他策划过的展览资料,比如张海儿的摄影展。但之后一直没有太多联系,直到2000年我参加了艾未未在上海策划的展览“FUCK OFF”,汉斯看过之后就说要给我做个个展。

Hi:他之前做了哪些工作?

王:2001年他邀请我去看空间场地的时候,打开了他收集的我的资料,让我印象很深,他整理的关于我的资料比我自己的都齐全,他对90年代仅有的一些杂志和媒体资料都细心地整理过,我估计其他艺术家也是如此。

Hi:在当时做一个个展对你个人的影响大吗?比如1994年在央美画廊的展览,前后是否发生变化?

王:我觉得在90代,我与这个圈子没什么关系,甚至不知道有什么所谓的圈子,我来往的人就是在圆明园认识的朋友,1993年底我觉得那个地方人太多,就搬走了。比如说我和栗宪庭老师1984年就认识了,但我还是挺边缘的。

Hi:在当代艺术圈的边缘?

王:对。

Hi:90年代美术界的主流呢?

王:现在来看90年代的思想文化背景出现整体转向内部的趋势,但美术界呈现出来的是一种走向世界的冲动,这在文化界都是比较突出的一个格局。艺术家有一种走上国际的愿望,“后89”的展览,柏林前卫艺术大展,威尼斯双年展,都是这种愿望的体现。而汉斯关注的是另一些东西,他当时也非常微弱,也是一种非常个人的趣味。1989以后,栗宪庭在美术界起到了很重要的作用,使得85之后艺术家能在国内凝聚起来,他是一个支撑点。

Hi:有外力对当代艺术的打压和控制码?

王:90年代的圆明园,警察在晚上可以随便进来工作室查夜,而且它在1995年就被政府强行取缔了,因为当时整个社会对游民都是很警惕的。

Hi:你个人的状况呢?

王:我觉得自己是一个业余的状态,就按照自己的兴趣,做自己喜欢做的事情,没有太在乎其他的,职业艺术家这个概念在我脑子里一直都不是很清晰的,我那时才二十多岁。

《父亲 II》 布面油画 200X160cm 2011

思想界的“由外转内”,美术界的走向国际

Hi:当时接触的西方文化对你印象最深的是什么?

王:80年代的时候,我们都经历过。比如说我对苏联的绘画就很熟悉,因为学校强调苏联的美术教育系统,自1985年以后,西方的理论逐渐开始都接触到了。

Hi:那观念艺术呢?

王:因为我的知识结构比较复杂,比较交叉,与我学的专业有关,我对当代戏剧,当代文学,当代音乐都很熟悉。

Hi:在上学的时候吗?

王:我们有接触的渠道,包括60年代的实验电影,我们上学的时候就要看。其实所谓的西方现当代艺术交叉性很强,像安迪·沃霍尔的《帝国大厦》那类的实验电影,我在80年代初就看到了,视觉领域是一体的。

Hi:90年代在创作上有明显的转变吗?

王:1989年以后有一个转变,我开始对我在80年代所了解的东西产生了疑问,它们和我到底是一种什么关系呢?这种疑问不仅仅停留我个人身上,90年代初,中国的知识界出现了一种整体的反思。因为90年代初有一段时间,人们围绕《读书》杂志在讨论“什么是知识分子”,连带中国早期知识分子开始进入大家的视野。在80年代的时候,人们不太注意像陈寅恪、吴宓,包括民国时期的胡适,这些人在80年代并不是知识界讨论的热点,那个时候人们还在谈论尼采、萨特、本雅明。他们在80年代被我们看做西方的学术圣人,但90年代初的时候,我们会思考这一些学术问题的源头在哪里,如何理解知识分子?所以开始关注重视本土的学术流变,汪晖就有新的角度去重新解读了鲁迅。

Hi:美术界呢?

王:比如新德国表现主义,我们可以把它理解为西方的伤痕美术,关于记忆、反思,和我们的“伤痕美术”有接近的地方。当然处理方式是不一样的,它们在西方艺术的框架里,而我们“伤痕美术”恰好是在文革灾难以后,人们面对的灾难之后情感上的东西是相似的。

Hi:你个人的反思具体在哪些方面呢?

王:第一,我觉得西方和我是什么关系;第二,我学的油画和我是什么关系。油画作为一个外来物,和我们感受到底之间是什么关系呢?后来我认为是它就是现代性的产物,当我们知识界讨论民国的知识分子时,其实也是在讨论现在性的问题。这几个方面的思考,导致我画了一批模仿中国早期第一代土油画的作品。我的内容主要借鉴了民国早期出版物的封面,虚构出像《新青年》这些在民国时期比较有名、有影响的杂志。

Hi:其他的艺术家呢?

王:那个时期朋友当中比较突出的就是方力钧,当时就形成了栗宪庭提出的“后89”的代表性的绘画语言了,我们私交很好,但是我自己画画就比较随自己性,比较慢,因为我还没太考虑卖画生活。我有自己的专业,在那时做了很多戏剧。我和林兆华合作,做过《哈姆雷特》,《浮士德》等等的这些戏。我们是一个戏剧工作室,有林兆华还有我们几个年轻人,我们的工作交叉性很强,大家可以互相讨论。

Hi:当时怎么看在国外发展的那些中国当代艺术家?

王:大家对他们的好奇心很重,比如说大地魔术师的那个展览,开始了全球化的视野下的艺术的可能性,于是西方开始关注欧洲中心之外的艺术,比如非洲,还有苏联解体以后的东欧的艺术,还有亚洲艺术。就是去中心化,不再有一个中心。

《无题》 布面油画 100x210cm 2013

艺术仓库带来的新视野

Hi:90年代末,艺术家们与艺术文件仓库的关系很密切。

王:他们对艺术家实行“邀请机制”,这是傅兰克、汉斯跟艾未未三个人共同发起组织的,汉斯和艾未未都会负责一些展览的事情。这个空间对当时的艺术家们来说是非常重要的。

Hi:艺术文件仓库是当时出现的一个平台。

王:对,提供了新的视野。我在艺术文件仓库看见丁乙、郑国谷、王兴伟、段建宇、孟煌这样的艺术家。

Hi:还有其他渠道吗?

王:红门,是比较早的画廊了。还有四合院画廊,林松有一个小空间,以做美院老师和学生的展览为主。上海那边还有劳伦斯在做画廊,但是这些消息都是大家见了面沟通一下,不是特别了解。

Hi:后来市场慢慢好起来了。

王:2000年艾未未策划的那个展览,希克买了我两件作品。但在90年代,我做了许多戏剧、歌剧,收入足以满足我的正常生活。

Hi:是从这个展览开始感受到商业化的吗?

王:也不算,我觉得中国开始有真正的艺术市场,画廊机制开始起作用是很晚的事情了。但2000年,民间的展览开始多了,包括张离ˎ黄笃ˎ冯博一他们策划了一些展览。感觉展览一下子开始多起来了。

《无题》 布面油彩 80×120cm 2012

来源:Hi艺术 作者:朱凡

Hi艺术=Hi,丁乙=丁

Hi:早期为何会选择学习国画?

丁:这是由当时的环境决定的,必须要考学才能接近艺术的方向。在此之前,我已经进行了很长时间的油画创作,以后印象派风格为主。在选择国画专业之外,保持自己的风格。1988年,我就开始形成“十示”的风格,所以实际上,是在国画系中同时并进了对于抽象艺术的探索。

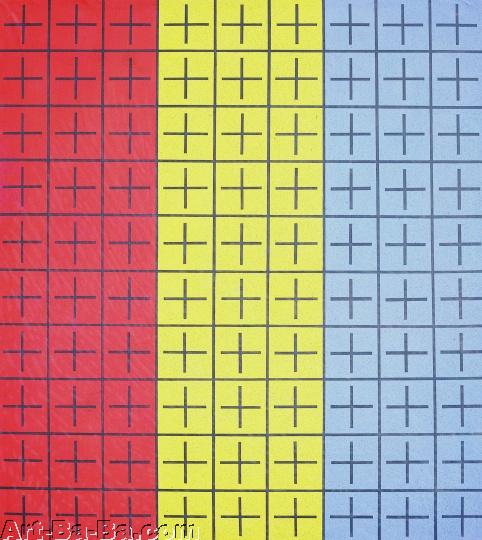

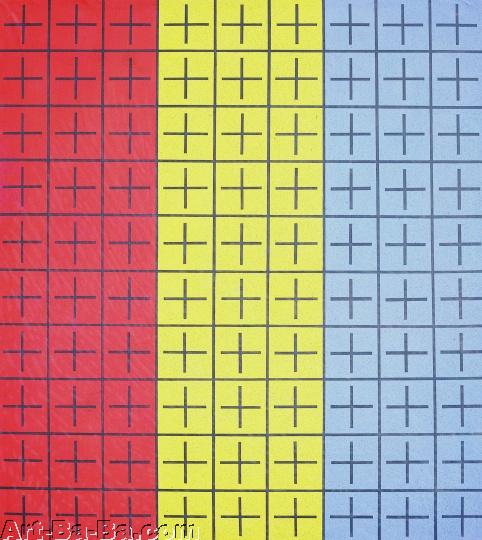

Hi:在80年代末、90年代初时,抽象的讨论并没有像现在这么普遍,最初是如何想到从三原色的状态开始抽象讨论的?

丁:我从1982年就开始有抽象的探索,一直在寻找,1988年开始形成自己的风格。虽然不是刻意要学国画,但是还是在国画系里面感觉到了很多中国传统的束缚,所以这是我要反抗的某种部分。另一个部分在于此前已经有早期现代主义绘画的传统在我的作品中出现。我希望把这两个部分都清理掉,从原点开始,从艺术的最本质的东西开始,无论是颜色还是结构。于是有了从红黄蓝的色彩出发。

Hi:当时的时态背景中,艺术家更多是带有时代情绪的内心表达,而你选择剥除技法回到原点,是一个孤独的选择。

丁:在绘画形式上最反对的就是做机理和效果,曾经也有过宣言式的文字,实际上就需要排除一切所谓技巧的设计,在绘画中没有手工、没有笔触,就是需要令画面更为机械,看不到人的情感。在当时的注重宣泄和表现的绘画潮流之中而言,我创作更为客观。

Hi:这是否与当时西方带有意识形态的既定角度看待中国艺术有关,更多是建立在对于政治性或是社会情绪更为相关的内容?

丁:在当时的艺术背景中,西方刚刚在80年代做过俄罗斯艺术,以社会主义之下的反抗的艺术形态吸引了全世界的眼光,所以这势必是一个焦点。于是,在90年代关注中国艺术,也不免带有这样的视角。但不可否认的是,所有这些展览还是带有专业层面的选择和考量,所以,像我这样的作品,也能够进入展览。

Hi:与戴汉志是在怎样的情景下相识的,他在1993年组织柏林展览时,选择艺术家是处于一个怎样的标准?

丁:戴汉志很早就来到中国,在1988年时,他曾在上海一个当代艺术展中看到我的作品,我们有过交流。隔了半年,他就到上海来见我,更深入地沟通。实际上,这也是我第一次和一个西方研究艺术的人接触,从某种意义,他也让我最直接地了解西方的艺术方式。当时,“十示”的风格尚不稳定,只是我自身的判断和认识,没有得到外界的肯定,还有其他样式的作品。在和戴汉志的沟通中,他很快就把作品选择出来,排成理性线索贯穿的主线。另外几件作品就与主线无关。这也是我第一次了解到,西方看待艺术家风格的梳理方式。

Hi:当时,戴汉志在理解“十示”这一作品时,是否带有西方宗教感或与宗教相关的符号性关联来看待?你是否与他就此沟通过?丁:我们的交流还是很多的,实际上,我们在1988年认识之后,他将我的所有作品进行了档案归类,同时也收集了很多艺术家的资料。

他以中国艺术的展览方案跑了欧洲很多美术馆,但一直被拒绝。柏林世界文化宫的定位是关注亚非拉艺术,所以觉得戴汉志的方案是适合的,于是接受了。1992年,戴汉志带着柏林世界文化宫的馆长来中国看艺术家,其实对我创作的理性绘画有一种认可。

Hi:你如何看待90年代的展览状态?

丁:其实所有的展览,都是倾向于泼皮现实主义和政治波普两种形式的,在威尼斯双年展中,比较非意识形态化的呈现就是徐冰和我的作品,同样也是在一个展厅中展出的。在柏林世界文化宫的展览中,还包括有一些装置作品,如黄永砯的洗衣机洗美术史,林一林的结构性装置。但从抽象艺术来说,几乎只有我一个参加了当时的全部展览。

Hi:1993年,西方对于中国当代艺术的关注呈现了一次集中爆发,为什么会是这个时间段,一些具有里程碑意义的进入文献的群展项目在那前后发生?

丁:第一,中国当代艺术的上一个高潮是在1989年,整个政治形势打压了现代艺术运动,经过差不多近两三年的沉淀,艺术的形态开始恢复。第二,对华的外交也在逐步复苏,具备这样的外部环境。第三,经过了这沉静的阶段,很多艺术家开始回归工作室,从某种意义来讲,经过了两三年的积累和外界的隔离,艺术家也逐渐成熟,形成自己的风格。1989年之后,整个艺术活动几乎停摆,中国美术界就没有重大的展览。直到1993年开始有一定国际性的展览出现。

Hi:在90年代初,西方实际上是从一个既定视角出发的观察,那么西方语境是在何时以一个更为平和的美术史的心态来看待中国当代艺术的发展?

丁:实际上美术馆的选择,和最后得到的效果实际上,还是有所偏差的,因为美术馆的选择,还是可能,一个是从艺术的分类学来选的,比如说你有形式主义的追求,抽象就可能是在这个范围里面,也需要有社会批判性的东西,那么也需要有这种观念性的艺术,比如说装置艺术。所以从艺术馆这个系统来说,是按这种分类学的角度来进行作品的选择和艺术家的确定,但是最后还是被媒体推波助澜,因为当时中国经历89以后,政治议题一直是国际媒体所关注的,所以更多的杂志封面非常直接的表现中国的艺术和定位。差不多要到了90年代末才更加更深入地了解中国的艺术。所以从某种意义上来说,会是需要一些时间来进行梳理的。

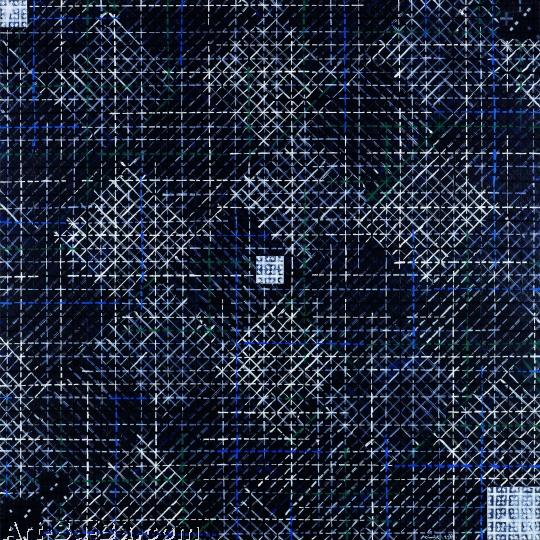

Hi:你的个人创作从从90年代延续至今,一直坚持理性的抽象表达,在这个过程中,有没有考虑要采用其他媒介的调整?

丁:实际上对我来说,实际上我有自己对绘画的的思想和认定的,我觉得今天的社会,其中在艺术圈,一个人实际上他的角色是非常的丰富,所以从某种意义上来讲,我通过其他的一些部分来弥补了所谓角色的丰富性,除了这个主线的绘画之外,我对建筑、设计、雕塑等等很多的东西感兴趣,来弥补绘画主线中的一些构想,那些无法实现的构想。

丁乙 国际影响书写中国当代艺术的90年代

从最早理性的自省,到对于抽象的不断尝试,作为中国抽象艺术的最早的尝试者之一,回望90年代,丁乙依然觉得是寂寞而孤独的。在西方带有社会形态的对于艺术的讨论中,抽象一直处于边缘,丁乙说,我依旧是个长跑艺术家。

Hi艺术=Hi,丁乙=丁

在表现的绘画潮流之外保持客观

Hi:早期为何会选择学习国画?

丁:这是由当时的环境决定的,必须要考学才能接近艺术的方向。在此之前,我已经进行了很长时间的油画创作,以后印象派风格为主。在选择国画专业之外,保持自己的风格。1988年,我就开始形成“十示”的风格,所以实际上,是在国画系中同时并进了对于抽象艺术的探索。

Hi:在80年代末、90年代初时,抽象的讨论并没有像现在这么普遍,最初是如何想到从三原色的状态开始抽象讨论的?

丁:我从1982年就开始有抽象的探索,一直在寻找,1988年开始形成自己的风格。虽然不是刻意要学国画,但是还是在国画系里面感觉到了很多中国传统的束缚,所以这是我要反抗的某种部分。另一个部分在于此前已经有早期现代主义绘画的传统在我的作品中出现。我希望把这两个部分都清理掉,从原点开始,从艺术的最本质的东西开始,无论是颜色还是结构。于是有了从红黄蓝的色彩出发。

Hi:当时的时态背景中,艺术家更多是带有时代情绪的内心表达,而你选择剥除技法回到原点,是一个孤独的选择。

丁:在绘画形式上最反对的就是做机理和效果,曾经也有过宣言式的文字,实际上就需要排除一切所谓技巧的设计,在绘画中没有手工、没有笔触,就是需要令画面更为机械,看不到人的情感。在当时的注重宣泄和表现的绘画潮流之中而言,我创作更为客观。

《草图13件》 94x144cm 丙烯、铅笔、墨、纸 1987-1989

戴汉志让我了解对待风格的梳理方式

Hi:90年代初,也开始有进一步展览的机会,戴汉志1993年的展览、威尼斯双年展等,最初国际艺术环境关注中国当代艺术,是以怎么样的角度和切入点?

丁:实际上,90年代第一轮在国际范围内展开的对于中国艺术的讨论展览,我都参与了,应该说,在1993年一年中,就有四个重要的展览,包括戴汉志策划的“中国前卫艺术展”、威尼斯双年展、布里斯班双年展、香港汉雅轩举办的“后89”。依据我的观察,这一轮的展览方式还是比较注重艺术性的,但由于几乎是首次在海外有中国艺术家的集中展出,所以在媒体层面很难关注纯粹的艺术性,而是被意识形态化的热点所吸引。我的作品更为抽象化,除了在专业层面有反响之外,在媒体层面并没有大的反响。在展览结束后的两年中,我逐渐开始意识到这一问题,当媒体简报陆续寄回到国内时,我的作品图像很少出现在报纸上。这也引发了我的思考,我开始意识到,我的作品不是爆发性的,或者说从相当长的时间中,是需要慢慢积累的。我也曾经说过,我更像是一个长跑艺术家,不会一下子大红大紫。

丁:实际上,90年代第一轮在国际范围内展开的对于中国艺术的讨论展览,我都参与了,应该说,在1993年一年中,就有四个重要的展览,包括戴汉志策划的“中国前卫艺术展”、威尼斯双年展、布里斯班双年展、香港汉雅轩举办的“后89”。依据我的观察,这一轮的展览方式还是比较注重艺术性的,但由于几乎是首次在海外有中国艺术家的集中展出,所以在媒体层面很难关注纯粹的艺术性,而是被意识形态化的热点所吸引。我的作品更为抽象化,除了在专业层面有反响之外,在媒体层面并没有大的反响。在展览结束后的两年中,我逐渐开始意识到这一问题,当媒体简报陆续寄回到国内时,我的作品图像很少出现在报纸上。这也引发了我的思考,我开始意识到,我的作品不是爆发性的,或者说从相当长的时间中,是需要慢慢积累的。我也曾经说过,我更像是一个长跑艺术家,不会一下子大红大紫。

Hi:这是否与当时西方带有意识形态的既定角度看待中国艺术有关,更多是建立在对于政治性或是社会情绪更为相关的内容?

丁:在当时的艺术背景中,西方刚刚在80年代做过俄罗斯艺术,以社会主义之下的反抗的艺术形态吸引了全世界的眼光,所以这势必是一个焦点。于是,在90年代关注中国艺术,也不免带有这样的视角。但不可否认的是,所有这些展览还是带有专业层面的选择和考量,所以,像我这样的作品,也能够进入展览。

Hi:与戴汉志是在怎样的情景下相识的,他在1993年组织柏林展览时,选择艺术家是处于一个怎样的标准?

丁:戴汉志很早就来到中国,在1988年时,他曾在上海一个当代艺术展中看到我的作品,我们有过交流。隔了半年,他就到上海来见我,更深入地沟通。实际上,这也是我第一次和一个西方研究艺术的人接触,从某种意义,他也让我最直接地了解西方的艺术方式。当时,“十示”的风格尚不稳定,只是我自身的判断和认识,没有得到外界的肯定,还有其他样式的作品。在和戴汉志的沟通中,他很快就把作品选择出来,排成理性线索贯穿的主线。另外几件作品就与主线无关。这也是我第一次了解到,西方看待艺术家风格的梳理方式。

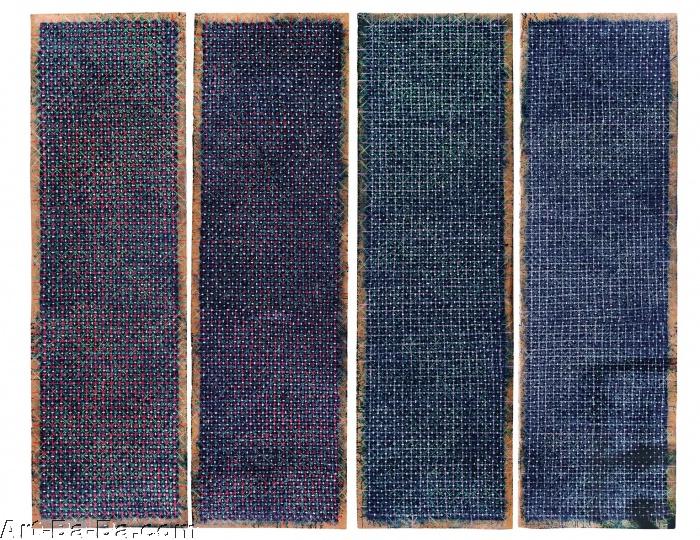

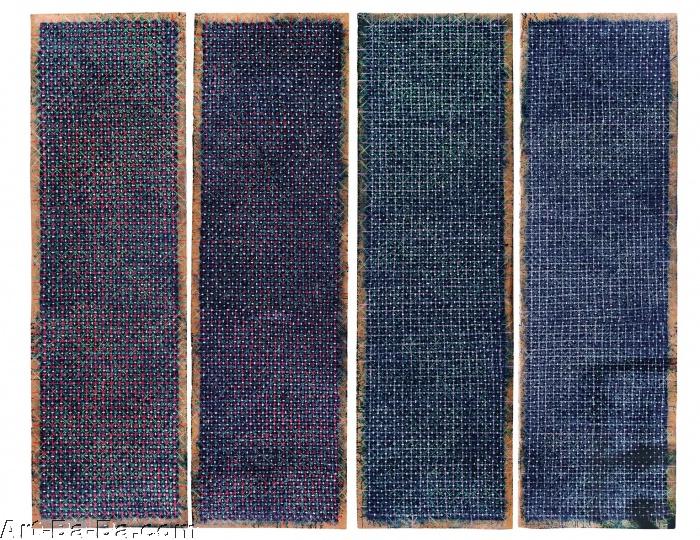

《十示I》 200x180cm 布面丙烯 1988

集中爆发的90年代

Hi:那么当时除了《十示》这种已经稳定下来的图式风格,还有尝试其他的抽象表达吗?

丁:在国画系中,我也画了一系列的水墨抽象,是以线为主,但是宣纸上的表现,即使已经有意控制和克制,但是还是具有一定的表现性。所以后来,经过和戴汉志的讨论,这一系列就在主线的范围内。

丁:在国画系中,我也画了一系列的水墨抽象,是以线为主,但是宣纸上的表现,即使已经有意控制和克制,但是还是具有一定的表现性。所以后来,经过和戴汉志的讨论,这一系列就在主线的范围内。

Hi:当时,戴汉志在理解“十示”这一作品时,是否带有西方宗教感或与宗教相关的符号性关联来看待?你是否与他就此沟通过?丁:我们的交流还是很多的,实际上,我们在1988年认识之后,他将我的所有作品进行了档案归类,同时也收集了很多艺术家的资料。

他以中国艺术的展览方案跑了欧洲很多美术馆,但一直被拒绝。柏林世界文化宫的定位是关注亚非拉艺术,所以觉得戴汉志的方案是适合的,于是接受了。1992年,戴汉志带着柏林世界文化宫的馆长来中国看艺术家,其实对我创作的理性绘画有一种认可。

Hi:你如何看待90年代的展览状态?

丁:其实所有的展览,都是倾向于泼皮现实主义和政治波普两种形式的,在威尼斯双年展中,比较非意识形态化的呈现就是徐冰和我的作品,同样也是在一个展厅中展出的。在柏林世界文化宫的展览中,还包括有一些装置作品,如黄永砯的洗衣机洗美术史,林一林的结构性装置。但从抽象艺术来说,几乎只有我一个参加了当时的全部展览。

Hi:1993年,西方对于中国当代艺术的关注呈现了一次集中爆发,为什么会是这个时间段,一些具有里程碑意义的进入文献的群展项目在那前后发生?

丁:第一,中国当代艺术的上一个高潮是在1989年,整个政治形势打压了现代艺术运动,经过差不多近两三年的沉淀,艺术的形态开始恢复。第二,对华的外交也在逐步复苏,具备这样的外部环境。第三,经过了这沉静的阶段,很多艺术家开始回归工作室,从某种意义来讲,经过了两三年的积累和外界的隔离,艺术家也逐渐成熟,形成自己的风格。1989年之后,整个艺术活动几乎停摆,中国美术界就没有重大的展览。直到1993年开始有一定国际性的展览出现。

《十示1991-3》 140x180cm 布面丙烯 1991

Hi:你如何看待90年代在中国当代艺术整体发展的语境中的阶段性的作用?

丁:90年代,一系列展览都是由外部引起的,1993年从1月开始,就是一系列的展览,1月30号柏林世界文化宫展览,1月31号后89的展览,5月布里斯班的三年展,6月是威尼斯双年展。前两个展览都是巡回展,展览去了很多地方,完成了一个影响力的扩散,西方的媒体也做了持续的文章报道。实际上,对中国当代艺术的关注是从国际反馈到国内,虽然从国内的艺术媒介而言,90年代初的状态并不是非常丰富,比如中国美术报就一度沉寂,所以国内的信息实际上没有办法很快传递。好在有国际的范围会扩大这样的影响。

Hi:在90年代初,西方实际上是从一个既定视角出发的观察,那么西方语境是在何时以一个更为平和的美术史的心态来看待中国当代艺术的发展?

丁:实际上美术馆的选择,和最后得到的效果实际上,还是有所偏差的,因为美术馆的选择,还是可能,一个是从艺术的分类学来选的,比如说你有形式主义的追求,抽象就可能是在这个范围里面,也需要有社会批判性的东西,那么也需要有这种观念性的艺术,比如说装置艺术。所以从艺术馆这个系统来说,是按这种分类学的角度来进行作品的选择和艺术家的确定,但是最后还是被媒体推波助澜,因为当时中国经历89以后,政治议题一直是国际媒体所关注的,所以更多的杂志封面非常直接的表现中国的艺术和定位。差不多要到了90年代末才更加更深入地了解中国的艺术。所以从某种意义上来说,会是需要一些时间来进行梳理的。

Hi:你的个人创作从从90年代延续至今,一直坚持理性的抽象表达,在这个过程中,有没有考虑要采用其他媒介的调整?

丁:实际上对我来说,实际上我有自己对绘画的的思想和认定的,我觉得今天的社会,其中在艺术圈,一个人实际上他的角色是非常的丰富,所以从某种意义上来讲,我通过其他的一些部分来弥补了所谓角色的丰富性,除了这个主线的绘画之外,我对建筑、设计、雕塑等等很多的东西感兴趣,来弥补绘画主线中的一些构想,那些无法实现的构想。

《十示2013-3》 100x100cm 布面丙烯 2013

图片提供:丁乙

采访:曹丝玉 来源:Hi艺术

Hi:栗宪庭主导的政治波普、玩世现实主义是当时的主流,汉斯貌似有另外的趣味。

刘:艺术的面貌很复杂,每个艺术家的创作中都有形式和内容两个方面的问题,汉斯更多地从艺术语言方面整理和介绍,老栗则是从社会与时代的角度去看当时的艺术创作,各有各的价值和意义。

刘野 中国当代艺术的第一个大时代

艺术家刘野

无论哪个时代,绘画总在市场上有它的优势。那些想要在艺术上做得好或更好的年轻人,选择了留学或留在国内继续80年代激动人心的事业。刘野在柏林上学时,已经在画廊的代理制度下接触了市场和市场的规则,然而面对国内风生水起的当代艺术,他选择了回国,他说那个时代的当代艺术让人想要融入其中,所有人的努力为2000年的到来做足了准备。

Hi艺术=Hi 刘野=刘

参与到中国当代艺术的第一个大时代

Hi:什么时候回国的?

刘:1994年,拿到学位以后就回国了。

Hi:当时国内什么状况?与国外相比。

刘:没有画廊和那么多机构支持当代艺术。艺术家们最重要的困难还是经济方面的。

Hi:当时大家对职业艺术家有概念吗?

刘:对于我自己来讲,其实没有职业艺术家这个概念。其实职业艺术家可能是环境逼出来的,当时从学校毕业后,一般都要去工作,当老师或者做编辑,因为工作很无聊,做不下去,就出来自己画画,虽然卖的钱不多,但是可以维持生活。不像现在的艺术家对职业艺术家的概念是自觉形成的,是主动的选择,当时有许多的无奈。

Hi:你也在体制内工作过吗?

刘:94年回国后在美院工作了两个学期,当代课老师,后来就辞职了。

Hi:最大的冲突是什么?

刘:主要还是跟我的性格有关系,当时的留学生回国人的也不多,这一点上还是受欢迎的。

Hi:出国是从90年到94年吗?有什么变化吗?

刘:一个偶然的机会去德国上学,,在柏林艺术学院按部就班地读书,当时任世民、谭平和滕菲也在学院上学,我们前后出国,几乎是同时的。那时还是学生的状态,严格来讲艺术上并不很成熟,德国的艺术活动参与得并不多,也不太熟悉。这段时间,国内的变化还是挺大的,94年我觉得当代艺术发展得比较热闹了,90年什么都没有,现代大展之后就比较平静,艺术家们都是在自己创作。然后94年展览慢慢就多,在海外也有了许多展览。93年柏林的那个展览,让我知道在国内还有这么多艺术家在做当代艺术,这吸引我回国,我觉得有参与感,在德国缺乏这种参与感。

Hi:93年的柏林前卫艺术大展有了解吗?当时你也在柏林。

刘:那时我正在上学,汉斯和施岸笛策划的,他们请我在那个大展做翻译。以工作人员的角色认识了很多艺术家,像赵半狄、王劲松、顾德新、林一林等等。

Hi:当时这个展览在柏林的反响如何?

刘:当时的反响挺大的,我的同班同学都很惊讶,中国有这样的当代艺术,也觉得水平很高。当时他们对中国的概念还停留在传统写实或中国画上面。西方对中国的了解很少,所以当时那个展览起了很大的作用,让西方人了解当下的中国,为中国当代艺术的发展起了特别重要的作用。

艺术面貌很复杂,工作各有其价值

Hi:回国之后有没有更多的合作机构?

刘:当时中国没有画廊。我还是继续和我在柏林的小画廊合作,95年我又回去办了一次个展,当时国内只有不多的几个人在做关于中国当代艺术的推广,其中有汉斯。94年我从柏林回来后,给汉斯看我在柏林的展览目录,他很喜欢,当时一直保持着松散的关系,后来他也介绍了一些藏家给我认识。

刘:当时中国没有画廊。我还是继续和我在柏林的小画廊合作,95年我又回去办了一次个展,当时国内只有不多的几个人在做关于中国当代艺术的推广,其中有汉斯。94年我从柏林回来后,给汉斯看我在柏林的展览目录,他很喜欢,当时一直保持着松散的关系,后来他也介绍了一些藏家给我认识。

Hi:国内还有什么机构在做当代艺术?

刘:95年的时候,冷林在国际艺苑给我、洪浩、张弓策划了一个展览,这是我回国做的第一个展览,叫“世说新语”。

刘:95年的时候,冷林在国际艺苑给我、洪浩、张弓策划了一个展览,这是我回国做的第一个展览,叫“世说新语”。

Hi:国际艺苑是怎样的机构?

刘:它在当时王府井的假日皇冠饭店,许多活动都在那里举行。饭店当时显得很豪华,展厅的条件相对较好,你可以申请在这里做展览。它以出租场地的形式与艺术家或机构合作。当时艺术家做展览都是自己找地方,哪里允许你办,你就在哪里办。

刘:它在当时王府井的假日皇冠饭店,许多活动都在那里举行。饭店当时显得很豪华,展厅的条件相对较好,你可以申请在这里做展览。它以出租场地的形式与艺术家或机构合作。当时艺术家做展览都是自己找地方,哪里允许你办,你就在哪里办。

Hi:在当时的大环境下,艺术家们最主要的诉求是什么?

刘:当时执着于前卫艺术或是当代艺术的艺术家,一个诉求就是精神诉求,他不满足在一个单位工作,他要表达自我,这基于强烈的自我独立意识,想做艺术的愿望。同时,还需要在经济上与生活抗争,当时的许多艺术家比我难多了,现在很多非常成功的艺术家当时都在挣扎,但这不见得是坏事,它以非常纯粹的艺术理想激发你的斗志。

刘:当时执着于前卫艺术或是当代艺术的艺术家,一个诉求就是精神诉求,他不满足在一个单位工作,他要表达自我,这基于强烈的自我独立意识,想做艺术的愿望。同时,还需要在经济上与生活抗争,当时的许多艺术家比我难多了,现在很多非常成功的艺术家当时都在挣扎,但这不见得是坏事,它以非常纯粹的艺术理想激发你的斗志。

Hi:当时与汉斯合作过展览吗?

刘:98年的“蒙德里安在中国”。一次我和汉斯聊天,他是荷兰人,而我喜欢蒙德里安,当时国内艺术圈对蒙德里安的介绍很少,所以我提议做一个和蒙德里安有关的展览。当时在三里屯的酒吧聊天,没想到没过多久他真的找来了钱,从大使馆还有荷兰皇家航空公司。然后这个展览就落地了,也是在国际艺苑做的,之后在上海图书馆、广州美术馆几个地方巡回展览。展览有我、丁乙等四、五个画画的艺术家做的,这些人受蒙德里安影响或间接影响,展览还展出了一些蒙德里安的文献,这个展览很有意思,许多人都知道。

刘:98年的“蒙德里安在中国”。一次我和汉斯聊天,他是荷兰人,而我喜欢蒙德里安,当时国内艺术圈对蒙德里安的介绍很少,所以我提议做一个和蒙德里安有关的展览。当时在三里屯的酒吧聊天,没想到没过多久他真的找来了钱,从大使馆还有荷兰皇家航空公司。然后这个展览就落地了,也是在国际艺苑做的,之后在上海图书馆、广州美术馆几个地方巡回展览。展览有我、丁乙等四、五个画画的艺术家做的,这些人受蒙德里安影响或间接影响,展览还展出了一些蒙德里安的文献,这个展览很有意思,许多人都知道。

Hi:所以汉斯得到了许多艺术家的信任。

刘:当然,我参加“蒙德里安在中国”的时候,参展的一张小画在运输的过程里划了一道,但不是很明显,对我来说一分钟就修补好了,但是汉斯为展品都上了保险,那是我第一次参展有保险的。后来他留下了那张画,直到保险公司赔偿了那一道损伤,200美金,他才把画还给我。那个时候我的一张小画也才卖500美金,一条小小的损伤就赚了200,所以非常高兴。汉斯非常严谨,也会算计,当然这种算计对艺术家很有益。

刘:当然,我参加“蒙德里安在中国”的时候,参展的一张小画在运输的过程里划了一道,但不是很明显,对我来说一分钟就修补好了,但是汉斯为展品都上了保险,那是我第一次参展有保险的。后来他留下了那张画,直到保险公司赔偿了那一道损伤,200美金,他才把画还给我。那个时候我的一张小画也才卖500美金,一条小小的损伤就赚了200,所以非常高兴。汉斯非常严谨,也会算计,当然这种算计对艺术家很有益。

Hi:很有意义的展览。

刘:因为它是对一个纯抽象艺术家从艺术语言上的介绍,这个展览是纯艺术的方向,不是艺术和政治的主题,那时当代艺术的重点还是艺术和政治之间的关系。

刘:因为它是对一个纯抽象艺术家从艺术语言上的介绍,这个展览是纯艺术的方向,不是艺术和政治的主题,那时当代艺术的重点还是艺术和政治之间的关系。

Hi:栗宪庭主导的政治波普、玩世现实主义是当时的主流,汉斯貌似有另外的趣味。

刘:艺术的面貌很复杂,每个艺术家的创作中都有形式和内容两个方面的问题,汉斯更多地从艺术语言方面整理和介绍,老栗则是从社会与时代的角度去看当时的艺术创作,各有各的价值和意义。

90年代的努力铺垫了辉煌的2000年

Hi:还有其他方面的推进吗?

刘:吴尔鹿早97年的时候在香港做了第一次中国油画的拍卖专场,是他策划的。他当时一度也开过一个小画廊,但两、三个展览之后就关了,期间做了我的一个个展,之后他把精力更多地放在收藏上了。汉斯主要是策划一些比较纯粹的艺术展。

刘:吴尔鹿早97年的时候在香港做了第一次中国油画的拍卖专场,是他策划的。他当时一度也开过一个小画廊,但两、三个展览之后就关了,期间做了我的一个个展,之后他把精力更多地放在收藏上了。汉斯主要是策划一些比较纯粹的艺术展。

Hi:收藏方面呢?

刘:国内当时收藏当代艺术的主要是西方人,也有不多的中国人。主要还是经济问题,一张二千美金,或是一万美金的画,在国内还是天文数字。

刘:国内当时收藏当代艺术的主要是西方人,也有不多的中国人。主要还是经济问题,一张二千美金,或是一万美金的画,在国内还是天文数字。

Hi:一万美金是很高的价格了。

刘:我大尺寸的作品在90年代中期可以卖到1万美金,那个是天文数字。是希克在柏林的画廊买的。当时汉斯叫我一起去别人家做客,当时希克夫妻在场,我还不知道他们是做什么的,希克夫人戴的眼镜给我留下很深的印象,设计很讲究。他们当时挺喜欢我的作品,我说柏林有画廊在代理,那张最大、最贵的没有卖出去,一万美金。没想到95年再见面的时候,希克告诉说我那张画在他北京大使馆的家里挂着,我特别高兴,反正这是当时卖得最贵的一张了。

刘:我大尺寸的作品在90年代中期可以卖到1万美金,那个是天文数字。是希克在柏林的画廊买的。当时汉斯叫我一起去别人家做客,当时希克夫妻在场,我还不知道他们是做什么的,希克夫人戴的眼镜给我留下很深的印象,设计很讲究。他们当时挺喜欢我的作品,我说柏林有画廊在代理,那张最大、最贵的没有卖出去,一万美金。没想到95年再见面的时候,希克告诉说我那张画在他北京大使馆的家里挂着,我特别高兴,反正这是当时卖得最贵的一张了。

Hi:2000年之后发生了质的变化吗?

刘:九十年代我的画一直能卖,但价格不是特别高。直到2004年市场都没有什么变化。2005年日本的小山登美夫画廊开始代理我的作品,那时才有了质的变化,我第一次与国际知名画廊合作,之前都是在零星的小画廊展览,平台有了质的改变,又赶上中国当代艺术整体变贵了,主要还是张晓刚的作品一下卖贵了,把我们都给带起来了。

刘:九十年代我的画一直能卖,但价格不是特别高。直到2004年市场都没有什么变化。2005年日本的小山登美夫画廊开始代理我的作品,那时才有了质的变化,我第一次与国际知名画廊合作,之前都是在零星的小画廊展览,平台有了质的改变,又赶上中国当代艺术整体变贵了,主要还是张晓刚的作品一下卖贵了,把我们都给带起来了。

Hi:90年代是个铺垫。

刘:最重要的还是所有人在当时的努力,包括汉斯。不多的展览机会,零星的卖一些作品,但这些都是让你持续工作下去的动力,如果没有这些鼓励,你可能就改行了。比如希克花1万美金买我一张画,这不仅是经济上的帮助,主要还是精神上的鼓励。我能靠这个吃饭,我就能做下去。那个时代所有的人都为此做了自己的贡献吧。

刘:最重要的还是所有人在当时的努力,包括汉斯。不多的展览机会,零星的卖一些作品,但这些都是让你持续工作下去的动力,如果没有这些鼓励,你可能就改行了。比如希克花1万美金买我一张画,这不仅是经济上的帮助,主要还是精神上的鼓励。我能靠这个吃饭,我就能做下去。那个时代所有的人都为此做了自己的贡献吧。

刘野在上世纪90年代的作品

采访:曹丝玉 来源:Hi艺术

Hi艺术=Hi 韩磊=韩

90年代举足轻重的《现代摄影》

Hi:90年代对中国本土的摄影印象最深的事情是什么?

韩:李媚在深圳做的《现代摄影》这本杂志,至今回忆起来都有一种不真实的感觉。我当时在那里工作,这种不真实感是因为那个时代的人们,在做事情的时候拥有的纯粹和专注。汉斯在摄影上做的事情,只是他的整体艺术事业的一部分,一个环节,但是李媚是专注到摄影里去做事情的, 如果要说90年代的中国当代摄影,那就不能不提李媚和她的《现代摄影》。

Hi:这本杂志介绍和推动了当时比较前卫的摄影实践吗?

韩:从那个时代走过的摄影人,没有人不知道这本杂志的。它是人们在那个年代,获取摄影信息的一个核心的杂志。杂志做得很纯粹,从内容到设计都超出了那个时代的面貌。一本杂志对一个时代的影响可以很大,是人们有目共睹的,它带着新的导向进入人们的视野。今天的很多优秀的摄影家都是被那个杂志发现的。就像汉斯发现艺术家那样,他们的工作都有很重要的意义和价值,是在那个时代特有的价值。

Hi:做得非常专业?

韩:是的,杂志对摄影家的介绍,包括对摄影面貌的展现都是非常系统和专业的。当时还翻译许多外国的摄影资讯,关于摄影的理论、哲学,以及一些国外的摄影师,都是一手的资料,非常有价值。

Hi:像一个当时做前卫艺术的摄影师们的聚集地?

韩:我在《现代摄影》工作的时候,几乎每天都有来自全国的摄影师背着自己的作品过来。李媚很耐心地接待他们,保持着专注和纯粹的状态。

Hi:当时做摄影的艺术家是怎样的状态?

韩:我没有进入一个摄影的圈子或群体中,独立对我来说很重要。我强调一种边缘的状态,这或许不会令我陷入一种迂腐状态中。摄影协会很多,摄影发烧友也有圈子,但是我都与他们离得很远。

Hi:当时买照片的人多吗?在前卫艺术的领域中。

韩:90年代完全没有。西方早就有了摄影的市场,90年代非常成熟了。但是中国完全没有,除了可以通过《现代摄影》接触一些西方摄影最新的动态,其他的没有什么太大的收获。

摄影在中国市场上来说,是神经错乱的。它是一个特别具有未来感的东西,让我如何去描述它的状况,或者去解释它,我都解释不清的,完全是本能的反应。在中国人们对摄影的认识相对单一,容易被错误得定义。因为它轻易地被定义为纪实摄影、观念摄影,理解是很狭隘的。后来出现收藏,大多也是跟风的行为。

Hi:能谈谈你的第一个个展吗?

韩:我的第一个个展就是汉斯做的“疏离”,1994年还在美国得了一个摄影奖,参加了一次联展。这种和国外的联系是阶段性的,我做了展览,得了奖,就好像只是在几天之内与他们发生了关系,进入到那个气氛中。“疏离”那个展览是巡回展出,先在北京,后来又去了德国、芬兰,这些国家。所以对我来说是很重要的一个个展。

Hi:还有谁在支持着(当代)摄影的发展?

韩:那个时候摄影在中国还是很边缘的,还有过边缘的状态,今天仿佛走到悬崖边了。当时有一些人非常重视摄影,比如像汉斯、艾未未,都是很重视摄影,支持摄影的人。汉斯自己拍照片,未未也拍,这些照片在他们身上有着自己对图像和摄影的清晰认识。汉斯去世以后,人们在他屋子里的雪茄盒里发现了许多宝丽来的照片,拍得非常好,在他们的骨子里,都是很尊重摄影的。

Hi:当时有没有其他专门关注摄影的机构呢?

韩:很少很少,除了《现代摄影》之外,还有浙江摄影出版社做过短期的摄影刊物。荣荣和刘铮作为摄影家做过一本手工复印的摄影杂志,很大的开本,方法特别朴素和真实,叫《新摄影》,每期就出几本。

Hi:那个时候摄影观念上最大的分歧是什么?

韩:从摄影史的角度来讲, 60年代、70年代的时候,摄影一直为官方服务。你不能要求摄影师凸显自己的个性。虽然也有很多摄影师做的很好,但总体的环境就是为官方服务。

韩磊 在那个纯粹且理想的时代里

艺术家韩磊

在为数不多的坚持在摄影之路上的艺术家里,韩磊算是一个。他亲历了《现代摄影》这本极其前卫的摄影杂志在当时的风生水起,也以摄影的方式参与在当代艺术萌发的时代中。对他来说,那时的摄影在当代艺术的领域中是边缘的,现在的情况仿佛更不容乐观。但与其他谈及那个时代的艺术家一样,专注、纯粹、理想、执着仿佛才是真实描述90年代艺术状态最令人信服的描述了。

Hi艺术=Hi 韩磊=韩

90年代举足轻重的《现代摄影》

Hi:90年代对中国本土的摄影印象最深的事情是什么?

韩:李媚在深圳做的《现代摄影》这本杂志,至今回忆起来都有一种不真实的感觉。我当时在那里工作,这种不真实感是因为那个时代的人们,在做事情的时候拥有的纯粹和专注。汉斯在摄影上做的事情,只是他的整体艺术事业的一部分,一个环节,但是李媚是专注到摄影里去做事情的, 如果要说90年代的中国当代摄影,那就不能不提李媚和她的《现代摄影》。

Hi:这本杂志介绍和推动了当时比较前卫的摄影实践吗?

韩:从那个时代走过的摄影人,没有人不知道这本杂志的。它是人们在那个年代,获取摄影信息的一个核心的杂志。杂志做得很纯粹,从内容到设计都超出了那个时代的面貌。一本杂志对一个时代的影响可以很大,是人们有目共睹的,它带着新的导向进入人们的视野。今天的很多优秀的摄影家都是被那个杂志发现的。就像汉斯发现艺术家那样,他们的工作都有很重要的意义和价值,是在那个时代特有的价值。

Hi:做得非常专业?

韩:是的,杂志对摄影家的介绍,包括对摄影面貌的展现都是非常系统和专业的。当时还翻译许多外国的摄影资讯,关于摄影的理论、哲学,以及一些国外的摄影师,都是一手的资料,非常有价值。

Hi:像一个当时做前卫艺术的摄影师们的聚集地?

韩:我在《现代摄影》工作的时候,几乎每天都有来自全国的摄影师背着自己的作品过来。李媚很耐心地接待他们,保持着专注和纯粹的状态。

《韩磊: 2011-2014》节选, 摄影 C print,120X90cm

摄影的边缘状态

Hi:当时做摄影的艺术家是怎样的状态?

韩:我没有进入一个摄影的圈子或群体中,独立对我来说很重要。我强调一种边缘的状态,这或许不会令我陷入一种迂腐状态中。摄影协会很多,摄影发烧友也有圈子,但是我都与他们离得很远。

Hi:当时买照片的人多吗?在前卫艺术的领域中。

韩:90年代完全没有。西方早就有了摄影的市场,90年代非常成熟了。但是中国完全没有,除了可以通过《现代摄影》接触一些西方摄影最新的动态,其他的没有什么太大的收获。

摄影在中国市场上来说,是神经错乱的。它是一个特别具有未来感的东西,让我如何去描述它的状况,或者去解释它,我都解释不清的,完全是本能的反应。在中国人们对摄影的认识相对单一,容易被错误得定义。因为它轻易地被定义为纪实摄影、观念摄影,理解是很狭隘的。后来出现收藏,大多也是跟风的行为。

Hi:能谈谈你的第一个个展吗?

韩:我的第一个个展就是汉斯做的“疏离”,1994年还在美国得了一个摄影奖,参加了一次联展。这种和国外的联系是阶段性的,我做了展览,得了奖,就好像只是在几天之内与他们发生了关系,进入到那个气氛中。“疏离”那个展览是巡回展出,先在北京,后来又去了德国、芬兰,这些国家。所以对我来说是很重要的一个个展。

Hi:还有谁在支持着(当代)摄影的发展?

韩:那个时候摄影在中国还是很边缘的,还有过边缘的状态,今天仿佛走到悬崖边了。当时有一些人非常重视摄影,比如像汉斯、艾未未,都是很重视摄影,支持摄影的人。汉斯自己拍照片,未未也拍,这些照片在他们身上有着自己对图像和摄影的清晰认识。汉斯去世以后,人们在他屋子里的雪茄盒里发现了许多宝丽来的照片,拍得非常好,在他们的骨子里,都是很尊重摄影的。

Hi:当时有没有其他专门关注摄影的机构呢?

韩:很少很少,除了《现代摄影》之外,还有浙江摄影出版社做过短期的摄影刊物。荣荣和刘铮作为摄影家做过一本手工复印的摄影杂志,很大的开本,方法特别朴素和真实,叫《新摄影》,每期就出几本。

Hi:那个时候摄影观念上最大的分歧是什么?

韩:从摄影史的角度来讲, 60年代、70年代的时候,摄影一直为官方服务。你不能要求摄影师凸显自己的个性。虽然也有很多摄影师做的很好,但总体的环境就是为官方服务。

《韩磊: 2011-2014》, 摄影 C print, 120X90cm

中国艺术从来 不能影响世界。只是被世界影响。

作者:朱凡 来源:Hi艺术

Hi:80年代末进入中国在上海学习,那时与上海的艺术家有过接触吗?对当时的上海有哪些感受?

劳:上海是个充满能量的,非常吸引人的城市,但当时的生活并不像现在这么匆忙,这么快节奏,大家有很多时间可以聊天,可以探讨。我接触过一些艺术家,也看过一些展览,有些非常令人惊叹(如蛇一般游走的水墨作品等),我是保持一定距离来看的,当时也并不知道如何看待。

Hi:从在香港的画廊从业经历中收获了哪些?最终是什么吸引你选择回到上海,独立开始画廊的运营?

劳:我对中国艺术非常着迷。只是当时在香港我只能看到当下中国艺术界的一小部分,而且隔着这么远的距离,很多问题并不容易理解。上海应该是一个获得一些想法的更好的地方。

Hi:与北京相比较,为什么选择上海?

劳:上海有两千多万人口,没有画廊,没有伟大的艺术家。

Hi:最初回到上海,以什么样的方式接触艺术家?选择艺术家的标准是什么样的?你最看重艺术家的什么特质,是创作线索、风格、学院背景,还是其他?

劳:我想要尽可能多得接触艺术家,便开始走访艺术家工作室,也有策展人、朋友、艺术家之间的推荐。希望寻找独特的、持续创作的、有意思的艺术家。风格或学院背景不是很重要。我试着从艺术家的角度去看艺术家,看看他给自己什么样的任务,想要解决什么样的问题,他在探索什么问题,这个问题跟艺术圈的其他艺术讨论如何相关联。

Hi:如何看待,90年代西方世界对于中国当代艺术的关注的原因?是否带有明显意识形态式的语意指向?

劳:西方世界并非是个整体,人们可能有不同的方式,不同的态度。当时的中国当代艺术有点像哥伦布或者马可波罗再生,对有些人来说像是新的拿破仑,更多的人都相信他们开发到了新的西部荒原。西方世界有很多美术馆,美术机构等等,他们看艺术,思考艺术,做艺术有很丰富的经验。中国艺术家跟西方世界交流的时候可以面临最好的挑战。

Hi:最初选址在酒店,似乎成了90年代很多画廊的最初选择,波特曼酒店的选址对于画廊最初的运营有哪些优势?这与90年代时当代艺术的藏家结构是否相关?

Hi:在画廊创立之初,如何向藏家介绍中国的艺术家及作品?遇到哪些问题和困难?最初的展览结构是以个展居多,为什么会这样选择? 劳:当时最重要的就是让大家看见作品。我不喜欢听人说,中国没有好的艺术,因为很有可能是因为他们自己没有看到,或者说这个作品没有意思,仅仅因为这个作品不是他们所期待的。个展的方式可以更好得更清晰得呈现一个艺术家。

Hi:1997年,香格纳迁入Park97相邻的空间,为何会做出这样的空间调整,以至1999年正式迁入?在寻找独立空间的过程中,你似乎并不急躁,从运营角度,你是如何控制这一节奏的?最终,为何选择落户M50艺术区?你如何看待这样区域化的聚集?

劳:一个地方不可行了,另一个就可行了,很多事情也并没有计划或者决定,我们希望尽量慢一点。除了画廊空间,香格纳希望有个仓储空间可以让大家看到更多,尤其是更大的作品。2000年的时候,我们在找这样一个仓库,莫干山路50号够大,也相对靠近中心,莫干山路管理层对艺术很支持,艺术家也喜欢这个地方,我们就定在这里了。

Hi:香格纳北京空间的建立是出于什么样的考量?这样数次空间的迁徙和扩张,对香格纳画廊意味着什么?

劳:曾梵志在草场地有一个新的工作室,隔壁是空的,对我们来说也是我们在北京很好的机会。我们去年也在新加坡开了新的空间,更多的空间意味着更多的可能性,比如展览、客人、艺术体验,当然也意味着更多的管理层面的工作。

Hi:90年代末,香格纳画廊就开始进入国际化的艺术博览会,这样走出去的契机是什么?参与为画廊带来了哪些发展?

劳:我们想做当地的画廊,同时,也希望用国际化的方式运营。2000年,我们为周铁海在巴塞尔艺博会做了申请,我们是第一家参加被誉为“艺术界奥林匹克”博览会的中国画廊。这对我们是非常重要的一步。

劳伦斯 90年代的上海没有画廊

真空,用以形容90年代的艺术市场状态,或许再恰如其分不过了。作为最早在投入艺术运营的香格纳画廊,劳伦斯显得颇为扎实和自然。出于对中国当代艺术的着迷,他选择将画廊开在上海。劳伦斯说,90年代的上海有两千万人口,却没有获得关注的艺术家,当然也没有画廊。

Hi艺术=Hi 劳伦斯=劳

看中中国有好的艺术

Hi艺术=Hi 劳伦斯=劳

看中中国有好的艺术

Hi:80年代末进入中国在上海学习,那时与上海的艺术家有过接触吗?对当时的上海有哪些感受?

劳:上海是个充满能量的,非常吸引人的城市,但当时的生活并不像现在这么匆忙,这么快节奏,大家有很多时间可以聊天,可以探讨。我接触过一些艺术家,也看过一些展览,有些非常令人惊叹(如蛇一般游走的水墨作品等),我是保持一定距离来看的,当时也并不知道如何看待。

Hi:从在香港的画廊从业经历中收获了哪些?最终是什么吸引你选择回到上海,独立开始画廊的运营?

劳:我对中国艺术非常着迷。只是当时在香港我只能看到当下中国艺术界的一小部分,而且隔着这么远的距离,很多问题并不容易理解。上海应该是一个获得一些想法的更好的地方。

Hi:与北京相比较,为什么选择上海?

劳:上海有两千多万人口,没有画廊,没有伟大的艺术家。

Hi:最初回到上海,以什么样的方式接触艺术家?选择艺术家的标准是什么样的?你最看重艺术家的什么特质,是创作线索、风格、学院背景,还是其他?

劳:我想要尽可能多得接触艺术家,便开始走访艺术家工作室,也有策展人、朋友、艺术家之间的推荐。希望寻找独特的、持续创作的、有意思的艺术家。风格或学院背景不是很重要。我试着从艺术家的角度去看艺术家,看看他给自己什么样的任务,想要解决什么样的问题,他在探索什么问题,这个问题跟艺术圈的其他艺术讨论如何相关联。

丁乙1997年作品《十示1997-B21-B24》

西方看待中国的视角

Hi:UCCA这次举办纪念戴汉志的展览,你与他是何时相识的?

劳:戴汉志是中国艺术圈里很重要的人物。他的文献收藏还有艺术家记录非常好,是获取关于中国艺术的很好的资源。我们一起做过一些艺术家,尤其是丁乙和周铁海,我也在他的档案资料中发现了关于耿建翌、张恩利、余友涵、杨振中、赵半狄等等的很多有价值的信息。

劳:戴汉志是中国艺术圈里很重要的人物。他的文献收藏还有艺术家记录非常好,是获取关于中国艺术的很好的资源。我们一起做过一些艺术家,尤其是丁乙和周铁海,我也在他的档案资料中发现了关于耿建翌、张恩利、余友涵、杨振中、赵半狄等等的很多有价值的信息。

Hi:如何看待,90年代西方世界对于中国当代艺术的关注的原因?是否带有明显意识形态式的语意指向?

劳:西方世界并非是个整体,人们可能有不同的方式,不同的态度。当时的中国当代艺术有点像哥伦布或者马可波罗再生,对有些人来说像是新的拿破仑,更多的人都相信他们开发到了新的西部荒原。西方世界有很多美术馆,美术机构等等,他们看艺术,思考艺术,做艺术有很丰富的经验。中国艺术家跟西方世界交流的时候可以面临最好的挑战。

香格纳画廊上海空间外景

尽量慢一点

Hi:是从什么时候开始正式确立香格纳作为画廊的品牌?

劳:1996年,画廊需要一个名字,而我不想把我的名字挂在门口。

劳:1996年,画廊需要一个名字,而我不想把我的名字挂在门口。

Hi:最初选址在酒店,似乎成了90年代很多画廊的最初选择,波特曼酒店的选址对于画廊最初的运营有哪些优势?这与90年代时当代艺术的藏家结构是否相关?

劳:波特曼酒店是个便宜的、靠近中心的位置,这两点在当时艺术市场还并不存在的时候很重要。

Hi:在画廊创立之初,如何向藏家介绍中国的艺术家及作品?遇到哪些问题和困难?最初的展览结构是以个展居多,为什么会这样选择? 劳:当时最重要的就是让大家看见作品。我不喜欢听人说,中国没有好的艺术,因为很有可能是因为他们自己没有看到,或者说这个作品没有意思,仅仅因为这个作品不是他们所期待的。个展的方式可以更好得更清晰得呈现一个艺术家。

Hi:1997年,香格纳迁入Park97相邻的空间,为何会做出这样的空间调整,以至1999年正式迁入?在寻找独立空间的过程中,你似乎并不急躁,从运营角度,你是如何控制这一节奏的?最终,为何选择落户M50艺术区?你如何看待这样区域化的聚集?

劳:一个地方不可行了,另一个就可行了,很多事情也并没有计划或者决定,我们希望尽量慢一点。除了画廊空间,香格纳希望有个仓储空间可以让大家看到更多,尤其是更大的作品。2000年的时候,我们在找这样一个仓库,莫干山路50号够大,也相对靠近中心,莫干山路管理层对艺术很支持,艺术家也喜欢这个地方,我们就定在这里了。

Hi:香格纳北京空间的建立是出于什么样的考量?这样数次空间的迁徙和扩张,对香格纳画廊意味着什么?

劳:曾梵志在草场地有一个新的工作室,隔壁是空的,对我们来说也是我们在北京很好的机会。我们去年也在新加坡开了新的空间,更多的空间意味着更多的可能性,比如展览、客人、艺术体验,当然也意味着更多的管理层面的工作。

香格纳北京空间

我们想做当地的画廊

Hi:90年代末,香格纳画廊就开始进入国际化的艺术博览会,这样走出去的契机是什么?参与为画廊带来了哪些发展?

劳:我们想做当地的画廊,同时,也希望用国际化的方式运营。2000年,我们为周铁海在巴塞尔艺博会做了申请,我们是第一家参加被誉为“艺术界奥林匹克”博览会的中国画廊。这对我们是非常重要的一步。

Hi:你又是如何看待当下画廊对于国际博览会的高度渴望?

劳:也有画廊拒绝参加博览会,这也很好。不过,博览会现在越来越重要,想要成为一家有影响力的画廊,不参加博览会恐怕很难做到。

Hi:香格纳画廊当下已经有丰富的合作艺术家名单,同时推动了很多艺术家在当代艺术生态中备受关注,你如何看待画廊过去的工作?对于未来,你又有哪些计划?

劳:现在我们还有很多要做,去发现艺术家,去理解艺术,去整合国内以及国际的艺术资源。

劳:也有画廊拒绝参加博览会,这也很好。不过,博览会现在越来越重要,想要成为一家有影响力的画廊,不参加博览会恐怕很难做到。

Hi:香格纳画廊当下已经有丰富的合作艺术家名单,同时推动了很多艺术家在当代艺术生态中备受关注,你如何看待画廊过去的工作?对于未来,你又有哪些计划?

劳:现在我们还有很多要做,去发现艺术家,去理解艺术,去整合国内以及国际的艺术资源。