来源:雅昌艺术网作者:周雪松

艺术家谢晓泽

艺术家谢晓泽从艺术生涯初期就找到了一种独特的创作方式,通过描绘书籍、文本、档案等图像,探讨以油画纪录第二重现实的可能性。后来,谢晓泽将目光从历史文本中转移到与时代更新紧密连接的报纸和微博。在以报纸为描绘对象的《正反视角》系列作品中,谢晓泽不仅将报纸的正面画出来,还将报纸反面的图像从正面显透描绘出来。通过这种方式,他希望将同一时间内,不同的新闻事件以片断化的方式呈现在观者的眼前。他对现实中偶发的图像格外感兴趣,寻找报纸正反面偶然相遇的新闻图像之间的有趣关系。这种对偶发图像的关注也体现在他的微博图像绘画系列之中。在数以万计的微博图像中,他从事件和图像上寻找触动他的图片,然后把图像画在铝板上。在绘画中他刻意保留了这些不受摄影、美学理论限制的拍摄者偶然拍摄的照片效果。从历史到当下,谢晓泽将人工媒介(书籍、报纸、图像)纪录的现实,通过绘画的方式进行再纪录,以此探讨主观与客观现实之间有趣的对照关系。

谢晓泽1966年出生于广东,从清华大学及北京中央工艺美术学院毕业后移居美国,并在德克萨斯州继续深造他的学业,现为美国加利福尼亚州斯坦福大学艺术系的终身教授。9月7日,《透叠:谢晓泽新作》展览在前波画廊开幕。雅昌艺术网记者赶赴展览现场,对艺术家谢晓泽进行了专访。

透叠:谢晓泽新作 展览现场

雅昌艺术网:从书到报纸到微博,一直以来您在作品中选取的图像都是跟这个时代的信息发展紧密相连的。

谢晓泽:我希望是这样,作品跟现实,跟外面真实的世界有一种关系,可能做不到同步,但尽量保持一个并行的关系。我早期的一些作品主要对于时间、记忆和历史这些主题有兴趣。像《中国图书馆系列》描绘的腐朽中的线装书,主要还是比较久远的记忆;记忆成为文本,有着物质化的形态,成为它自己的世界或另一种现实。

谢晓泽 中国图书馆系列

雅昌艺术网:随着社会的发展越来越快,信息传递也越来越快。但是油画这种经典的视觉语言又需要用时间来积累,你怎样处理这两者之间的关系呢?

谢晓泽:这个问题从我画报纸的时候就开始出现,我自己也觉得这是一个难题。你试图要跟上现实的步伐,让艺术和现实有一种并行的关系,但是手画这个过程很慢,不像现在的摄影、电视、互联网,它们的速度比绘画快很多;就像乌龟和兔子赛跑。这种资讯的轰炸过后可能人们忘掉的也很快,不断被新的信息淹没和取代。我认为有必要把这种稍纵即逝的信息通过一种更具永久性的语言转换出来。我们如果看看艺术史,历史画一直是美术史中很重要的一个门类,而探讨历史画在当代语境中的延续和转换也是一个重要论题。油画似乎具有某种永久性,这种永久性和信息的暂时性在画面上形成一种张力,这是我作品观念的一个方面。

雅昌艺术网:其实您做的很像一个编辑的工作。

谢晓泽:可以讲,我在选择素材,包括在构图的剪裁上有一个编辑的过程。但这只是创作过程中的准备工作。

谢晓泽 正反角系列

雅昌艺术网:您是用什么样的标准来选择某个画面?是根据这件事情的新闻性、影响力还是其他的方面?

谢晓泽:这个过程综合了各种各样的因素,我不光是从形式方面考虑,内容也特别重要。事件的过程、含义、争议性、以及潜在的复杂性,包括很多人对它不同的看法,我都会觉得有意思。

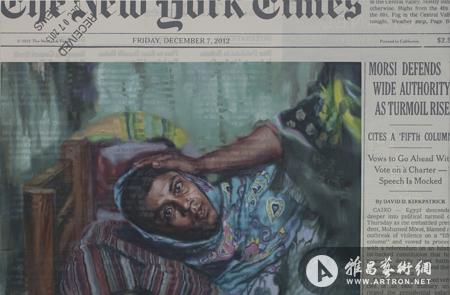

我最近画的《正反视角》,用透叠的方式把报纸背后的文字和图片也隐隐约地呈现在画面上,和正面发生一种叠加。我要看在形式上正面和背面重叠起来形成的效果是什么样的,两种内容又形成了一种什么样的关系,有时毫不相干,有时相互呼应,但都提供了一个特定时间内的上下文。比如面前这张《2012年12月7日,纽约时报》,报纸的正面是一个比较写实的受伤的巴基斯坦女工头像,透过来的背面是Chanel名贵珠宝广告,是广告平面设计的语言,跟报纸正面的标题和文字基本上是一致的,但跟绘画性的写实语言有反差,两种图像叠加起来就产生一种矛盾和复杂性,这是我感兴趣的。我觉得,现在选取一张新闻图片来画画的人已经很多,我想做的是把新闻图片的上下文,包括跟其他事件的并置和碰撞,还有关于这个事件不同角度,通过同一张报纸正背面叠加呈现出来。这跟我们通过媒体对公众事件的理解有关系,我们总是会听到不同的声音,不同角度的观察,哪个更真实我们可能不知道,我们得到的是这些片断。

准确地讲我的画并不是关于某个具体事件的报道或记录,因为做这个工作的人是记者,我想呈现的是我们通过媒体的认知、感受世界的方式,这种方式是片断性的,是叠加的,有时候是含混的,有时候叫人无所适从。

谢晓泽 正反角系列

雅昌艺术网:在选取这些报纸的时候,什么样的正背面图像的关系是打动您的?

谢晓泽:我感兴趣的这种关系是某种我不能够设计的,偶发的关系。这种偶然的叠加形成的关系,比我所能设计的要好得多。这里头有一个观念的问题,其中隐含着一个现成品的概念。也就是说每张画都是基于现实中存在的一个物质化的片断,这个片断隐含了不同人的声音,有时隐含了媒体对事实有意的扭曲,它本身是一个人工物,不是真正的现实,所以把我的画说成纪实的历史画可能是不准确的。

雅昌艺术网:那么您创作很重要的点在于选择什么样的画面是吗?

谢晓泽:对,这个是一个不断地积累、筛选、取舍的过程,这个过程中我也同时关注这些事件,哪些事情抓住我的注意力,哪些事情感染了我,我觉得这个事情有必要被记住,就会注视它,并且记录下来。有些画面在媒体的广泛传播中,已经成为我们集体记忆的一部分。

谢晓泽 钉子户

雅昌艺术网:另一个展厅里边您画了很多微博的图片。您对这些微博图片又是怎样选择的呢?

谢晓泽:微博的图片的选择,也是倾向一些比较有争议性的事件,有些图片本身就会吸引我,有一些图片除了事件本身的叙事内容之外,还让人想起别的东西,比如说浙江温岭的钉子户被强拆的场面,从叙事的角度上来讲的是一个过程,房子终于被拆除,拆到剩下不到1/3的状态。但这个画面本身,外围有很多电线和电线杆,还有很多在观看的人打着雨伞。这些线的元素好像在这个房子周围形成一个网,要把这个房子抓住,好像它逃不出这个命运一样,它带给我这样的一种感觉。前面一排人打着雨伞在看,雨伞五颜六色,像花一样,跟面前这种毁坏的场面形成一种对照,你即使不知道是哪里的房子被拆迁的,这个图像本身还是能传达很多弦外之音,这样的图像我觉得值得去画。

谢晓泽 夜曲1号

雅昌艺术网:这些微博的图像可能大多不是专业的摄影师拍的,可能是普通人拿手机拍的,视觉效果并不像经典作品那样有认真地考虑,后期您在画画的时候是不是要对画面的颜色/细节进行处理呢?

谢晓泽:这些没有受过摄影或美术训练的人拍的这些照片,他们抓起相机或手机,没有经过很多构图、美学方面的考量,把眼前的景象直接记录下来,其实有时候反而更有意思。像我画的一张广东潮州的群体事件,几个车被推倒在地上,拍摄者可能是站在四、五层楼的建筑上边往下拍,中间有一盏路灯把这个景象照亮,车的不同角度以及光感造成的一种旋风式的运动感,这绝对不是他设想的,而是一不小心被抓住的一个场景。我们这些长期受过视觉艺术训练的人看到这个会觉得特别有意思,比我们构思的可能要更好。我是选择有意地保留这种漫不经心的、随意拍摄的感觉和特征,有别于美术摄影里深思熟虑的,讲究构图的考究的拍摄方法。就是保持一种跟生活直接接触的、不加雕琢的原始状态。可能在画面上色调处理、剪裁上,我有时候会做一些小的调整,大体上我更喜欢保留图像原来的构图和特征。

雅昌艺术网:为什么这些画要画在铝板上呢?

谢晓泽:原来我是画在画布上,我把画布做成报纸的本色,这就回到刚才讲的再造的概念,重新制作一张报纸的过程。而画微博这批油画,我想要反映网络的特征,一方面保留了发微博的人的ID和微博图标——这些图标有时候要做低像素的处理,让它更带有数码媒介的特征。另一方面铝板的那种灰色和金属的质感很像电脑的材料,这个灰色也很像微博典型的灰色背景,我要让观者感觉到这种媒介本身的特殊性。铝板表面是一种中性的灰色,不带有色彩倾向,比较冷静,可能隐含着一种冷漠和客观性。所以我觉得这个材料本身很理想。而且,我在处理画面的时候,有意把很多背景直接简化成为一个平面,采用铝板的本色来作为背景。像李建利躺在病床上的那张画,前景有一个人拿着他头颅被打穿的X光照片,背景本来是病房,我选择把它省略成铝板冷静的金属表面,直接碰在他的头和X光片的边缘,产生一种对比。

雅昌艺术网:您这些画应该都是自己动手画的对吗?

谢晓泽:是的。

谢晓泽 2012年12月7日,纽约时报

雅昌艺术网:您画报纸和画微博,其实很重要在于前期选择图像的过程,后期为什么您还要自己手动去画,而不是请其他人来照着您说的去画呢?

谢晓泽:我画的过程还不是完全客观的按照照相写实的办法把它转换在画面上。我的画风可能乍一看感觉是照相写实的风格,远看也让人想起摄影的很多特征,包括冷静和客观的感觉。但如果你仔细看我的原作,比如对色彩的微调,以及颜料厚度的变化,还是有一定程度的绘画性在里边。我的画不是经典的照相写实主义风格。像我们面前这张《2012年12月7日,纽约时报》,图像上墙面用的是特别大的笔触,有肌理、很松动。

而且我要让报纸背面的图文透出来,让它有一点透明感,色彩和厚度的处理是很微妙的,并不是一个助手可以做的。 有时候画面的吸油和反光会产生一种不同的效果,有时出乎我意料之外,需要在绘画过程中随机应变。

我一直坚持自己画。画面上的报纸的印刷字体和设计元素,我是采用把报纸扫描之后用PS和另一个软件处理之后把它连到刻字机上刻成字模,贴到画布上,然后我再用颜料画,最后把字模撕掉。这个过程很复杂,但是出来的效果跟手写的不一样,很硬,有一种机器复制的感觉。这种机器复制的感觉跟报纸的印刷在概念上是一致的。虽然我刚才描述的过程也许并不比手画更慢,这个我没有比较过,但是观念上它需要一个机械复制的过程。微博画也用了相同的概念和方法。这个用模子的过程是有助手做的,但是构图的每个细节,以及绘画的过程必须由我来决定和完成。