来源:99艺术网 作者:赵成帅

当代青年艺术家在创作上最普遍的问题就是“没有问题”。没有“问题”的作品安全、梦幻,当然也注定粗俗与贫弱。在大多数青年艺术家的艺术语言与观念中,很难看到一种决绝的必然性——借用叶芝的话说,就是“和自我争辩”,一种安全的、精致的青年艺术正在变成令人厌恶的东西,而不是危险分子。

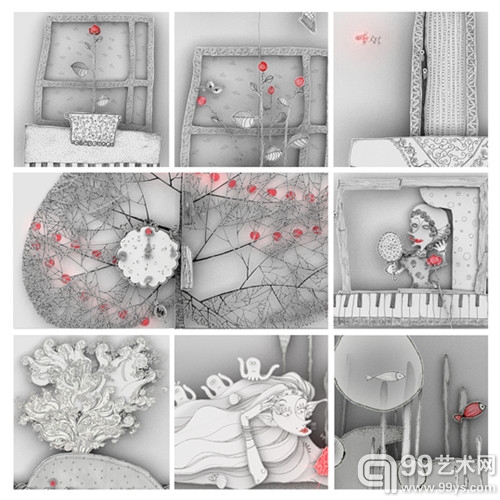

吴升知,《芒》,装置,250x250x120cm,2013,清华美院

后现代:阿Q的文化策略

当代艺术所处的后现代语境,其历史特征的确是非现代主义,也非前卫主义的。它拒绝现代主义的形式限定原则与审美价值驱动,同时也对前卫艺术激进的批判性与乌托邦幻想毫无兴趣。简言之,既不承认艺术的自主原则,也不承认艺术对文化与社会所担负的良心。

然而自诩平等、多元的的后现代并没有创造出任何一个“元”,甚至有点独断——必须生产一种杂交的、眼花缭乱的赝品,无限接近社会成员平均水平,必须“好卖”——前者类似奥利瓦的“文化游牧性”,本无可厚非,但对后者的强调,的确有点不知羞耻与犬儒。现在全世界火红的杰夫·昆斯就是代表。也使得国内的暴发户操盘手认准了“资本”这一真理。

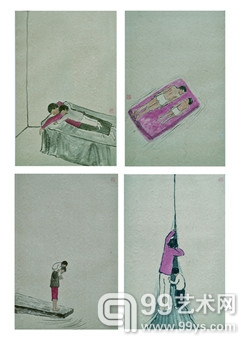

郑晶、张亚琼,《小红点》,4'51'',动画,2012,中国美术学院

詹明信去年来中国走一圈,一时惊动江南江北,他集中谈的一个话题“全球化时代的美学逻辑”,抛出了“奇异性”这个概念。当然有助于理解今天的文化境况,但是很明显“后马”的旗手仍陷囿于庸俗的社会、经济决定论上。推开来看,后现代主义各家,无不延宕在康德以降的文明框架内,并没有超出康德在科学、道德以及艺术上开启的现代性批判之路。

与其说“后现代主义”云云,不如说是“现代主义”穷途末路时期的一种文化策略——既不能回到逻各斯中心主义驱动的形而上的生命信仰(生命的无能),也不愿重蹈行而下的启蒙理性实践(生命的虚妄)。索性来一个“东北乱炖”,以“一切皆是可能的”来获得生命的营养,以“非主体”来追认一个贬值的“主体”——实在是有点阿Q。

如果把中国的情境况也拉入无所不包、无所不能的全球化进程中,这些青年艺术家的创作就变得“合法”了、“理所当然”了。而“合法”的悲哀结果就是:文化与垃圾、文明与粗俗、神圣与猥亵的边界崩溃——削平一切价值等级。用丹托的话说就是:“所有的艺术都是同等的、无差别的。”事实果真如此?或者说我们愿意经验这样的结果吗?

黄鸣芳,《听禅》,丝网版画76x109cm ,2013,中央美术学院

思想贫血,原因何在?

事实上,中国的现实土壤与西方主导的全球化还有相当的隔膜。西方进入了自身文明的“价值真空”期,但仍以一种有序的惯性观望着可能的方向。中国,同样处在“价值真空”期,但在美妙的消费景观下掩盖着悲怆的血肉现实。用朱其的说法:“中国仍然处在政治变革和文化转型的艰难进程中,人民在史无前例的历史变革中承受着改革阵痛,这一时代现实不可能以一种小清新美学来承载。”而我们的青年艺术家,为何对此普遍冷漠、无动于衷?普遍在玩弄一种暧昧的、好玩的、调情的小游戏。甚至一些基本的游戏技能都不具备:反讽、戏仿、并置……甚至连一种趣味都没有!

无论是在近年的各大美院毕业展上,还是在各艺术机构力推的青年艺术家展览中,一种不同于90年代玩世的无聊气氛弥漫着全场。如果说90年代的方力钧、岳敏君在笑脸、光头背后表达了一种主体的态度,那么在今天的作品中已经看不到任何态度。好像作者自己跟自己都不存在关系,既虚无又欢乐,既冷漠又游戏,不痛不痒——王小箭近年来对这些无所事事的青年人采用了最激烈的一个措辞“脑残”。

崔彤,《无题》《睡》《观》《窥》,布面油画42X65cm,2013,上海大学美术学院

一个无可争议的事实是,当代青年艺术家在人文素养上的积累越来越贫弱了,朱其认为“美院缺乏文史哲的思想训练,公众文化又充斥着消费主义”而影响了今天的年轻人,徐唯辛在采访中很果断地将这种现象归功于“不读书”,廖邦铭同样认为“不读书影响了他们的独立思考和判断能力”。回过头来,没有头脑、没有思想、没有价值判断,怎么做当代艺术?难道当代艺术真的如同街边垃圾一样宽容、平等?

即便是被公认为操盘手的吕澎也认为:“敏感的青年艺术家要注意,中国正在发生巨大的变化,要独立思考,感受一切,一个辉煌的时代即将在这溃烂与崩塌的时期中产生。”

事实上,当代语境对艺术创作提出了更严格的要求:它要求艺术家对今天的存在境遇注入深切的思考与同情,以焦灼的目光审视文明的天秤,并在艺术语言的框架内去努力实践。如果没有思想的革命做支撑,当代艺术的创造只能是盲人摸象。

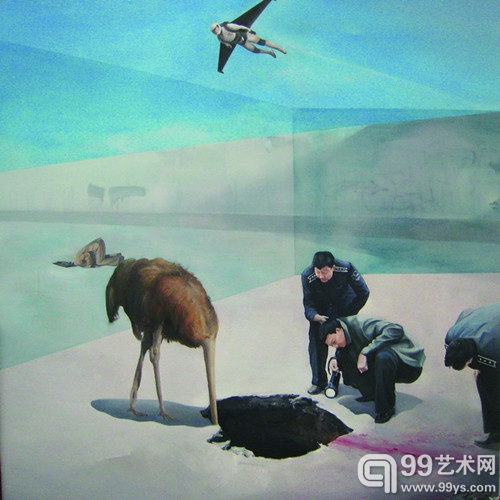

郑梓程,《寻找列宁》,布面油画150X150cm,2013,广州美术学院

自我革命与救赎的可能?

上述现状其实并不仅仅局限于刚毕业的青年艺术家,功成名就者、中年打拼者、初露尖角者……整个当代艺术现场都在弥漫着一种吊诡的美学价值导向:景观消费、游戏调情、暧昧安全、不痛不痒、莫名其妙……与其说僵化的学校教育体制,不如说整个艺术创作生态负有更大的责任,尤其是对于涉世不明的青年艺术家。

然而,就艺术创作来说,它仍然是一件极为个人化的事情(TS.艾略特),在无神的语境中,也只能进行“自我救赎”——能否自主地展开自我批判、革命与救赎,依然是一个存疑的问题。但在各个年龄段,仍然有极为个别的艺术家,在美学价值、思想判断上分享出具有启示意义、批判意义的礼物,限于主题暂不展开。