作者:仇浩然(特邀) 刘倩 来源:雅昌艺术网

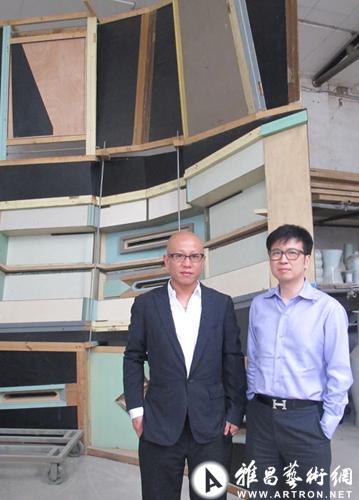

雅昌艺术网特聘顾问仇浩然先生与艺术家刘韡先生

仇浩然对话刘韡

导言:2013年新春雅昌艺术网独家推出“浩然对话-画廊篇”,本次对话嘉宾是香港白立方画廊的合作艺术家刘韡先生。刘韡被视为活跃于国际艺术界中最具进步性和原创性的中国艺术家之一,他的创作涵盖了绘画、雕塑、摄影、装置和影像作品,他在追求真理和现实方面一直孜孜不倦。近期,刘韡在美国的首次个展于2013年2月份在纽约莱曼·莫平画廊(Lehmann Maupin Gallery)开幕,同时也因为他与白立方画廊的签约而受到更多关注。

仇浩然:大家好!我是仇浩然。今天我很高兴以雅昌艺术网顾问和特聘记者的身份来到刘韡工作室做一个深度访谈,探讨他最近在艺术方面的发展。最近,他跟白立方画廊的签约而成为颇受大家关注的艺术家,我们可以听听刘韡对于国际画廊的看法,以及他将来的发展方向。

艺术家要有自由的感觉

仇浩然:刘韡你好,很高兴今天有机会和你做这样一个访谈。我们相识已经超过八、九年的时间,当时与中国某画廊合作一直到现在的整个经验来看,你觉得对你而言跟画廊合作最重要的一点是什么?

刘韡:我相信和画廊合作最重要的还是整个价值观的认识,画廊跟艺术家一样需要有创造力和想象力,这是非常重要的。

仇浩然:我们也知道最近刘韡成为白立方画廊的签约艺术家,祝贺白立方画廊能够和这么好的艺术家合作。在我之前的访谈里也和Laura Zhou(周晓雯)谈到她将来希望在亚洲、英国、欧洲等地的推广,从你的角度来看,你觉得白立方为什么会看重你这样的艺术家?

刘韡:这个得问白立方,这也是我们未来合作需要解答的问题,对于我来说是想看看我们在一起能做点什么有意思的事。

仇浩然:我们也知道白立方伦敦当时成立的原因是因为他们的股东杰·乔普林和很多英国年轻艺术家都是朋友,这也是白立方当时创立的历史过程。而从你这方面看,肯定也有很多不同的国际画廊来找过你,那你觉得你和杰·乔普林(Jay Jopling)和Laura Zhou(周晓雯)合作方面的好处和优势在哪里?

刘韡:大家知道白立方从九十年代开始推出新的年轻艺术家,那个时候大家就会觉得白立方肯定是非常棒的一个画廊,97年后大家知道它是一个很大的画廊。其实对于我来说对白立方逐渐了解之后感觉会变,变成一个超级大的画廊,跟商业的推广和其他都有关系,他们推出的很多年轻艺术家都变成了非常大的大腕,你也不知道他们在做什么,但是他们蛮成功的,就是一个成功的形象,而不是一个特别具体的东西。

去年3月份去做一个小的展览,参观了他们的空间也向我介绍了他们的工作。这个展览从布展到事后的图片画册编辑和推广,我认为他们真的有惊人的能力,工作堪称完美,观念清晰,超出我的预想。Laura具有很强的在中国画廊工作的经验,对于中国的艺术系统和文化观念有深的认识,有助于他们对于中国艺术和艺术家的理解,同时也可以把中国的艺术介绍到欧美的更深层次。我就是他们尝试认识的开始。

仇浩然:刘韡已经参加了很多国际性的展览,在国际上也有一定的知名度,那这个时候你觉得画廊的推广能够起到一个什么作用?还有你期待他们能够帮你做一些什么东西?

刘韡:其实没有什么特别多的想法,接下来的工作就是要和他们探讨我们如何能激发彼此的创造力,如何处理艺术与商业社会的关系,我们彼此都是对方的问题。其实我们对于西方来说还是很陌生的,他们对于我们的认识只是“中国当代艺术”这个概念,而我们需要的是对每艺术家个体独特性的认识,艺术本身就是独特性,如果没有这个中国当代艺术就成了的政治话语。此刻我能想象的就是这不是件容易的事,简单的链条关系就没有意义了。

刘韡,仅仅是个错误II,2009-2013,装置 沙迦双年展现场

刘韡,仅仅是个错误II,2009-2013,装置 沙迦双年展现场

仇浩然:从艺术链条来看可能与其他的商业机构不同,画廊不是电影制作公司,电影制作公司把明星捧出来肯定是有一个方程式,但是艺术不可能,因为ABC的成功之道不等于你的成功之道,每个艺术家可能有他自己一定的路线,跟合适的画廊和艺术机构合作才可以把他的艺术地位呈现出来。刚才谈到跟画廊合作的商业链条,现在可以转换一下谈谈艺术创作的一方面,我知道刘韡你最近参加了第十一届沙迦双年展,能否可以谈谈当时你在沙迦的感受以及如何参与到沙迦双年展的?

刘韡:是的,捧出电影明星的方式对于我们来说太古典了,也不适用。沙迦双年展我展出的还是前两三年一直在做《仅仅是个错误》这个系列,整个展览还是挺好的,它不是一个特别宏大的想法,但是有独特的概念和形式,关于原理的,当然这个要具体把它打开来看也有很多可以说的地方,咱们就不说这个了,但是整个感觉展览还是很好的,包括布展、空间结构、作品结构以及作品之间的关系,是考虑得非常精致的一个展览。而且看这个展览也有一个科学的感觉,是在一个商业银行的大厦,空间很小,一个个小的展览组成,一共六层,每层大约就二、三十平,但是那个感觉非常强烈,把空间给压缩成雕塑的感觉,也放着录像,所以这个之间的关系非常棒,里面也有汪建伟,胡向前及其他艺术家的作品,录像、雕塑的感觉都出来了,非常棒。

仇浩然:你肯定也参加过很多不同的双年展和三年展,沙迦是一个中东的国家,你觉得在沙迦做双年展和其他地方的双年展有什么区别?双年展的作用是什么?

刘韡:说得白一点我觉得更景观化了,有意思,这边是相对保留完整的文化,建筑和宗教信仰,它的另一边是一个新兴的旅游商业在一起的迪拜,所有的东西都变成一种强大的景观,但是它却是在沙漠里,很国际化,就是这种方式不知道怎么去想。双年展也成为了国际景观的一部分。

仇浩然:看过你的展览就会明白你对布展的敏感和布展方法的要求,如果你可以再去做自己的某一个展览或者参与某一个展览,你自己会选择什么类别呢?

刘韡:反正不会是双年展,我觉得像他们伊斯兰银行那个空间的感觉我就比较喜欢,其实还是要把常规打破掉,重新到另外一个感知方式上去,不能顺着这个东西继续下去,我需要更新鲜的感知。

仇浩然:我听很多人说过,包括我自己也想刘韡的作品是很强势的,强势就是说当你的某一个作品进去某个房间的时候,你的作品的气势可以把很多作品甚至是建筑都会压倒,那从你的角度来思考如果是一个群展,你希望可以在同一个展厅里出现的艺术家是谁?

刘韡:真没有想过。

仇浩然:所以我说得对,刘韡太强了,作品放在一个空间里会把所有其他的作品都消灭掉。

刘韡:其实也不是,就是不一样的感觉,还有就是有一个被消费的感觉,你的作品要处在一个什么状态,看起来可能不错,但却无从入手,随时可能被扔掉,但随时也可以被捡回来琢磨,象块石头。

仇浩然:譬如刚才你提到的沙迦双年展参展的作品《仅仅是个错误》,其实跟建筑和空间是有关,当时这个作品是策展人自己挑的,还是你觉得这个作品在那里出现比较合适?还有为什么你觉得这样的作品在沙加做展览是比较好的?

刘韡:策展人有一个想法,她的选择比较丰富,最后讨论选了两个系列,但共同形成了一个新的概念,我想两种不同的作品距离拉的更大在意会更有意思,能形成某种缝隙。我也想赶快结束掉,纠结在这系列作品上的时间有三年了,实在太长了。

刘韡工作室

创作和思考跟媒介无关

仇浩然:网上也有谈到刘韡是一个比较多方向的艺术家,包括不同的材料和媒介,包括油画、照片、雕塑,特别是装置其实也有不同的概念,之前用过不同的材料,最近用一些书做作品,怎么会做这么广泛的系列?是你看艺术的方法是所有都可以包含还是因为你个人对这方面的安排?

刘韡:艺术这个东西是让人自由的,这不是说换种媒介的问题,而是扩展你的想象空间,不能局限,任何样式的局限,所谓的灵感对我来说都是感知到生活中一个东西能够承载的一种精神性的东西时候就可以做成作品,正因为我不注重材料,才会出现那么多形式的材料,我看到的是现实中的景观,对于我来说不重要。还是要自己更自由地去理解现实,感知它,去赋予。

仇浩然:从不同的媒介作品来看,你的很多作品都是同时进行的,你的油画和装置系列作品,中间是否是有关联?还是会有一个平行线?例如你最近在做的书的系列还有你的画中间两方面有没有一个连接点?

刘韡:我觉得都是不可能分裂的,是在一起的。因为我思考的思维方式不是这样的,我的思维方式是一个非常视觉的思维方式,逻辑方式,就像哲学家用哲学的语言来说,作家用写作的方式来说,对于我来说从思考也是一个图像的逻辑,到了作品上之后,之前读的书思考的事都被抹掉了,对于我来说需要把知识,只是需要隐藏或者说抽象化,融化在你的大脑里。不同作品它们之间的联系就是他们形式上的不同,例如绘画和装置,他们本身的不同就构成了一种关系或者缝隙,这要看你在什么角度看它,要打破常态的去理解去观看去思考,这也是我说的自由之一。

仇浩然:我知道最近刘韡去美国莱曼·莫平画廊(Lehmann Maupin Gallery)画廊那边做了一个展览,可能在中国的观众没有机会去看,可以简单地介绍一下那个展览吗?

刘韡:那个展览就是一个介绍型的,不是特别为他们制作的作品,不象急于推出新的想法,还是可以,想尝试一下的作品之间新构置方式,想把过去的作品想象为现成的工业品,他们之间会有什么可能性出现,但是还是比较遗憾,态度还不够明确,里边有画的部分还是有一些干扰。我觉得应该更硬、更明确一点,场面上看漂亮,但是态度上还是有一些遗憾的。

仇浩然:2013年下半年有没有什么特别的展览计划,值得我们期待的?

刘韡:基本上就是在准备明年初伦敦白立方的展览,我觉得那个会很有意思,其他的就是做一个拍摄或者什么,都是小试验性的新的尝试。

仇浩然:谢谢刘韡!

仇浩然:大家好,我是仇浩然,今天很高兴由刘韡带我们去走访他的工作室,我们可以非常详尽地看到一个艺术家的创作理念,还有从他早期到近期的创作历程,我们非常荣幸能够有这样一个独家的机会去了解刘韡艺术创作的背后。我们首先看到的是刘韡早期的作品,请刘煒跟我们谈一下。

《看见的就是我的》系列作品之一

追求视觉上的真实感

刘韡:《看见的就是我的》系列作品,最早是06年在北京公社做一个个展《刘韡专有》,当时一方面是提出权力的存在形式,现实中似乎没有真正属于我们自己的的物品,你的现实就是被权力所分割的形式存在,当然,这些作品所表达的很重要的一点是我们怎么去看现实的存在,一个东西总是有一个既定的框架中,没有界限就无法把它说明白;先拍照片,把照片里的东西切下来放到展场,照片与物体所呈现的是切割的现实与丧失的权力。当你想要说什么的时候,你所表达的东西是你所呈现的缺失部分,这是问题的开始,也是我作品的结束。

仇浩然:这里也能看到刘韡分别用陶瓷和狗咬胶的作品,其实很多不同媒介的作品都是同期做的,那这两个系列是否同期的?能否简单介绍一下狗咬胶的作品?

刘韡:这两个系列是差不多同时进行的。狗咬胶系列最起初一天我看到我的狗对着一个牛皮做的牛耳形狗咬胶是那么的贪婪投入的景象,这让我联想到人对于权力的欲望,就跟狗对狗咬胶的欲望是一样的,反馈到最后展出的时候也是这种感觉,它的可爱在于这个建筑本身,而不在于你怎么做,其实当时做的时候想做得很烂,是纯视觉的对于国会建筑的造型,然后放狗进去一通乱啃,再留下一堆狗的唾液,以及被它可要与唾液混合后发白膨胀的本分,那将是多么原始的欲望都市啊,后来想想还是别把事情做绝了,狗就算了吧,留下些以后可以说的。但无论怎么做别人都会觉得很好看,人们看很多东西的时候大脑自动给弥补上去某些东西,这也正是权力和欲望的补足。

仇浩然:当我看你的作品时,感觉你对绿色特别强调,特别是陶瓷的绿颜色、冰箱的绿颜色或者你其他作品的绿颜色,是否是你自己比较喜欢这种色调?

刘韡:没有挑选,就是直接拿过来用,同样一个东西把它放到什么样的环境里会产生不一样的感觉,这些东西没有经过特别挑选,而是自然的生活中所有的东西,以前的冰箱就是这种绿,包括后来做的木头也是,是经典的颜色,只是现在我们都强调不同,所以过去的经典就只能存在于过去了。木头跟拆迁是没有任何关系的,就是因为需要它的颜色,需要它的形状,是一个不用再继续做的东西,也有现成品的概念,以及一个往简化的概念去做,虽然很复杂,但是对我来说是极简的工作。

刘韡近期油画作品

仇浩然:看你最新的一些油画创作,我认识你的时候,你的油画从可能跟摄像机还有照片有关,把它用最小的点开始去画画的时间,到现在还有什么其他系列吗?从你的绘画角度来看,这个转变的过程有什么特别的原因?

刘韡:其实也是挺自动的,因为这个东西最早是鼠标画,后来不断地在电脑上,通过它们自己的程序和自己的逻辑不断地调整,然后我再去整理它,其实希望它有节奏感,有点儿像音乐的感觉,但是这种节奏感跟蒙德里安是不一样的,我挺喜欢蒙德里安那个感觉,但我觉得有跳动的音乐感比较好,而且它自身的逻辑是有意思的。

因为对我来说图像的存在就是被改变后流传下来,是对于现实存在的一种修改,我怀疑这种修改是不是真的更真实。现在的观看方式和表达方式(包括情感)与以前的完全不一样,以前只能够来慢慢去看,看自然的东西,而我们是通过各种媒介观看,这逼迫我们重新理解什么是真实的视觉图像,这甚至包括对于自然城市的景观都是被人工化、被破坏的图像,到底是电脑图像真实还是你所看到的社会景观图像真实?所以这种东西做出来之后只是一个底子,不重要,更重要的是下面一步,继续把它破坏撕掉它的伪装。

仇浩然:你刚才谈到了图像真实,感觉现在看到的世界可能跟以前有点儿不同,其实有可能是你现在的图像反而是知识上的反映。我们去看某一种图像其实是写实地把它反映出来,可以这样说吗?因为有一些人可能把你的画放到所谓的抽象系列里去,至少我觉得有点儿不对。

刘韡:对于我来说也是这样的,其实是现在的一种感觉,对于观看的感觉更接近一个真实,因为到最后还是要追求一个真实。

刘韡作品《消化不良》

《消化不良》作品局部

创作过程也是一个妥协的过程

仇浩然:刘韡这件作品《消化不良》也是比较早期的作品,而且是在很多不同的画册都出现过的作品,当时做这个是否和刚才我们所看到的“狗咬胶”系列是同一个时期做的?

刘韡:这个作品稍微早一点,这个作品跟其他作品有点儿不太一样,整个思维方式上也不同,当时还是很具象的一个思维方式,就是想因为这个材质,这个是与材质相关的问题,后来其实所有的作品都跟材质没有关系,这是真正跟材质有关系的,它本身的材质是沥青,石油残渣,特别简单的思考逻辑,就是说关于中东问题的思考。

为什么后来一直在做《仅仅是个错误》,就是因为一直在妥协,想校正它想达到自己最早的那个想法,但其实在做的时候总是不断地在妥协,不断的用简化的思维去考虑它,然后还是妥协,所以会一直做了三年,别人说为什么你会做这么长时间,不断地改,其实就是在不断地跟自己斗争,不断地需要这个妥协,最后变成一个妥协的展示方式。

仇浩然:有很多你的作品都是和切割面有关的,包括我们刚才所看到的冰箱到树和电线杆,再往后你的书的系列,都是和切割面有关的,是否你对切割面有一种特别的看法?

刘韡:也是没办法的办法,因为它也是一个雕塑的概念,可以把它还原成不是装置而是雕塑的概念上,因为现在做雕塑已经不像过去,比如有一些社会主义雕塑,比如有一些关于神话和宗教的雕塑,现在做雕塑不知道应该做什么,就是对现实的一个反应,最后把现实的东西拿过来作为一个雕塑来呈现的时候,就像他们来拿手捏和拿东西砍这个东西其实从物质上来讲是这样的,但是也是我开始说的关于你的视角问题,你总是要把它局部化才能说是属于自己的东西并给它一个界限,因为整个世界都是存在的,现实不是客观自然世界,它是被权力切割后存在的。

刘韡近期作品

艺术创作要有一个界限

仇浩然:我们从最初的几个系列看到油画再看到你对于某些建筑物的看法,从木板、木头的系列也是和建筑物有关的,我们再看看你最新的以书为媒介的系列作品,也应该是和一些建筑物或者是立体空间互动的一个作品。

刘韡:这个是从06年就开始做,做了一个“石头概念”,就是最早的概念是说书的重量和石头一样重,一样难以搬运,有时候也是一样没有意义,而且同样具有时间感。

仇浩然:那么书也是用不同的切割面去做吗?

刘韡:它就是个雕塑,切是塑造它的一种方式,后来用书做城市又是另外的概念了,没有具体指向的城市,消磨这时间,毁灭这时间的载体,毁灭着知识载体,塑造着无聊的城市景观。

仇浩然:当你做这个书系列的时候,我想问个技术的问题,是把书都堆叠起来后再去切的吗?

刘韡:一个部分一个部分的切,然后组装起来。

仇浩然:从一个作品的完成度来谈,你刚才讲到大部分作品从2006年已经开始研究怎么往前走,当你做某一个作品的时候,你觉得做到哪个阶段的时候才觉得这个东西是完成的,据我所知其实有很多作品如果留在你这里的话你每天都会去改,从你的角度看这个作品在哪个点会完成?

刘韡:作品是是永远没法完成的,原因在于你永远无法真正精确的表达你的完整世界,所有事物都有它的局限性,这个局限性也使我们世界更丰富,也提供了我们思考的源泉,也使我们的精神具有了意志力,同时带来了诸多的问题,把问题显现出来,把时间固定在某刻,我的作品就凝固在哪了,它只是现实的开始。

仇浩然:非常感谢刘韡刚才我们谈到界限,我们现在也到了一个非常完美的终结点,非常感谢你今天和我们做这个访谈。谢谢。