洞中之烛与光天化日——以王兴伟、李大方、秦琦为例谈东北当代艺术创作

文:付晓东

从前有一伙人住在一个黑暗的山洞里,他们没有意识到外面有阳光,他们知道唯一一种光亮,是几根小蜡烛摇曳不定的火苗。后来有一天,山洞里有一位慢慢走出山洞,看到了外面的世界。全都清清楚楚。然后,他没有告诉其他任何人。他开了间肉店,跟一个跳舞的姑娘结了婚,42岁时死于脑淤血。——伍迪艾伦

关于东北的艺术状况,我曾经多次撰文,参见《现实崩溃之后——关于“上房抽梯”当代艺术展》,《美丽新世界》,《沈阳架上的n种可能》等等。2006年我曾在文中谈到关于东北问题的观点,计划经济,自然能源输出,国家政策调整,成为对东北发展的重创。工业转型时期,重工业为主的铁西区大面积拆迁的废墟,工人大批量下岗,废墟成为一个时代和集体的隐喻,理想中的社会主义幻觉在一片废墟中破灭。王兵的记录片《铁西区》史诗般的叙述了冶炼厂下岗工人、艳粉街的拆迁住户和铁路沿线居民的个人命运与时代背景激烈碰撞的过程,成为整个东北准确的生存精神写照。东北一直无法从政治集权社会过渡到商业掌控的经济社会,体制的权利依然成为了社会的主要支配权利,在一个相对封闭的区域中权力更加集中和巨大。在这个国家中,每个地区和每个个人都被更大的命运所控制,他的繁荣和衰落并非取决于个体的力量。在隐藏不见而又无所不在的结构性暴力下,个体经年累月的充满了挫折感,不成功的生活,事业失败以及过多的道德妥协。于是,对自由要求的觉醒,对老大哥的抵抗,对囚禁心理的终结,艺术成为一个最好的表达上的出口。

东北比较少大规模的有活力的艺术活动和思想沟通与交流,苏派的写实主义传统依然作为学院教学的主流,即使出现过短期相对活跃的教学探索,也均被压制回教学大纲的范畴,并不存在中间价值。当代艺术的实践者既与代表官方意识形态的本地美术馆无缘,也难以获得学院系统的认可,只能在互相排斥中保持沉默,面对的是文化领域的暴力。处于强势的主流艺术语境中的边缘化的实验艺术,比如北方群体,K空间,自由电影等独立组织和团体,在体制外艺术机构普乐普画廊和东宇美术馆相继关闭之后,更加没有展示机会被周边环境的排斥冷落。一部分纷纷流往当代艺术的繁荣地,北京、上海和广州,一部分默默的在限制中自娱自乐的妥协和忍耐。于是,你面临一个选择,离开或者留下。自觉的力量多半在萌芽状态,就在困难之中消磨得烟消云散,留下来的一批,获得学院体制的荫庇,同样也可以使生存的小幅稳定和安全,代价是保持沉默,个人沉思而不是活跃表达,顺从的屈服于体制,谨慎而力求完整,更多是通过绘画抒发个人感受,退居到技术语言研究和内心情感的需要。离开的人则获得更加充分的自由,和直率言说的能力,更容易按照自己的意愿行动,可以更加开放的表达自我和政治立场,不受禁锢和压制。当然个体化的区别在艺术创作中重要存在,在野和体制内的身份区分并不十分严格,更关键是在于思维系统,相当一部分人在校但与学院体制依然相当游离,而另一部分人则自觉的成为系统中的一部分,并同化为体制,维持着传统的价值观继续运行。整体性上,他们都同时的面对中国当代艺术品市场的第一次起伏的历史时机,在中国这个更大的相同的政治体制的洗礼之下,面对同样的问题,同样的压力,和同样的处境。回顾过往,我们更容易看清。

虽然东北在当代艺术的各个领域均有各种不可忽视的成就,但在我看来,其对中国当代艺术最大的贡献依然由三个典型案例所代表的绘画创作,他们都通过绘画在不断追问“绘画是什么”的问题。虽然我们可以用风格学、社会学等方法,去安全地解读一张充满了符号和信息的写实油画,但这一定不适用于东北的绘画艺术家。在艺术家开创性劳动的过程中,我更愿意用一种尚未完成和不断推进的方式来观察和描述他们的工作。难以一言以蔽之,正是他们的最好写照。他们经常按照某种套式去制造某个形象,不是出于逼真,而是通过审慎而节制地选取,指认有限的符号成并重新排列为再造世界的表象。不是现实世界的再现,是一种意识的对本质的压抑,真正要被再现的现实世界被艺术家所创造的表象所隐藏。表象是在观念中所保持的客观对象的形象,以及客体形象在观念中再现的结果。他们的工作更接近于“这不是一个烟斗”,而不是某种风格或图像的商业化的批量生产。

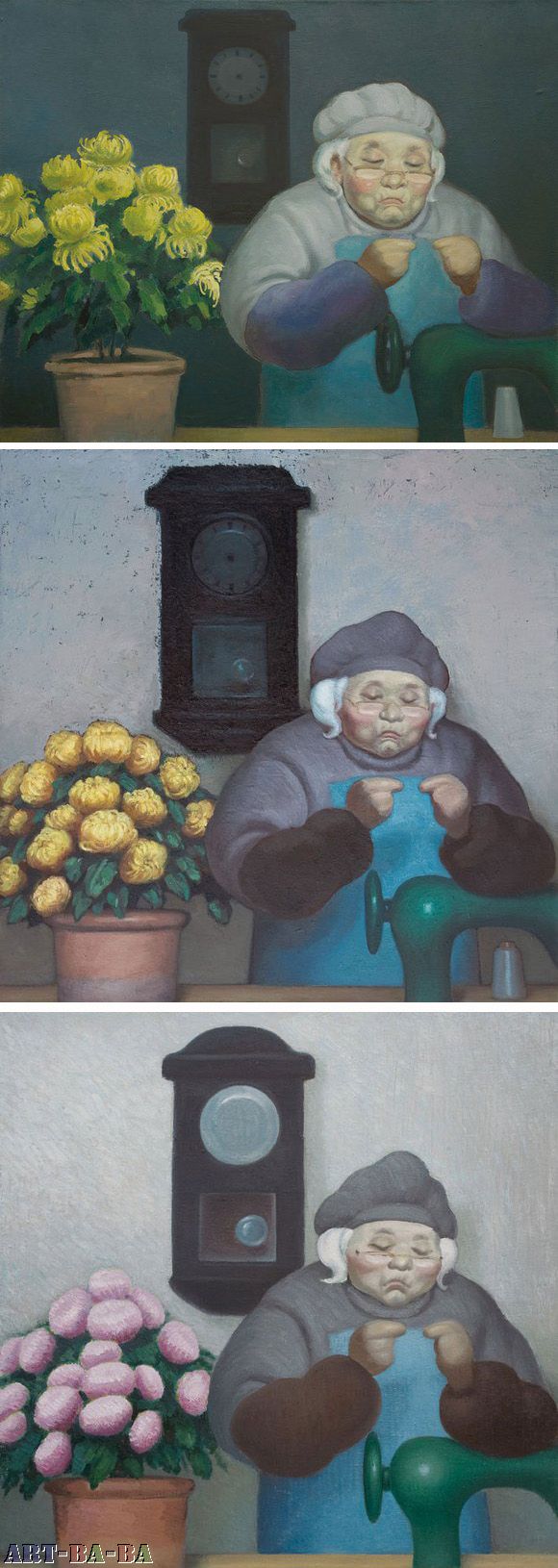

王兴伟 无题 (老太太 No. 1、No. 2、No. 3), 2010

王兴伟:观念的勒索

99年就参加过威尼斯双年展的王兴伟是一个具象的画家,却从不是一个写实主义的画家,他认为“艺术是生活是抗体”,他的非写实性,在于观念的表述。从90年代开始,选择“性与政治”这两个最具有刺激性的题材作为解析符号的对象,色情和权力这一对暧昧而且禁忌的关系经常通过秘密的而巧妙的方式进行表达。他用一种近似诽谤和糟蹋的手法颠覆一本正经东西,显得荒诞而滑稽。早期他的作品他受到马克坦西的影响,与艺术史图像的典故借用和反讽有关,对政治符号自身所携带的指向也更加明显和突出,带有80年代末的自由主义知识分子的倾向。在接下来的创作中,他更加谨慎的过滤掉了这些。他的画面出现了滑稽的企鹅,它们躺在急救的担架车上,或者围在熊猫或裸女身边,场景来自一张经典的时事新闻照片或者哀悼基督的世界名画。“姐夫,我永远不会忘了你”,似乎在崇尚殉难和英雄主义的牺牲。他的作品里经常会呈现出一种类似弗里德里希的崇高的浪漫主义的画面风格,色彩对比强烈,充满了神秘性与戏剧性,背景用带有理想化的强烈煽情的氛围夸张和烘托,却用粗鄙的细节,或者对性本能的隐喻拉回到现实,产生一种荒诞的冷幽默的效果,如同自我牺牲与伟大目标的现实主义尴尬。

2005年以后他的作品则减弱了标志性的艺术史图像的来源,更多从更广泛的从月份牌、行画、色粉画,甚至考生习作的图像背景中发掘隐喻,一切的原动力“性欲”这个角度切入,其中也包括象征男同性恋的招牌海军服扭捏作态的软色情姿势与救生圈和钻洞的性语暗示的使用,对空姐、女战士、护士制服的身体形像与鹅、花盆、夜壶、悬挂、受伤的色情隐喻的虐恋癖投射等等,依然具有强烈的装饰性的布景感,场景与人物的姿态同样形成某一新的互文关系。王兴伟《大划船》的系列作品中,图像和词汇之间的互换关系,画面的形象套用七、八十年代的中国老漫画的造型,而一对在公园划船或玩乐的男女由于图像的组合却连接成了民间化的色情隐语,比如“无题”(大划船), “无题”(男/女抱树),“无题”(痰盂儿/花盆)等,使绘画成为了一种图像比喻的修辞手法。图像中充满语义上可能性存在却是实质上的不合理存在的双重视觉悖论关系,在再现现实和超现实之间错位对接。他把注意力集中在图像“意义”的无穷表演上,以不确定性和多意性来演绎和扩充图像边界,他的卡通造型如同标签一样,介于形式和内容之间,介于可视和可读之间,使图像混合成为文本,彼此相互预设与纠缠,成为一个充满不稳定和多样性的表征。图像对意义的使用被压榨到了极致,绘画还可以是什么被不断的破解,打开。

在王兴伟的画中,图像所暗含的上下文关系中的语义,来自于民间装饰、库尔贝的写实主义和颜文良传统的绘画手法,图形、体积与线所形成的组合关系更紧密的连接为一个整体,绘画语言也被开发成为对“什么是绘画”这个观念追问的新的手段,不断将“绘画”这个概念推向极致。在这样的一个工作系统下,王兴伟的每张作品是不可以被自身复制的,重复的表现,甚至也成为作品的别有用心的一个重要部分。比如连续5张的“老太太”系列,根据作品焦点的挪移,不同细节刻画的设置,模拟着观看者的视线在画面上的移动。画面的题材意义的解读被几乎降至为“零”,观众被艺术家强迫性的控制,能够观看的只有“绘画语言”自身在画面上的表演。艺术家对于“看”这个问题重新给予一个框架性的思考,和规定性的路线,这使我们已经习惯了的对“图像”的社会学、文学性和象征意义上的解读系统失灵,重新回到“观看什么”的问题上来。王兴伟的重复罗列的画面不同于李青“找不同”的细节上的差别,而是提示出光线、色彩、笔触、造型、大尺幅小尺寸等绘画基本语言元素上的区别,进而提出“什么是绘画”,“绘画的功能是什么”的问题。这5张作品,也不是传统意义上的通过图像的设置来传达观念的作品,作品本身就是一组观念的表达。

李大方《张洪波》2009 混合媒体装置(油画,纸台面,人物雕塑,着色盒子和椅子,绘色地板和墙面,灯)

李大方:情节的错位

2003年李大方的画室还在鲁美侧面的小区中,房子很大也很冷,冬天没有暖气,需要自己升炉子,呼吸都会带着粉尘。他就是在这里展开他的想象性的叙述。光线昏暗的画室里堆积着很多作品,很快,它们被运到北京。作为北京双年展外围展一个很重要的绘画个展《凶险》,以它的数量质量和悬疑线索叙事的方式,引人注目,招牌式的无来由字幕的画面书写方式在这一时期被时有模仿。从02年开始,半块发污的空白相纸,DVD字幕,明信片,打印失败的草稿,裁切线,如同个人LOGO,被逐一使用。在08年,边框如同装置一般,被处理成巨大的超出正常尺寸的宽厚,或者木质梯子的底座延伸,如同画面内的神秘物之一。最近的作品又发展随着内容出随意拼加,延伸,组合的不规则画面。它们在边缘处都暴露了一点——这一切并非现实,只是图像。

05年在李大方完成在北京的第二个个展“光天化日”之后,被同时代理艾未未的麦勒画廊代理并推广。这时李大方连续性的用“画中画”的方式编造了一个纠缠时间和扭曲空间的互相映衬的镜像迷宫,制造出了引人陷入悬疑和深思的半神话的叙述。这些场景经常是:白茫茫的废墟和瓦砾堆积的大片的荒地(成为贾樟柯《三峡好人》中的基本意像);杂草、铁道、围栏、铁皮档板、光秃或茂盛的白杨树林;平淡无奇的小区和最常见的城市的日常景观。与此向脱离的是:花哨而无用的机械体、巨大的水泥块、到处乱窜的烟囱、崇高而绚丽水塔、类似纪念物的堤坝、装饰性的梯子、无来由的坑、华丽而无用的彩色木块,如同一件超现实装置一般自然而别扭的存在于画面之中。背面弯腰的男人,打扮艳俗的男女也会带有情节性的反复出现。他在这里展示的是一个真正意义上的普通人的生活,主角除了了人物之外,还有废墟、工厂、森林,他们不是作为背景而存在,而是作为一个整体,一种平淡、安静、自然的生存方式。他说:“作品里的世界是一个独立的世界,周围的环境变了,那个世界也变了,和梯子之类的器物结合后有被欣赏的意味。”他认为“绘画是恨某种发光的东西”,表现了他想救赎被忽视的最普通的农民和工人经验,比如他在巴塞尔艺术无极限中的《张洪波》、《富民牌挂面》、《袜子》等作品,如同一张照片一样呈现了直白平庸的现象所具备的“在场性”,同时用将一个他所发明的故事和具有象征性的身体姿态嵌入其中,让生存经验本然并激烈的存在。他认为:“假设艺术是被形容成具有某种意义的,小的,具体的,对个人而言有实际用处,对他人而言无用,或用处不大,或无法理解的存在形态。”他用带有浪漫的抒情性的绘画否定了历史的多样性和多元生活的价值,他把生存经验的现象作为存在奥秘的体现,这种朴素的错位的叙述则成为他的另一种对真实的讲述的方式。

他的作品中以“废墟”为代表的被孤立、忽视和抛弃的世界成为重要的场景因素,在北方城乡结合部的混合着并不诗意的自然,与并不精致的人工景观本身就是一种生存的现象学。画面中始终贯穿着与此相异的另一条叙事性线索。现实被更加低调地再现为冰冷、粗糙和毫无意义的日常景观,而莫名其妙的异物和错位的人物形象的进入,形成了一种互相排斥、互相覆盖的关系。他借用经典的现实主义手法呈现细节,用情绪撩拨人类共同的内心抒情性的底层生活经验,用图像与中国现场一一对照。但情节安排中的荒谬感,却赋予任何一种物象以值得怀疑的意义。他用一种或多或少的带有煽动性的情感,从同时共存的通融的感染力裹挟着观者跌落到瞬间现象的歧义之中,引发起激昂的感慨和不连续的解读或误读。而他自己则更深的隐蔽在文本内部,沉浸于一个人制造幻象符号的错位快感和语言无限性的游戏。

李大方《小夏的背包》2009-2010

秦琦《三个篮球筐》 2009

秦琦:移动的靶心

在2002年早期,秦琦在港台低俗娱乐连续剧的无厘头剧情的趣味中,寻找到了宣泄快感的出口。画面依然以一种完整的叙事性描述为主,充满一种幽默诙谐表演性暴力的快感。其中“个人形象”一个穿着肥大的男式蓝印花内裤和灰蓝色夹克。一头栽进床下的颜色花哨的铁痰盂中去。用一个痰盂和身体的偶然碰撞的连接,获得自轻自贱的放肆快感,这一意象后来也被王兴伟的“无题”(痰盂儿)所引用。这种突然的遭遇,可以视为秦琦日后不断发展的一个基本手法,比如“自行车”的车把上安装一个塑料假发女头像或罩着雨衣,插满油画笔的仙人掌,筷子穿过的白色萝卜,分别盖在脸上和身上的两顶黄帽子等,形成一个日常合理语境中发生的,怪异、错乱的语义和形象上的关系,同时又形成一种类似短暂雕塑的新的视觉形式。当这些荒谬的效果与逻辑结合在一起,就组合成一个难以描述的世界,一个卡夫卡的世界,寓言的世界。秦琦在画面里讲述了一个有一个怪诞的场景,他所表达的既无所谓正确,也无所谓错误,意义只是一个似乎需要预先设置的靶心而已,是一个符号学上的需要。这是一个似是而非的寓言的世界,寓言的箭在没有落地之前具有无限的可能性,靶心无止境的漂移,谁也无法把“寓意如何”道尽。我在06年的旧文中曾经谈到:

“秦琦画面的怪异力量从不隐藏在任何奇异的魔怪之中,他把一些日常熟悉的却极端不相干的东西突然接近,制造出令人困窘和尴尬的场面。他试图找到了一个共同混合的场域,使鞍马与希腊众神像、仙鹤与杨杰的电话号码、空泳池与鲜橙多,能够获得一种协同关系和并置的合理性解释。他为这些只有在语言上能够相遇的东西,打开了一个不可思“意”的空间。当他为这些词的奇异性连接展现,做层层铺垫,煞费苦心的时候,也无意间成为现实的表象。中国的城郊结合部、街道、公园,这一切如同巨大的盆景,再度提供了最糟糕的无序,这些不合适的事物被如此合理地停放、排列和安置。这是一个物品堆积的密集之地,时间、历史被抽空之后的虚无之地,No-place ——一块现实之中的‘非地’。”

秦琦的对一个事物表象的挖掘,经常会从符号的能指和所指层面的断裂处来实验其可能性。“纸”系列,“椅子”系列,“砖头”系列,“仙鹤“系列,“自行车”系列,“雕塑”系列,“厨师”系列,“西藏”系列等,将题材有可能具有的“词与物”之间的缝隙被不断扩大。如果把“词”作为表像的话,“物”就是表象所代表的事物。比如当“椅子”作为一个已经被做好的具有一定功能性的物质的表象,却在不同的语境环境中裂变为不同的功能物,成为具有某种观念的指向,产生新的意义,比如警示牌、靶子、救生圈、茶几、路标等。秦琦首先分离了绘画与图像所指称的物象的关系,人为的造成“词”与“物”的分离,表象的功能发生转移,产生了新的关系。在古典写实主义绘画中,表像是最在最显著位置的,又同时又最不引人注意,表像被遮蔽在它所代表的事物背后,表达思想如同表达自身。在“篮球筐”中,绘画脱离了表像,彰显其自身。三个篮球框架以“品”字形排列,首先取消使用上的功能性,一个投影抹平了空间上差别,产生了物象的悖论,使画面从绘画所营造的空间三维的幻觉回到了二维平面的事实本身。这个空间置换的手法也在秦琦的其他作品中经常出现。幻觉空间的错觉悖论,条纹或斑点物品的类似衔接与转义,将欧洲艺术史中的古典姿势与日常厨房大妈连接,都给视觉形象拓展出更大的语义空间。

秦琦从早期的相对写实的风格,转变为更多的从印象派早期吸收尚未形成风格时的表现和古典相结合的绘画风格,从而保持那种正在生长的不确定的状态所生成的开放性语言。勾边,纯色和巴洛克风格被响亮而且饱满的结合在一起。如何使一笔颜色有质量的呈现,成为了作品恰到好处的完整的一部分。对这种古典的画面上的经营的斟酌,无疑使他的作品更具视觉上的诱惑力。

秦琦 大妈 布面油画 2010

在以上三人每个人的个案都值得伴着时间和创作的发展,不断的深入的跟踪和考察。他们的作品不但代表东北当代艺术创作的最高水平,也以迥然不同的面貌特立独行的出现在当下中国当代艺术的现状中。这些作品的图像往往不能作为形象自身所携带意义作为解码,形象的意义被挪移。形象不再仅仅作为符号交流的手段,或者有待破译的密码,这样只会简化复杂作品的歧义和丰富之处,不如把他们看成是一种思维方式的展现,一个个人化的逻辑体系的建构,或者习惯性口语。表象最后成为介于感知和思维之间的桥梁,艺术家利用可以感知的形象制造出一段思维迷宫或符号的谜语,使得形象的表现性行为不可被呈现,形象自身原有的符号逻辑土崩瓦解,从而颠覆观看绘画作品的知识结构中的习惯性定式,以错综复杂的迥异元素之间的符合各自逻辑的组合关系,使观看者的思维陷入吊诡之中。

也许中国当代艺术的绘画实验探索,就如同一条长长的山洞。另一种结局是:那个人再也没有回来,他从此生活在光天化日之中。但是,洞里同样没有人知道。

(《艺术当代》东北艺术专辑)

让他恨我好了,怕得罪人还写什么文章呀?文章本不为讨好,反倒也无所谓的。

不管他搬到哪儿,他的画我若不喜欢的话,也会随时倒戈的。不过目前这一段,我估计问题不大。