宋庄美术馆展览作品征集

发起人:caoyingcycy 回复数:2

浏览数:2404

最后更新:2009/11/30 11:41:00 by guest

e-flux 杂志中文摘选 之11月号

穿过理性主义的面纱

Across the Rationalist Veil

文/Text 安塞尔姆•法兰克 Anselm Franke

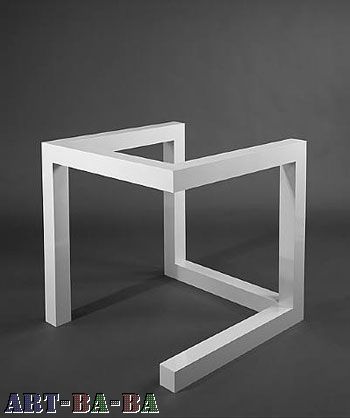

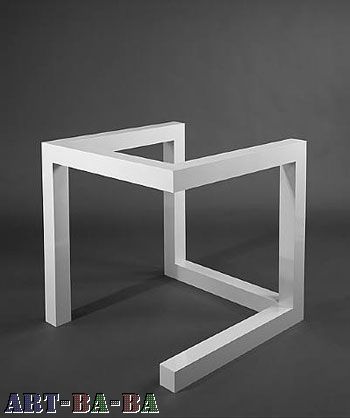

《为完成的敞开的立方体》,Sol Lewitt, 1974年;铝

近来的许多艺术作品无疑正在向人类学靠拢,类似反人种学或者新人种学。这些作品采取了人类学的社会调查方式,采用纪实技巧或借用行纪(travelogue) 风格来进行艺术创作。从另一方面讲,人类学现已深深的植入了反映在当代“政治”领域中的有关学科根源的争论中。这些争论涉及政治学、伦理学(包括社会规范和个人规范)和图像策略等。这些争论是由在阿富汗的“人类地域”研究员之死引发的,这些研究员与美国的军队一起深入阿富汗,以帮助美方的决策者了解当地的风俗及代码。1。这些学者声称并没有把人类学军事化,而只将暴力形式人类学化。这群实践者侵蚀了过去在概念上处于恰当位置的边界,并重新赋予这一学科以殖民的根基——这些争论才被提上学术讨论的日程。

首先是一系列关于当代人类学及当代艺术实践间交汇的文章,也就是说,无论是他们对领土的边界,认识论的边界或观念的边界的关心都只是问题的一个方面。这其中也包括对协作问题,知识生产(或运用)形式的缠绕问题的关心。诚然,许多艺术作品挪用了人类学的元素,一边着力于考证这一学科的历史,一边又设想这一学科所带有的问题。另一方面 ,正如人类学家海尔•福斯特(Hal Foster)之前所观察到的,艺术家除了懂得如何运用美学策略之外,还具备跨学科进行创作的能力2,所以人类学家常常向艺术家投以某种嫉妒的眼光。但福斯特的评论仍然带有自我/他者二元对立的具象逻辑,因此他更加关心的是身份认同的问题,以及要么“太远”,要么“太近”的距离问题。由于许多讨论仍然被限定在这些参数中,它们忽略了某种审美越界的历史性本质,也就是,现代边界建立的方式,这些边界通过图像的使用被跨越以及这些边界在艺术策略中各自的位置,然而,是哪些边界呢?越界又是如何对边界产生影响的?尤其是对艺术而言,这些问题中的一些是需要得到迫切解答的,以至于我们已经意识到了“政治性的介入”(politically engaged)。政治边界的越界很大程度上被视为是一种否定形式,这种否定形式能够有效的形成一种对抗的阵势。这些越界的方法可以被称为是“辩证的”,因为这种辩证激活了那些在包含与排除的强权下被拒绝接纳的东西。但是这种激活必须把那些使得排除合法化的表现作为自己首要的目标。

辩证的方法有两个常见的问题:其一,当某物被排除时,批评通常会有所保留,或者甚至承认这种排除,承认那些原始法律或边界建筑其上的范式;其二,策略只应用于建筑在二分法之上的边界(例如语言学的二进制)。这种二分法至少是理论性对称的,它由一种合法的,以至于可以在那些事实上不对称的规则中被以政治的手法宣扬的权利系统所构成。(The other problem is that the strategy applies only to borders modeled on dichotomies [such as linguistic binaries] that are at least theoretically symmetrical, constituted by a de jure symmetry that can therefore be politically claimed where a de facto asymmetry rules)这也同样适用于现代规训政权(modern disciplinary regime)的边界 ,例如民族国家及其机构,或者社会性别的分野,就不一一举例了。然而,这些存在于“控制的社会”中的“可调节的”(modulated)边界招致了不同的挑战,不仅因为其有效地吸纳了多重性,还因为它们本身扩散性的、游移不定的性质,并且它们自身是易违规的,于是“可调节的”边界提出了一个挑战——通过将表述的静态逻辑转移到动态性的(the dynamic)和述行性(the performative)上来,从而调动起图像的力量。3

《Xitle及幽灵》,Jimmie Durham,2007年;汽车上的火山岩石,200 x350 x160厘米

戏法

建筑于理论性对称的二分法之上的边界以及可“可调节的”边界,对于两种边界运转模式的理解有赖于一种对于二者历史谱系的领会。在过去的几十年中,在众多领域里,有大量针对现代性(modernity)及现代主义(modernism)的批评,这些批评质疑了现代性建筑其上的一种观念的分离,一种构成现代性权威的源头的分离。正如布鲁诺•拉图尔(Bruno Latour)所说,如果我们不再现代,并且尚无能力成为别的什么东西(这一能力也能够赋予艺术现状以特性),这种状态与第一种边界类型的力量被侵蚀有关,这些边界或多或少是根据静态的概念性二分法而建立的。4无论如何,就理性被赋予的力量的技术而言,这些二分法的“理性”对现代性的自我理解的要求非常严格,而其总是有着虚构的一面,其中,第一种边界的管制模式总是和第二种模式紧密相连。边界问题与到原始分离问题紧密相关——任何理性二分法的都需要建立在原始分离之上——基于被原始分离排除在外之物的自相矛盾的集合,合理化若要完成辩证的变形或者适当的翻转,则必须戴上一个神奇的戏法的面纱。

“排外原则”(exception)是在政治讨论的语境中相当普遍的问题。5然而,与主权问题相比,“戏法”更能引起我的兴趣,因为在美学越界与构建现代边界空间的过程中,“戏法”所扮演的角色拥有潜在意义最为深远的影响。我在这里想要讨论的,正是隐藏在“理性主义面纱”之下的戏法。众所周知,任何戏法都有赖于与观众形成的共谋关系;构成了这种共谋关系的正是这张“理性主义的面纱”,它作为当代权力的理性的信仰,构成了共谋的当代迷思。理性作为现代(the moderns)的援助力量,提供了一种自我实现的预言能力,作为一个不超越任何理性或者非理性限制的必需品。可能是因为“理性主义的面纱”的过剩构成连续性的形式,这一形式将当下捆绑在现代的过去,导致了我们不再现代,也还而且尚未成为其他,

以下,我会涉及到几位人类学家的理论,包括迈克尔•陶西格(Michael Taussig)、乔纳斯•费边(Johannes Fabian),还有后来的布鲁诺•拉图尔,通过他们的工作来探寻有关的主张和论点。尤其是因为他们所采用的对待现代性的特殊方式,与他们自身所处的学术背景、帝国主义和殖民遗绪之间产生博弈,同时还与他们关注概念性的二分法是如何成为实际界限而发生抵抗,因此,他们的观点显得更加有益。他们的工作直接或者间接的通过不同方式触及到美学的问题,甚至还包括几乎还不被承认的美学领域。正如布鲁诺•拉图尔的著作所阐述的,尤其对似非而是的颠覆来说,在当代边界地形学的领域里,关于美学策略的历史地域的讨论获得了广大的空间。

无论如何,我希望“理性主义的面纱”在庞大的评论机器中,不单只是作为另一种姿态,或是作为真正非理性的理性解蔽体,或者反对现代理性的非理性的汇合。重点是在现代的基本原理范围内,通过检验现代原理的两个方面来探寻历史的不同层面——解放的承诺意味着理性战胜迷信和宗教暴力的“非理性”——首先是检验如何把它所招致的非理性理性化,然后是检验在不危害到理性秩序的条件下从理性研究中去除掉的产物,实际上理性秩序正是以这个产物为依赖的。这一观点明确的将接班者和替代物置于明确的、甚至矛盾的种类之间。特殊的当代实践旨在创造延续性,融合了系统知识、信仰和想象的力量,“理性主义者面纱”则为这些目标的实现提供了特定的场所。

目前,艺术发展出与复杂问题群相对(vis-à-vis)的政治意识,这种意识一直与其在界限逻辑中所处的地位及参与进行搏斗。例如,现代艺术以多样的方式解决了理性与非理性之间的界限问题;通过否定、断言和辩证性的揭示,现代艺术参与到构建理性与非理性的基本观念中。与表面上鼓吹的理性一道(例如打破现代建筑的偶像崇拜),在艺术领域相应的动员了有关非理性主义的运动的产生,例如浪漫主义、表现主义、达达主义、超现实主义、原始主义和原生艺术。尽管表面上是如此(Appearances notwithstanding),现代艺术根据自身明确的目的,接受了理性,并且根据进一步的调查,还揭示了“理性的”本质的内核。以莎林德•克劳斯(Rosalind Krauss)的著作《光学潜意识》(The Optical Unconscious)作为一例,它为崇高的现代主义提供了充分的支持。6近期的展览和批评常常与索•丽莱维特(Sol LeWitt)的说法不谋而合:“观念艺术家不是理性主义者,而是神秘主义者”。她提出了理性与非理性之间可能产生的和解,这一观念表面上吸引了当代艺术家,尤其对致力于更新在费解与玄妙的作品上的兴趣的艺术家而言,通过和解所形成的形式的漏洞,仍然可以不需求助于主观神话而保持非常正式的和谐。

原始主义

1984年,MoMA举办了“20世纪原始主义艺术”展(‘Primitivism’ in 20th Century Art”),展览引发了一场有关“原始主义”的经典的,对近代艺术史产生了强烈冲击的批评的争论。之所以它的影响力值得被再次提起,全然是因为展览本身超越了评论,而闪耀出自己的光芒。这一争论的影响预告了1989年在蓬皮杜艺术中心举办的展览“大地魔术师”(Magiciens de la Terre),自此,评论获得更新,变得愈加尖锐,即便第十和十一届卡塞尔文献展都没有机会进入这些评论的讨论范围。1984年的争论围绕着“20世纪艺术的原始主义”所呈现的“原始”的类型展开,正如牢牢投影在殖民的他者的固定空间和时间限制的外围空间的西方幻象和主流话语。因为该展览发生在一个特殊时期,因此这个类型不能再无争议的存在。在这之前的十年,从想像性的反对,即对现代性体系的理论性攻击开始,艺术如意料之中那样不断发展。已经声名狼籍的二元论已经受到攻击。女性主义、酷儿研究、后殖民理论等等其他,都将注意力集中到这些二元论(通常是源于语言学)如何造成一个限制了边界的政权。无论是孩子、疯子、“原始”、殖民的他者,女性或者是同性恋,由边界政治和权威机构在每件事务中导向的差异,从根本上都依赖于纪实和随后的将“非理性”的理性化。与“包含被排除之物”的模式相同,被表现出的“原始”都取决于同时把“原始”撕裂和反锁的,为“他者”提供了一个固定范围的辩证法。

蕾切尔•摩尔(Rachel Moore)把电影视为一场现代魔术表演,为了区分在不同层面上与现代边界地形学相符合的原始主义,7她把原始主义分为三种不同的类别:第一种原始主义作为缺乏教化的中立符号,最终在现代艺术家的手中成为一种“缺乏艺术之物”。第二种是把原始主义当作一种人工制品来使用,或者从非西方的“本土”居民手中挪用的形式。第三种原始主义是现代性的“压抑”。在这种原始主义中,非理性从其自身发展出理性;尽管如此, 因为它是一种补充的表达,是“取代物”,所以必须保持它的代表性。无论如何,第三种原始主义远远的超越了美学的定义,并且取代了固定的现代界限,其中,对两个基本原理的质疑已经得到初步的解答。野蛮的西方神话表现为自我实现的预言,是被压抑的内容投射到“他者”的“野蛮想像”,这不单是合理的,而且还使得建立在无秩序基础上的秩序成为一种恐惧。这一原始主义在殖民地得到了充分发展,而且殖民地提供了这种原始隔离发生的场地。在这一地域中,理性通过非理性来表现,在系统化的霸道行径所具备的似非而是的纠缠关系里,权力成为促使精神和社会产生隔离的力量,并且它还打着人与法的旗号,使得计划与结果,物与人,恐惧与法律都颠倒了位置。

上述三种原始主义已经成为许多工作和争论的主题,就第三种类型来说,要超越其“投射”的问题已成为历史性的难题。除了简单的辩证法对镜像、自我实现的神话,或者“非理性”的凝视之外,这一限定是根据“辩证的”方式而建立的。因此,许多工作已经开始着手解决了“他者”(otherness)的问题。然而,正是作为现代性的原始隔离和边界范例的地点,如果理性主义边界不再是处于危险境况之下,而是居于非理性之下,那么则需要从美学观点上迅速抓住它。好比今天全球资本主义动荡的边界,殖民地不再可能再被远程操控。它看上去是要将任何象征,任何图像植入它的日常逻辑中,由此来再造一个自身。然而,如果图像在“原生隔离”的场域拥有了特权地位,那么,谁来为历史负责?在当代如同军火库一般的现代形象化描述体系中,这个地区的历史是否存在?因此我建议,要从图像自身寻找对当代的理解和定位,但若要对这一点进行详细叙述,这个领域则需要获得更多的关注。

利奥波德二世的理性主义者面纱

于1901年发生的第一场大众人权运动,作为一个有趣的案例,在今天来看这场运动的话,在范围上它可以被认为是一场遍布全球的运动,它除了占据了大量文字报道外,可作为罪证的影像在工业国家和殖民地区都通过报纸而获得了广泛的传播;因此,照片所纪录的暴行产生了共鸣效应,促使了行动主义的产生,照片头一次获得了如此重要的地位,也正是如此,这次事件以戏剧化的方式鼓动了公众的情绪,建立了现代民主的媒体景观。以下要谈到的是反对利奥波德二世政权的运动,他私人霸占了刚果自由主义国家,这名比利时国王为了榨取刚果的各种自然资源,尤其制造汽车和自行车轮胎的必需品——橡胶,所以利奥波德二世在刚果建立了强制劳动的体制。在1884年臭名昭著的柏林会议上,利奥波德二世登基成为刚果国王,当时刚果国内的死亡人数与这一事件紧密联系在一起,今天大概估计为五百万到三千万之间。

反对利奥波德二世的运动在安特卫普的港口开始,由一名叫爱德华•莫里尔(Edward Morel)的英国书记员发起,他通过比利时的交易纪录确证了奥波德二世对刚果实行了奴隶制。莫里尔发起的这一反对奴隶制的运动随即成功扩大到很大的范围,他从交易纪录中的判断由英国大使罗杰•凯斯门特(Roger Casement)所证实。英国十分反对利奥波德二世的垄断贸易,于是英国国会派凯斯门特到刚果考察及评价刚果的人权状况;1904年,凯思门特不知疲倦地游说,揭露比利时刚果(Belgian Congo) 当地工人的被虐待状况,《凯斯门特报告》(Casement Report)同公众的强烈抗议和请愿书一道,于1904年被呈交给英国国会,并且,成为刚果在之后四年成为英国的“正常”殖民地的有力工具,接下来便如你所想的一样。

在阐明了由“理性主义者面纱”所建立的邪恶的辩证法后,有三个原因使得利奥波德二世和刚果改革联合会的行动主义引起了人们的特殊兴趣。第一个原因在于利奥波德二世自己所设定的欺骗的假象,这一假象系统性逐渐的腐坏, 直到凯思门特报告的提交,企图去揭露这位比利时国王与恐怖政权的合作。国际非洲联合会表面上是一个博爱的联合体,在这个组织的掩盖下,利奥波德二世把自己在刚果实行奴隶制的行为戴上假借文明化的使命的虚伪面具,直到他被驱逐出境。不可否认,利奥波德二世是一名富有天赋的公共关系专家。艾登•霍斯查尔德(Adam Hochschild)于1998年出版的著作《伟大的遗忘》( Great Forgetting )关注了自刚果成为“正常的”殖民地后所发生的暴行事件,他在书里叙述到,种种迹象表明,没有一个记者、外交官,甚至是这名国王的对手在这一殖民行径中扮演国王的听众的角色,和他串通一气,一同戴上欺骗和谎言的面具。8而这个面具得以成功只是因为它从理论上符合了当时的实践和信仰;而它最大的丑闻在于它是私人恐怖主义和为了赚取私人的,而非国家的利益,在今天来看,它是理由和合理性的非私人的担保。

利奥波德事件给我们上的第二课是关于美学的结果和对“面纱”的回应,及其历史的反响。凯斯门特在1906年被派遣到哥伦比亚考察普图马约(Putumayo)的人权状况的地区,人类学家迈克尔•陶西格在其声名大震的著作《萨满主义,殖民主义和野人:恐怖和治疗研究》 (Shamanism, Colonialism and the Wild Man: A Study in Terror and Healing )中研究了恐怖行为的经济状况,以及被殖民的普图马约地区的“死亡空间”。凯斯门特考察该地区之后同样提交了与橡胶经济相关联的暴行的报告。9这一“文明”的命令引发了英国橡胶巨头向普图马约的原始迁移,自此之后,这个地区即是被陶西格形容为被秩序幕布所掩盖的社会,而在幕布之下的混乱程度远比之前任何情况都要严重——折磨所具有的某些不确定性哺育了这鼓残暴力量的运作,而这鼓横冲直撞的力量便存在于死亡空间所处的这片陆地——强大的狂热的困境就隐藏在秩序的表象之下,可是如果去除这个表象,秩序更加不复存在。10

陶西格号召我们了解这一快速获得的霸权,它是少量的白色基督徒(white christians)通过对恐惧进行全面思考(thinking-through-terror )从而越过“非种族主义”,也就是穿过“死亡空间,即是由印度人、非洲人以及白人所诞下的新世界”11。 陶西格激发了詹姆斯•克利福德(James Clifford)的著名论断——“人种史学的超现实主义”——的另一方面,也就是“死亡空间”的社会的想像力所具备的长期历史和丰富的文化内涵,在它的西方宗谱学中,消极态度的空间被烙印了地下世界和恶魔的标签,改革及蜕变的空间也是一样,后者成为了陶西格关于治愈(healing)研究的起点,因为它激活了死亡空间中辩证法的形象化的表述。12

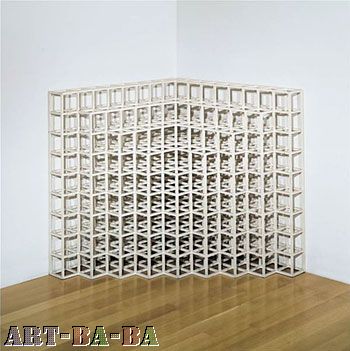

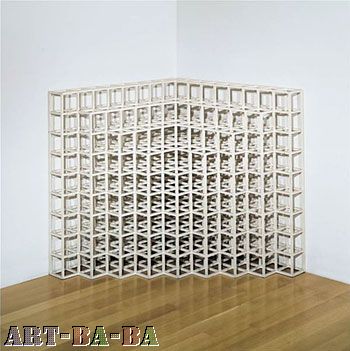

《九个模块之上的结构》,1976;木材

模仿论的交易

刚果之行前,凯斯门特与约瑟夫•康拉德会过面,康拉德那时正忙于他臭名昭著的刚果河汽船之旅,之后以此次旅行为原型创作半纪实体小说《黑暗之心》(Heart of Darkness )。这一深入“殖民无意识”(colonial unconscious)现实的“旅行”——“恐惧!恐惧!”——被陶西格用引用,用来直面解决基本原理中的美学的问题、视野的问题,共谋的问题,表现了规避解释说明的野蛮和非理性的殖民现实。在陶西格笔下,根据凯斯门特自己的报告,凯思门特把自己分裂置于他的反帝国主义观点(基于他的爱尔兰的国籍,也因此在1916年因叛国罪而绞死)以及遵守英国国会所实行的政治经济基本原则的义务之间,如果它是完全由任何意识来组成的话(if there was any sense to be made of it at all.),这一交易的理性主义是理解当地的现状的途径。正如雅克•朗西埃(Jacques Rancière)提出的著名案例,在美学的政治的语境里,简单说来,贵族阶层不具备理解平民在暴动中所要求的内容的能力,直到后人开始用挪用前人的方式进行模仿,就某些地区有限的资源而论,只有在这样才能全部阐释清楚。13

为了清楚的阐明交易中的理性,因为交易在无意识中提出要求、同时也保持了一种虚幻的理性,它模糊了我们对交易可以从自身内部把恐惧从手段转变成结果的方式的理解。这是一种幻想的理性,好比康拉德和凯斯门特早前在刚果所面对的那层“面纱”……康拉德为了使那层“面纱”发挥自己作用,同时也保持理性自身的虚幻特质,从而抛弃了凯斯门特的现实主义实践。14

凯斯门特为了让他的报告能被接受,于是在报告的外层包装了交易的基本原理,否则他所汇报的现实内容则不容易被理解。通过交易的语言,创造了一个政治的舞台,而且殖民的主题获得了自己的“声音”,继而有了一幅“图像”——无论如何,首先是以消除理性的声音为代价。这一面纱在锻造了不可能的选项时创造出一种必需性:因为对于凯斯门特来说,其他选项已经无法使用原本已经成为非理性的语言,并且,英国国会肯定已经对凯斯门特的疯狂表明了态度。

相反的,康拉德拥抱了这一面纱,并且把它由内而外的揭露出来。15陶西格发现其中存在着“包括了缩减与揭示两种作用的诠释学的双重进展——为了实现神话般的颠覆,质疑与揭示的诠释学受到帝国主义这个神话本身的鼓舞。”(the hermeneutics of suspicion and of revelation in an act of mythic subversion inspired by the mythology of imperialism itself.”15)可以肯定的说,《黑暗之心》即使是作为现代主义文学的奠基石,它并没有合理的将边界问题处理好,而是置边界问题于不顾。这也说明了殖民者所扮演的野蛮角色把投射与模仿的经济情况强力的植入殖民地。而这是一个“双重策略”,它把这一纠缠的,结构化的辩证法进行了分类,并且成为了已经建立“他者”和适当的“否定”,现代主义者对现代性的自省是否有超越封闭的“投影”范围之外的能力?是否有构思一个不同的政治舞台的能力?陶西格在赞同康拉德的美学思想和自相矛盾的同时,他也断言,推动了政治上响应的不是康拉德的半记录性的小说,而是凯斯门特的报告。

《赏月的夫妇》,卡斯帕尔•大卫•弗里德里希,1830年—1835年;布面油画,34 × 44厘米

理性帝国主义

另一位很有影响力的人类学家,乔纳斯•费边,也提出了相应通过写作来穿越理性主义这层面纱的理论,同时也试图去解决理性所具有的神话的辩证法。在《思想之外》(Out of Our Minds)一文中,费边分析了西方的开发者的旅行见闻,还有建立在他们之上的人类学田野考察,包括理性的问题是怎样的,尤其是理性的超然态度是如何抵抗世俗经历的,关于这些问题的重读都包含在费边的著作中。16这一神秘的开发者表现出的是一名英雄的形象,而开发者的真面目被“掩藏在懂得克己的传教士的面目之下,这名传教士有着对宗教的热忱和博爱的怜悯之心,以及抱有旅行和冒险的嗜好,伴随着科学的好奇心”17。而开发者还有另一幅形象:大部分开发者具备王婆卖瓜自卖自夸的能力,他们小心翼翼的表达自身。信仰与理性,还有政治命令和经济约束,想来恐怕早已决定了他们将来的遭遇。费边写到,无论如何,只要这一决定被接受,根据上述因素而得出的结论仍然能够被全然预知以及不可避免。

在寻找可与这一神话对抗的写作模式中——这种写作模式有叙述无政府的无理性的状态的能力,描述神话的面具之下所潜藏的狂热与坦率的狂乱景象的能力——这一写作模式的试图寻找不再迷信西方理性的对自我实现的预言能力,他写到:近几年有一被用来对抗自我实现的预言能力的策略,积累了需要持续的对抗能力,以及有写作其相关物的能力。这是一个必要的任务,而且需要将这项任务实行的几率越来越高。而这一努力会起什么作用呢?帝国主义实际比它自己企图表现出来的力量要弱,要么缺乏组织性,要么缺乏理性?即使我们可以指出,在这些开发过程中的遭遇、征服和利用都是欺骗、误称,甚至是盲目,但是也无法撼动西方扩张所利用的基本方法,即基本理性中信仰,因为这是必然的规律。18

在这一语境中,我希望不要把反动的合法化或者解构帝国主义仅仅只作为历史问题。无可争辩的是,历史的诠释——基础理论的清楚表述——对于当下来说具有深远的意义,正是依赖这一语境,这些诠释才能变得明白易懂。这里的首要诉求目标是,通过我们从现代性和帝国主义所继承下来的边界的技术所具有的同时推托和紧急的天性,从而在霸权中构成延续性,并且关注着不可置疑的背景条件和“政治舞台”的建立。它尤其关注的是由政治舞台上标记出的“原始分离”而单独划分出的,在过去建立的它的“外部”的机制。就对抗性分离(separations)——构建起一个由西方现代性的内部来决定的舞台——来说,“条件的积累”(accumulation of evidence)肯定是一个成功的策略;然而,如果正如政治边界危若累卵的境况,与边境纠缠的经济情形相周旋所需要的多样策略是必须的。正是因为“批评” 本身就作为一项现代实践,它的内部结构呈现出的辩证的纠缠的状况, 并且批评进入了我们在当下经常需要面对的、令人哀痛的危机,它与支持批评的力量共同合谋,依据的是对违反边界行为实行确认,而不是毁灭边界的规则。倒不如从对认识现代批评中“外部”的概念出发,“外部”只是一个借口和一场幻觉, 而不是得出这里“不再有外部”结论——因此,通过赞同的程度而使之改变,成为只有“内部的”位置——这是通过地区(从根据政治分割而形成的观念分野到实际的杀戮行为)经济状况而获得的外部产物,为当代挑战提供了历史背景。这需要的是另一种光学原理,而不是现代的批评。它需要对恐惧进行思考——正如陶西格在他的研究中所要求的——思考这个已经颠倒的世界。

安塞尔曼•法兰克(Anselm Franke),策展人,作家,工作和生活于布鲁塞尔和柏林。安特卫普当代艺术外城中心的艺术总监;意大利Trentino-Alto Adige举办的Manifesta 7, 2008的联合策展人。2006年前,作为柏林 KW Institute for Contemporary Art的策展人,策划了 Territories. Islands, Camps and Other States of Utopia (2003), Image Archives (2001/2002); The Imaginary Number (2005, 与Hila Peleg共同策展), B-Zone – Becoming Europe and Beyond (2006)等展览,以及合作发起了 No Matter How Bright the Light, the Crossing Occurs At Night (2006)计划。法兰克编辑并出版了多种刊物,并且是 Metropolis M, Piktogram和Cabinet等杂志的撰稿人.

e-flux 杂志 (www.e-flux.com/journal) 是由艺术家Julieta Aranda, Anton Vidokle和Brian Kuan Wood发起的网上当代艺术批评杂志,通过邀请作家,艺术家,思想家选择他们关注的主题进行写作,刻划出今天最值得关注和紧急的议题。从2008年3月开始,《当代艺术与投资》杂志设立"e-flux"专栏发表相关批评文章的中文版,Our Vitamin Blog作为网上媒体同步刊发,每月一期,敬请关注。阅读,思考,写作和行动。

原文注释:

1 See John Stanton, “US Army Human Terrain System in disarray,” Online Journal, August 15, 2008(http://onlinejournal.com/artman/publish/article_3624.shtml); “American Anthropological Association Executive Board Statement on the Human Terrain System Project,” October 31, 2007(http://www.aaanet.org/about/Policies/statements/Human-Terrain-System-Statement.cfm); Elizabeth Redden, “‘American Counterinsurgency’,” Inside Higher Ed, January 29, 2009,(http://www.insidehighered.com/news/2009/01/29/humanterrain).

2 Hal Foster, “The Artist as Ethnographer,” in The Return of the Real: Art and Theory at the End of the Century (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 180.

3 Gilles Deleuze, “Postscript on the Societies of Control,” October 59 (Winter 1992), 3–7.

4 Bruno Latour, We Have Never Been Modern, trans. Catherine Porter (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993), 46.

5 Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History,” in Illuminations: Essay and Reflections, ed. Hannah Arendt, trans. H. Zohn (New York: Schocken Books, 1969)

6 Rosalind Krauss, The Optical Unconscious (Cambridge, MA: The MIT Press, 1993).

7 Rachel Moore, Savage Theory: Cinema as Modern Magic, p. (Durham, NC: Duke University Press, 1999), 14–16.

8 Adam Hochschild, King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa (New York: Houghton Mifflin, 1998).

9 Michael Taussig, Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing (Chicago: University Of Chicago Press, 1987).

10 Taussig, 4.

11 Taussig, 5.

12 See James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988).

13 Jacques Rancière, Disagreement: Politics and Philosophy, trans. Julie Rose (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), 25.

14 Taussig, 53, 54.

15 Taussig, 10.

16 Johannes Fabian, Out of Our Minds: Reason and Madness in the Exploration of Central Africa (Berkeley: University of California Press, 2000).

17 Fabian, 4.

18 Fabian, 4.

Tags:e-flux评论中文集锦

穿过理性主义的面纱

Across the Rationalist Veil

文/Text 安塞尔姆•法兰克 Anselm Franke

《为完成的敞开的立方体》,Sol Lewitt, 1974年;铝

近来的许多艺术作品无疑正在向人类学靠拢,类似反人种学或者新人种学。这些作品采取了人类学的社会调查方式,采用纪实技巧或借用行纪(travelogue) 风格来进行艺术创作。从另一方面讲,人类学现已深深的植入了反映在当代“政治”领域中的有关学科根源的争论中。这些争论涉及政治学、伦理学(包括社会规范和个人规范)和图像策略等。这些争论是由在阿富汗的“人类地域”研究员之死引发的,这些研究员与美国的军队一起深入阿富汗,以帮助美方的决策者了解当地的风俗及代码。1。这些学者声称并没有把人类学军事化,而只将暴力形式人类学化。这群实践者侵蚀了过去在概念上处于恰当位置的边界,并重新赋予这一学科以殖民的根基——这些争论才被提上学术讨论的日程。

首先是一系列关于当代人类学及当代艺术实践间交汇的文章,也就是说,无论是他们对领土的边界,认识论的边界或观念的边界的关心都只是问题的一个方面。这其中也包括对协作问题,知识生产(或运用)形式的缠绕问题的关心。诚然,许多艺术作品挪用了人类学的元素,一边着力于考证这一学科的历史,一边又设想这一学科所带有的问题。另一方面 ,正如人类学家海尔•福斯特(Hal Foster)之前所观察到的,艺术家除了懂得如何运用美学策略之外,还具备跨学科进行创作的能力2,所以人类学家常常向艺术家投以某种嫉妒的眼光。但福斯特的评论仍然带有自我/他者二元对立的具象逻辑,因此他更加关心的是身份认同的问题,以及要么“太远”,要么“太近”的距离问题。由于许多讨论仍然被限定在这些参数中,它们忽略了某种审美越界的历史性本质,也就是,现代边界建立的方式,这些边界通过图像的使用被跨越以及这些边界在艺术策略中各自的位置,然而,是哪些边界呢?越界又是如何对边界产生影响的?尤其是对艺术而言,这些问题中的一些是需要得到迫切解答的,以至于我们已经意识到了“政治性的介入”(politically engaged)。政治边界的越界很大程度上被视为是一种否定形式,这种否定形式能够有效的形成一种对抗的阵势。这些越界的方法可以被称为是“辩证的”,因为这种辩证激活了那些在包含与排除的强权下被拒绝接纳的东西。但是这种激活必须把那些使得排除合法化的表现作为自己首要的目标。

辩证的方法有两个常见的问题:其一,当某物被排除时,批评通常会有所保留,或者甚至承认这种排除,承认那些原始法律或边界建筑其上的范式;其二,策略只应用于建筑在二分法之上的边界(例如语言学的二进制)。这种二分法至少是理论性对称的,它由一种合法的,以至于可以在那些事实上不对称的规则中被以政治的手法宣扬的权利系统所构成。(The other problem is that the strategy applies only to borders modeled on dichotomies [such as linguistic binaries] that are at least theoretically symmetrical, constituted by a de jure symmetry that can therefore be politically claimed where a de facto asymmetry rules)这也同样适用于现代规训政权(modern disciplinary regime)的边界 ,例如民族国家及其机构,或者社会性别的分野,就不一一举例了。然而,这些存在于“控制的社会”中的“可调节的”(modulated)边界招致了不同的挑战,不仅因为其有效地吸纳了多重性,还因为它们本身扩散性的、游移不定的性质,并且它们自身是易违规的,于是“可调节的”边界提出了一个挑战——通过将表述的静态逻辑转移到动态性的(the dynamic)和述行性(the performative)上来,从而调动起图像的力量。3

《Xitle及幽灵》,Jimmie Durham,2007年;汽车上的火山岩石,200 x350 x160厘米

戏法

建筑于理论性对称的二分法之上的边界以及可“可调节的”边界,对于两种边界运转模式的理解有赖于一种对于二者历史谱系的领会。在过去的几十年中,在众多领域里,有大量针对现代性(modernity)及现代主义(modernism)的批评,这些批评质疑了现代性建筑其上的一种观念的分离,一种构成现代性权威的源头的分离。正如布鲁诺•拉图尔(Bruno Latour)所说,如果我们不再现代,并且尚无能力成为别的什么东西(这一能力也能够赋予艺术现状以特性),这种状态与第一种边界类型的力量被侵蚀有关,这些边界或多或少是根据静态的概念性二分法而建立的。4无论如何,就理性被赋予的力量的技术而言,这些二分法的“理性”对现代性的自我理解的要求非常严格,而其总是有着虚构的一面,其中,第一种边界的管制模式总是和第二种模式紧密相连。边界问题与到原始分离问题紧密相关——任何理性二分法的都需要建立在原始分离之上——基于被原始分离排除在外之物的自相矛盾的集合,合理化若要完成辩证的变形或者适当的翻转,则必须戴上一个神奇的戏法的面纱。

“排外原则”(exception)是在政治讨论的语境中相当普遍的问题。5然而,与主权问题相比,“戏法”更能引起我的兴趣,因为在美学越界与构建现代边界空间的过程中,“戏法”所扮演的角色拥有潜在意义最为深远的影响。我在这里想要讨论的,正是隐藏在“理性主义面纱”之下的戏法。众所周知,任何戏法都有赖于与观众形成的共谋关系;构成了这种共谋关系的正是这张“理性主义的面纱”,它作为当代权力的理性的信仰,构成了共谋的当代迷思。理性作为现代(the moderns)的援助力量,提供了一种自我实现的预言能力,作为一个不超越任何理性或者非理性限制的必需品。可能是因为“理性主义的面纱”的过剩构成连续性的形式,这一形式将当下捆绑在现代的过去,导致了我们不再现代,也还而且尚未成为其他,

以下,我会涉及到几位人类学家的理论,包括迈克尔•陶西格(Michael Taussig)、乔纳斯•费边(Johannes Fabian),还有后来的布鲁诺•拉图尔,通过他们的工作来探寻有关的主张和论点。尤其是因为他们所采用的对待现代性的特殊方式,与他们自身所处的学术背景、帝国主义和殖民遗绪之间产生博弈,同时还与他们关注概念性的二分法是如何成为实际界限而发生抵抗,因此,他们的观点显得更加有益。他们的工作直接或者间接的通过不同方式触及到美学的问题,甚至还包括几乎还不被承认的美学领域。正如布鲁诺•拉图尔的著作所阐述的,尤其对似非而是的颠覆来说,在当代边界地形学的领域里,关于美学策略的历史地域的讨论获得了广大的空间。

无论如何,我希望“理性主义的面纱”在庞大的评论机器中,不单只是作为另一种姿态,或是作为真正非理性的理性解蔽体,或者反对现代理性的非理性的汇合。重点是在现代的基本原理范围内,通过检验现代原理的两个方面来探寻历史的不同层面——解放的承诺意味着理性战胜迷信和宗教暴力的“非理性”——首先是检验如何把它所招致的非理性理性化,然后是检验在不危害到理性秩序的条件下从理性研究中去除掉的产物,实际上理性秩序正是以这个产物为依赖的。这一观点明确的将接班者和替代物置于明确的、甚至矛盾的种类之间。特殊的当代实践旨在创造延续性,融合了系统知识、信仰和想象的力量,“理性主义者面纱”则为这些目标的实现提供了特定的场所。

目前,艺术发展出与复杂问题群相对(vis-à-vis)的政治意识,这种意识一直与其在界限逻辑中所处的地位及参与进行搏斗。例如,现代艺术以多样的方式解决了理性与非理性之间的界限问题;通过否定、断言和辩证性的揭示,现代艺术参与到构建理性与非理性的基本观念中。与表面上鼓吹的理性一道(例如打破现代建筑的偶像崇拜),在艺术领域相应的动员了有关非理性主义的运动的产生,例如浪漫主义、表现主义、达达主义、超现实主义、原始主义和原生艺术。尽管表面上是如此(Appearances notwithstanding),现代艺术根据自身明确的目的,接受了理性,并且根据进一步的调查,还揭示了“理性的”本质的内核。以莎林德•克劳斯(Rosalind Krauss)的著作《光学潜意识》(The Optical Unconscious)作为一例,它为崇高的现代主义提供了充分的支持。6近期的展览和批评常常与索•丽莱维特(Sol LeWitt)的说法不谋而合:“观念艺术家不是理性主义者,而是神秘主义者”。她提出了理性与非理性之间可能产生的和解,这一观念表面上吸引了当代艺术家,尤其对致力于更新在费解与玄妙的作品上的兴趣的艺术家而言,通过和解所形成的形式的漏洞,仍然可以不需求助于主观神话而保持非常正式的和谐。

原始主义

1984年,MoMA举办了“20世纪原始主义艺术”展(‘Primitivism’ in 20th Century Art”),展览引发了一场有关“原始主义”的经典的,对近代艺术史产生了强烈冲击的批评的争论。之所以它的影响力值得被再次提起,全然是因为展览本身超越了评论,而闪耀出自己的光芒。这一争论的影响预告了1989年在蓬皮杜艺术中心举办的展览“大地魔术师”(Magiciens de la Terre),自此,评论获得更新,变得愈加尖锐,即便第十和十一届卡塞尔文献展都没有机会进入这些评论的讨论范围。1984年的争论围绕着“20世纪艺术的原始主义”所呈现的“原始”的类型展开,正如牢牢投影在殖民的他者的固定空间和时间限制的外围空间的西方幻象和主流话语。因为该展览发生在一个特殊时期,因此这个类型不能再无争议的存在。在这之前的十年,从想像性的反对,即对现代性体系的理论性攻击开始,艺术如意料之中那样不断发展。已经声名狼籍的二元论已经受到攻击。女性主义、酷儿研究、后殖民理论等等其他,都将注意力集中到这些二元论(通常是源于语言学)如何造成一个限制了边界的政权。无论是孩子、疯子、“原始”、殖民的他者,女性或者是同性恋,由边界政治和权威机构在每件事务中导向的差异,从根本上都依赖于纪实和随后的将“非理性”的理性化。与“包含被排除之物”的模式相同,被表现出的“原始”都取决于同时把“原始”撕裂和反锁的,为“他者”提供了一个固定范围的辩证法。

蕾切尔•摩尔(Rachel Moore)把电影视为一场现代魔术表演,为了区分在不同层面上与现代边界地形学相符合的原始主义,7她把原始主义分为三种不同的类别:第一种原始主义作为缺乏教化的中立符号,最终在现代艺术家的手中成为一种“缺乏艺术之物”。第二种是把原始主义当作一种人工制品来使用,或者从非西方的“本土”居民手中挪用的形式。第三种原始主义是现代性的“压抑”。在这种原始主义中,非理性从其自身发展出理性;尽管如此, 因为它是一种补充的表达,是“取代物”,所以必须保持它的代表性。无论如何,第三种原始主义远远的超越了美学的定义,并且取代了固定的现代界限,其中,对两个基本原理的质疑已经得到初步的解答。野蛮的西方神话表现为自我实现的预言,是被压抑的内容投射到“他者”的“野蛮想像”,这不单是合理的,而且还使得建立在无秩序基础上的秩序成为一种恐惧。这一原始主义在殖民地得到了充分发展,而且殖民地提供了这种原始隔离发生的场地。在这一地域中,理性通过非理性来表现,在系统化的霸道行径所具备的似非而是的纠缠关系里,权力成为促使精神和社会产生隔离的力量,并且它还打着人与法的旗号,使得计划与结果,物与人,恐惧与法律都颠倒了位置。

上述三种原始主义已经成为许多工作和争论的主题,就第三种类型来说,要超越其“投射”的问题已成为历史性的难题。除了简单的辩证法对镜像、自我实现的神话,或者“非理性”的凝视之外,这一限定是根据“辩证的”方式而建立的。因此,许多工作已经开始着手解决了“他者”(otherness)的问题。然而,正是作为现代性的原始隔离和边界范例的地点,如果理性主义边界不再是处于危险境况之下,而是居于非理性之下,那么则需要从美学观点上迅速抓住它。好比今天全球资本主义动荡的边界,殖民地不再可能再被远程操控。它看上去是要将任何象征,任何图像植入它的日常逻辑中,由此来再造一个自身。然而,如果图像在“原生隔离”的场域拥有了特权地位,那么,谁来为历史负责?在当代如同军火库一般的现代形象化描述体系中,这个地区的历史是否存在?因此我建议,要从图像自身寻找对当代的理解和定位,但若要对这一点进行详细叙述,这个领域则需要获得更多的关注。

利奥波德二世的理性主义者面纱

于1901年发生的第一场大众人权运动,作为一个有趣的案例,在今天来看这场运动的话,在范围上它可以被认为是一场遍布全球的运动,它除了占据了大量文字报道外,可作为罪证的影像在工业国家和殖民地区都通过报纸而获得了广泛的传播;因此,照片所纪录的暴行产生了共鸣效应,促使了行动主义的产生,照片头一次获得了如此重要的地位,也正是如此,这次事件以戏剧化的方式鼓动了公众的情绪,建立了现代民主的媒体景观。以下要谈到的是反对利奥波德二世政权的运动,他私人霸占了刚果自由主义国家,这名比利时国王为了榨取刚果的各种自然资源,尤其制造汽车和自行车轮胎的必需品——橡胶,所以利奥波德二世在刚果建立了强制劳动的体制。在1884年臭名昭著的柏林会议上,利奥波德二世登基成为刚果国王,当时刚果国内的死亡人数与这一事件紧密联系在一起,今天大概估计为五百万到三千万之间。

反对利奥波德二世的运动在安特卫普的港口开始,由一名叫爱德华•莫里尔(Edward Morel)的英国书记员发起,他通过比利时的交易纪录确证了奥波德二世对刚果实行了奴隶制。莫里尔发起的这一反对奴隶制的运动随即成功扩大到很大的范围,他从交易纪录中的判断由英国大使罗杰•凯斯门特(Roger Casement)所证实。英国十分反对利奥波德二世的垄断贸易,于是英国国会派凯斯门特到刚果考察及评价刚果的人权状况;1904年,凯思门特不知疲倦地游说,揭露比利时刚果(Belgian Congo) 当地工人的被虐待状况,《凯斯门特报告》(Casement Report)同公众的强烈抗议和请愿书一道,于1904年被呈交给英国国会,并且,成为刚果在之后四年成为英国的“正常”殖民地的有力工具,接下来便如你所想的一样。

在阐明了由“理性主义者面纱”所建立的邪恶的辩证法后,有三个原因使得利奥波德二世和刚果改革联合会的行动主义引起了人们的特殊兴趣。第一个原因在于利奥波德二世自己所设定的欺骗的假象,这一假象系统性逐渐的腐坏, 直到凯思门特报告的提交,企图去揭露这位比利时国王与恐怖政权的合作。国际非洲联合会表面上是一个博爱的联合体,在这个组织的掩盖下,利奥波德二世把自己在刚果实行奴隶制的行为戴上假借文明化的使命的虚伪面具,直到他被驱逐出境。不可否认,利奥波德二世是一名富有天赋的公共关系专家。艾登•霍斯查尔德(Adam Hochschild)于1998年出版的著作《伟大的遗忘》( Great Forgetting )关注了自刚果成为“正常的”殖民地后所发生的暴行事件,他在书里叙述到,种种迹象表明,没有一个记者、外交官,甚至是这名国王的对手在这一殖民行径中扮演国王的听众的角色,和他串通一气,一同戴上欺骗和谎言的面具。8而这个面具得以成功只是因为它从理论上符合了当时的实践和信仰;而它最大的丑闻在于它是私人恐怖主义和为了赚取私人的,而非国家的利益,在今天来看,它是理由和合理性的非私人的担保。

利奥波德事件给我们上的第二课是关于美学的结果和对“面纱”的回应,及其历史的反响。凯斯门特在1906年被派遣到哥伦比亚考察普图马约(Putumayo)的人权状况的地区,人类学家迈克尔•陶西格在其声名大震的著作《萨满主义,殖民主义和野人:恐怖和治疗研究》 (Shamanism, Colonialism and the Wild Man: A Study in Terror and Healing )中研究了恐怖行为的经济状况,以及被殖民的普图马约地区的“死亡空间”。凯斯门特考察该地区之后同样提交了与橡胶经济相关联的暴行的报告。9这一“文明”的命令引发了英国橡胶巨头向普图马约的原始迁移,自此之后,这个地区即是被陶西格形容为被秩序幕布所掩盖的社会,而在幕布之下的混乱程度远比之前任何情况都要严重——折磨所具有的某些不确定性哺育了这鼓残暴力量的运作,而这鼓横冲直撞的力量便存在于死亡空间所处的这片陆地——强大的狂热的困境就隐藏在秩序的表象之下,可是如果去除这个表象,秩序更加不复存在。10

陶西格号召我们了解这一快速获得的霸权,它是少量的白色基督徒(white christians)通过对恐惧进行全面思考(thinking-through-terror )从而越过“非种族主义”,也就是穿过“死亡空间,即是由印度人、非洲人以及白人所诞下的新世界”11。 陶西格激发了詹姆斯•克利福德(James Clifford)的著名论断——“人种史学的超现实主义”——的另一方面,也就是“死亡空间”的社会的想像力所具备的长期历史和丰富的文化内涵,在它的西方宗谱学中,消极态度的空间被烙印了地下世界和恶魔的标签,改革及蜕变的空间也是一样,后者成为了陶西格关于治愈(healing)研究的起点,因为它激活了死亡空间中辩证法的形象化的表述。12

《九个模块之上的结构》,1976;木材

模仿论的交易

刚果之行前,凯斯门特与约瑟夫•康拉德会过面,康拉德那时正忙于他臭名昭著的刚果河汽船之旅,之后以此次旅行为原型创作半纪实体小说《黑暗之心》(Heart of Darkness )。这一深入“殖民无意识”(colonial unconscious)现实的“旅行”——“恐惧!恐惧!”——被陶西格用引用,用来直面解决基本原理中的美学的问题、视野的问题,共谋的问题,表现了规避解释说明的野蛮和非理性的殖民现实。在陶西格笔下,根据凯斯门特自己的报告,凯思门特把自己分裂置于他的反帝国主义观点(基于他的爱尔兰的国籍,也因此在1916年因叛国罪而绞死)以及遵守英国国会所实行的政治经济基本原则的义务之间,如果它是完全由任何意识来组成的话(if there was any sense to be made of it at all.),这一交易的理性主义是理解当地的现状的途径。正如雅克•朗西埃(Jacques Rancière)提出的著名案例,在美学的政治的语境里,简单说来,贵族阶层不具备理解平民在暴动中所要求的内容的能力,直到后人开始用挪用前人的方式进行模仿,就某些地区有限的资源而论,只有在这样才能全部阐释清楚。13

为了清楚的阐明交易中的理性,因为交易在无意识中提出要求、同时也保持了一种虚幻的理性,它模糊了我们对交易可以从自身内部把恐惧从手段转变成结果的方式的理解。这是一种幻想的理性,好比康拉德和凯斯门特早前在刚果所面对的那层“面纱”……康拉德为了使那层“面纱”发挥自己作用,同时也保持理性自身的虚幻特质,从而抛弃了凯斯门特的现实主义实践。14

凯斯门特为了让他的报告能被接受,于是在报告的外层包装了交易的基本原理,否则他所汇报的现实内容则不容易被理解。通过交易的语言,创造了一个政治的舞台,而且殖民的主题获得了自己的“声音”,继而有了一幅“图像”——无论如何,首先是以消除理性的声音为代价。这一面纱在锻造了不可能的选项时创造出一种必需性:因为对于凯斯门特来说,其他选项已经无法使用原本已经成为非理性的语言,并且,英国国会肯定已经对凯斯门特的疯狂表明了态度。

相反的,康拉德拥抱了这一面纱,并且把它由内而外的揭露出来。15陶西格发现其中存在着“包括了缩减与揭示两种作用的诠释学的双重进展——为了实现神话般的颠覆,质疑与揭示的诠释学受到帝国主义这个神话本身的鼓舞。”(the hermeneutics of suspicion and of revelation in an act of mythic subversion inspired by the mythology of imperialism itself.”15)可以肯定的说,《黑暗之心》即使是作为现代主义文学的奠基石,它并没有合理的将边界问题处理好,而是置边界问题于不顾。这也说明了殖民者所扮演的野蛮角色把投射与模仿的经济情况强力的植入殖民地。而这是一个“双重策略”,它把这一纠缠的,结构化的辩证法进行了分类,并且成为了已经建立“他者”和适当的“否定”,现代主义者对现代性的自省是否有超越封闭的“投影”范围之外的能力?是否有构思一个不同的政治舞台的能力?陶西格在赞同康拉德的美学思想和自相矛盾的同时,他也断言,推动了政治上响应的不是康拉德的半记录性的小说,而是凯斯门特的报告。

《赏月的夫妇》,卡斯帕尔•大卫•弗里德里希,1830年—1835年;布面油画,34 × 44厘米

理性帝国主义

另一位很有影响力的人类学家,乔纳斯•费边,也提出了相应通过写作来穿越理性主义这层面纱的理论,同时也试图去解决理性所具有的神话的辩证法。在《思想之外》(Out of Our Minds)一文中,费边分析了西方的开发者的旅行见闻,还有建立在他们之上的人类学田野考察,包括理性的问题是怎样的,尤其是理性的超然态度是如何抵抗世俗经历的,关于这些问题的重读都包含在费边的著作中。16这一神秘的开发者表现出的是一名英雄的形象,而开发者的真面目被“掩藏在懂得克己的传教士的面目之下,这名传教士有着对宗教的热忱和博爱的怜悯之心,以及抱有旅行和冒险的嗜好,伴随着科学的好奇心”17。而开发者还有另一幅形象:大部分开发者具备王婆卖瓜自卖自夸的能力,他们小心翼翼的表达自身。信仰与理性,还有政治命令和经济约束,想来恐怕早已决定了他们将来的遭遇。费边写到,无论如何,只要这一决定被接受,根据上述因素而得出的结论仍然能够被全然预知以及不可避免。

在寻找可与这一神话对抗的写作模式中——这种写作模式有叙述无政府的无理性的状态的能力,描述神话的面具之下所潜藏的狂热与坦率的狂乱景象的能力——这一写作模式的试图寻找不再迷信西方理性的对自我实现的预言能力,他写到:近几年有一被用来对抗自我实现的预言能力的策略,积累了需要持续的对抗能力,以及有写作其相关物的能力。这是一个必要的任务,而且需要将这项任务实行的几率越来越高。而这一努力会起什么作用呢?帝国主义实际比它自己企图表现出来的力量要弱,要么缺乏组织性,要么缺乏理性?即使我们可以指出,在这些开发过程中的遭遇、征服和利用都是欺骗、误称,甚至是盲目,但是也无法撼动西方扩张所利用的基本方法,即基本理性中信仰,因为这是必然的规律。18

在这一语境中,我希望不要把反动的合法化或者解构帝国主义仅仅只作为历史问题。无可争辩的是,历史的诠释——基础理论的清楚表述——对于当下来说具有深远的意义,正是依赖这一语境,这些诠释才能变得明白易懂。这里的首要诉求目标是,通过我们从现代性和帝国主义所继承下来的边界的技术所具有的同时推托和紧急的天性,从而在霸权中构成延续性,并且关注着不可置疑的背景条件和“政治舞台”的建立。它尤其关注的是由政治舞台上标记出的“原始分离”而单独划分出的,在过去建立的它的“外部”的机制。就对抗性分离(separations)——构建起一个由西方现代性的内部来决定的舞台——来说,“条件的积累”(accumulation of evidence)肯定是一个成功的策略;然而,如果正如政治边界危若累卵的境况,与边境纠缠的经济情形相周旋所需要的多样策略是必须的。正是因为“批评” 本身就作为一项现代实践,它的内部结构呈现出的辩证的纠缠的状况, 并且批评进入了我们在当下经常需要面对的、令人哀痛的危机,它与支持批评的力量共同合谋,依据的是对违反边界行为实行确认,而不是毁灭边界的规则。倒不如从对认识现代批评中“外部”的概念出发,“外部”只是一个借口和一场幻觉, 而不是得出这里“不再有外部”结论——因此,通过赞同的程度而使之改变,成为只有“内部的”位置——这是通过地区(从根据政治分割而形成的观念分野到实际的杀戮行为)经济状况而获得的外部产物,为当代挑战提供了历史背景。这需要的是另一种光学原理,而不是现代的批评。它需要对恐惧进行思考——正如陶西格在他的研究中所要求的——思考这个已经颠倒的世界。

安塞尔曼•法兰克(Anselm Franke),策展人,作家,工作和生活于布鲁塞尔和柏林。安特卫普当代艺术外城中心的艺术总监;意大利Trentino-Alto Adige举办的Manifesta 7, 2008的联合策展人。2006年前,作为柏林 KW Institute for Contemporary Art的策展人,策划了 Territories. Islands, Camps and Other States of Utopia (2003), Image Archives (2001/2002); The Imaginary Number (2005, 与Hila Peleg共同策展), B-Zone – Becoming Europe and Beyond (2006)等展览,以及合作发起了 No Matter How Bright the Light, the Crossing Occurs At Night (2006)计划。法兰克编辑并出版了多种刊物,并且是 Metropolis M, Piktogram和Cabinet等杂志的撰稿人.

e-flux 杂志 (www.e-flux.com/journal) 是由艺术家Julieta Aranda, Anton Vidokle和Brian Kuan Wood发起的网上当代艺术批评杂志,通过邀请作家,艺术家,思想家选择他们关注的主题进行写作,刻划出今天最值得关注和紧急的议题。从2008年3月开始,《当代艺术与投资》杂志设立"e-flux"专栏发表相关批评文章的中文版,Our Vitamin Blog作为网上媒体同步刊发,每月一期,敬请关注。阅读,思考,写作和行动。

原文注释:

1 See John Stanton, “US Army Human Terrain System in disarray,” Online Journal, August 15, 2008(http://onlinejournal.com/artman/publish/article_3624.shtml); “American Anthropological Association Executive Board Statement on the Human Terrain System Project,” October 31, 2007(http://www.aaanet.org/about/Policies/statements/Human-Terrain-System-Statement.cfm); Elizabeth Redden, “‘American Counterinsurgency’,” Inside Higher Ed, January 29, 2009,(http://www.insidehighered.com/news/2009/01/29/humanterrain).

2 Hal Foster, “The Artist as Ethnographer,” in The Return of the Real: Art and Theory at the End of the Century (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 180.

3 Gilles Deleuze, “Postscript on the Societies of Control,” October 59 (Winter 1992), 3–7.

4 Bruno Latour, We Have Never Been Modern, trans. Catherine Porter (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993), 46.

5 Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History,” in Illuminations: Essay and Reflections, ed. Hannah Arendt, trans. H. Zohn (New York: Schocken Books, 1969)

6 Rosalind Krauss, The Optical Unconscious (Cambridge, MA: The MIT Press, 1993).

7 Rachel Moore, Savage Theory: Cinema as Modern Magic, p. (Durham, NC: Duke University Press, 1999), 14–16.

8 Adam Hochschild, King Leopold's Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa (New York: Houghton Mifflin, 1998).

9 Michael Taussig, Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing (Chicago: University Of Chicago Press, 1987).

10 Taussig, 4.

11 Taussig, 5.

12 See James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988).

13 Jacques Rancière, Disagreement: Politics and Philosophy, trans. Julie Rose (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), 25.

14 Taussig, 53, 54.

15 Taussig, 10.

16 Johannes Fabian, Out of Our Minds: Reason and Madness in the Exploration of Central Africa (Berkeley: University of California Press, 2000).

17 Fabian, 4.

18 Fabian, 4.

Tags:e-flux评论中文集锦

一头雾水,蒙人的文章!

还是看喜洋洋比较好!其中表述了人类学的无限可能