首先是本次展览的电子邀请函(开幕式当天使用)和展讯资料:

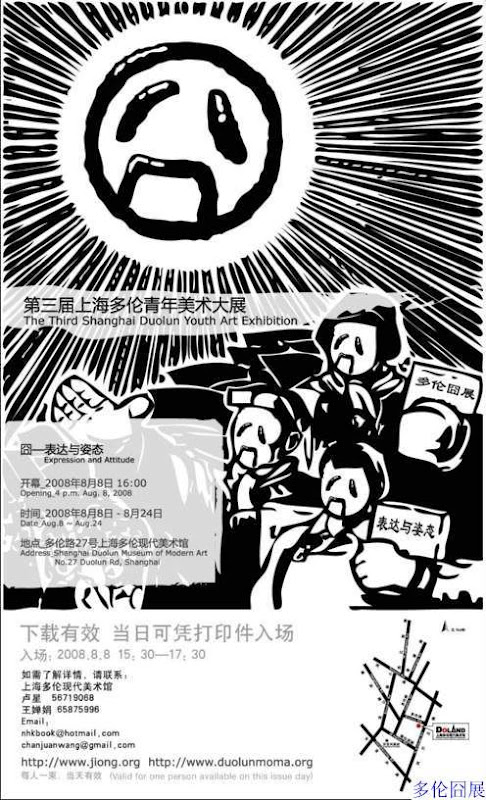

“囧——表达与姿态”

第三届上海多伦青年美术大展

展览名称:第三届上海多伦青年美术大展

展览主题:囧——表达与姿态

主办单位:上海多伦现代美术馆

开幕:2008年8月8日 16:00

时间:2008年8月8日-8月24日

地点:上海多伦现代美术馆(多伦路27号)

策 展 人:卢星

展览总监:杜放

学术主持:杭春晓

展览助理:顾佳君

画册编辑:卢星 吴建儒

英文翻译:周成

媒体推广:卢星 王婵娟

平面设计:沈嘉 一日一囧

工程负责:鲍正源

联系方式:021-56719068 email: nhkbook@hotmail.com

鸣谢:中央美院刘商英、中国美院金阳平、广州美院赵峥嵘、昊诚物流

官方网站:www.duolunmoma.org www.jiong.org

媒体支持:

报纸:解放日报、文汇报、新民晚报、新华社、中国新闻社、新闻晨报、新闻午报、外滩画报、东方早报、青年报、美术报、上海证券报艺术财经、上海商报艺术投资、新民晚报社区版、金报等

电视:上海电视台新闻频道、东方电视台新闻频道、人文艺术频道、生活时尚频道、东方卫视、上海教育台、第一财经频道等

网站:中国网艺术中国、雅昌艺术网、东方视觉网、艺术国际网、美术同盟、今日艺术网、中国艺术品收藏网、博艺网、精拍网、深圳艺术网、真艺术网、艺术与艺术教育网、榕树下、一日一囧等

杂志:艺术当代、hi艺术、画廊、东方艺术财经、艺术世界、当代艺术、艺术财经、艺术地图、美术焦点、艺术与投资、当代艺术新闻、中国艺术市场、画刊、美术、大美术、国家美术、中华美术、中国美术、timeout、城市文化情报、1626、城市漫步上海日文版等

参展艺术家(按拼音排序):

现场:壁虎青年文化(姚子、席红哲、龚文杰、王基宇、王中文)、蔡承良、陈炼、陈志杰、大环艺术公社(杜玉荥、李知遥)、复旦视觉设计小组(杨晨、杨震、刘天力)、高诚、黄德华、何智慧、康世伟、李心沫、刘任、刘婉、陆永磊、缪声远、匿名艺术家临时工作小组(陈皎、高翔、黄淋、李晓静、岂志刚、唐炉生、薛晋亮、阎凯)、秦白、清水惠美、谭振思、田进、王超、王郁洋、徐腾飞、许慧晶、许烨、杨峻岭、一日一囧(莫健俊、黄何)、曾铎、张天军、张湘溪、张颖、张尤亮、赵朔、郑琦、钟嘉玲

方案:窦良羽、关艳丽、黄婉明、李文强、李岩、梁嘉、刘冰、梅捷、任倢、苏仟祥、苏迎春、武晨、吴萌熹、谢二中、肖映河、徐跋聘、徐谦、伊慧、竺斯昀

参展作品:装置艺术、行为艺术、观念艺术、媒体艺术及网络艺术等多元化的当代艺术样式

“囧——表达与姿态”

第三届上海多伦青年美术大展

展览名称:第三届上海多伦青年美术大展

展览主题:囧——表达与姿态

主办单位:上海多伦现代美术馆

开幕:2008年8月8日 16:00

时间:2008年8月8日-8月24日

地点:上海多伦现代美术馆(多伦路27号)

策 展 人:卢星

展览总监:杜放

学术主持:杭春晓

展览助理:顾佳君

画册编辑:卢星 吴建儒

英文翻译:周成

媒体推广:卢星 王婵娟

平面设计:沈嘉 一日一囧

工程负责:鲍正源

联系方式:021-56719068 email: nhkbook@hotmail.com

鸣谢:中央美院刘商英、中国美院金阳平、广州美院赵峥嵘、昊诚物流

官方网站:www.duolunmoma.org www.jiong.org

媒体支持:

报纸:解放日报、文汇报、新民晚报、新华社、中国新闻社、新闻晨报、新闻午报、外滩画报、东方早报、青年报、美术报、上海证券报艺术财经、上海商报艺术投资、新民晚报社区版、金报等

电视:上海电视台新闻频道、东方电视台新闻频道、人文艺术频道、生活时尚频道、东方卫视、上海教育台、第一财经频道等

网站:中国网艺术中国、雅昌艺术网、东方视觉网、艺术国际网、美术同盟、今日艺术网、中国艺术品收藏网、博艺网、精拍网、深圳艺术网、真艺术网、艺术与艺术教育网、榕树下、一日一囧等

杂志:艺术当代、hi艺术、画廊、东方艺术财经、艺术世界、当代艺术、艺术财经、艺术地图、美术焦点、艺术与投资、当代艺术新闻、中国艺术市场、画刊、美术、大美术、国家美术、中华美术、中国美术、timeout、城市文化情报、1626、城市漫步上海日文版等

参展艺术家(按拼音排序):

现场:壁虎青年文化(姚子、席红哲、龚文杰、王基宇、王中文)、蔡承良、陈炼、陈志杰、大环艺术公社(杜玉荥、李知遥)、复旦视觉设计小组(杨晨、杨震、刘天力)、高诚、黄德华、何智慧、康世伟、李心沫、刘任、刘婉、陆永磊、缪声远、匿名艺术家临时工作小组(陈皎、高翔、黄淋、李晓静、岂志刚、唐炉生、薛晋亮、阎凯)、秦白、清水惠美、谭振思、田进、王超、王郁洋、徐腾飞、许慧晶、许烨、杨峻岭、一日一囧(莫健俊、黄何)、曾铎、张天军、张湘溪、张颖、张尤亮、赵朔、郑琦、钟嘉玲

方案:窦良羽、关艳丽、黄婉明、李文强、李岩、梁嘉、刘冰、梅捷、任倢、苏仟祥、苏迎春、武晨、吴萌熹、谢二中、肖映河、徐跋聘、徐谦、伊慧、竺斯昀

参展作品:装置艺术、行为艺术、观念艺术、媒体艺术及网络艺术等多元化的当代艺术样式

[此帖子已被 art88 在 2008-8-11 12:14:44 编辑过]

[此帖子已被 老大 在 2008-8-11 14:02:56 编辑过]

[此帖子已被 art88 在 2008-8-11 22:17:08 编辑过]

2008年8月是上海市迎奥运迎世博的关键时段。上海多伦现代美术馆将成为尝试当代艺术展览模式的试验地,作为一个有中国本土特色名称的青年美术双年展,2004年第一届多伦青年美术大展采取了邀请上海本地知名艺术家以假名方式参加青年展的模式,而第二届的展览通过征集方案的模式邀请全国各地当代艺术家参加,今年的第三届上海多伦青年美术大展举办时间定为2008年8月8-24日,选择跟北京奥运盛事同步举行,参展艺术家以2007年专业艺术院校毕业的艺术家到2009年应届毕业生为主。

本次参展作品采取装置艺术、行为艺术、观念艺术、媒体艺术及网络艺术等多元化的当代艺术样式,上海多伦现代美术馆也将一如既往地支持青年艺术家,支持中国当代艺术,预计将直接吸引数万人次中外艺术爱好者关注,间接影响每年三十万左右的艺术专业院校毕业生和大批自由艺术家。组委会从征集和邀请的数百个参展方案中,最终选出壁虎青年文化、蔡承良、康世伟、李心沫、陆永磊、秦白、王郁洋、徐腾飞、许慧晶、张湘溪、赵朔等35位(组)艺术家的作品参加现场展览,同时,因为场地限制,还有李文强、李岩、任倢、苏迎春、伊慧、竺斯昀等19名艺术家采取了方案参展的形式,本次展览定于8月24日下午3点闭幕,届时将在上海多伦现代美术馆举办中英双语《“囧——表现与姿态”第三届上海多伦青年美术大展作品集》首发式暨城市民谣演出,由上海城市民谣歌手杜文清、白羽和刘四加等参加。

“囧”作为展览主题词,是因为作为古汉字的“象形”生动呈现了这次年轻艺术家展览的主旨:独具姿态的艺术表达。本次展览的艺术家多为毕业前后的学生,他们的作品多具鲜活的创新气质,并试图构建自我价值的表达。虽然他们因为年轻而不是那么为人所重,但他们却努力按照自己的方式进行创作,带着年青人独有的浪漫、激情,充满自信。他们从自身感触寻找价值判断,针对社会、历史以及艺术本体展开作品的逻辑表达,从而具备了一种不同于前者的艺术姿态。

这样的姿态,决定了他们艺术表达上的新颖,并注定会为中国当代艺术的发展增添新的基因。从这个角度上看,他们代表了中国当代艺术的未来。他们的艺术姿态与表达,必将成为一种新的中国元素,成为世界艺术格局中的东方代表。基于此点,在2008中国因奥运而展现新的国家姿态之同时,通过艺术活动呈现中国年轻艺术家的艺术表达与姿态,则将是中国新文化建设的重要内容与途径。

肉很新鲜

“囧——表达与姿态”第三届多伦青年美术大展

参展艺术家信息

姓名 龚文杰 性别 男 年龄 22

联系方式 13772034830(手机)

教育背景 2008年毕业于西安美术学院环境艺术系

展览经历 2008“西安当代艺术十年回顾展”

作品名称 形式 尺寸 创作年代

《新“戏”记》一 油画 200cm*170cm 2008年

《新“戏”记》二 油画 200cm*170cm 2008年

作品阐述

《新“戏”记》作品简介:

一:“离开西方的一年”是一种虚拟的假设,而《新“戏”记》是对这种虚拟的记录。也可说是对《离开西方的一年》的一种记录。

二:相对于北京、上海而言,在西安这种非主流状态下,西安的艺术群体对艺术的重新审视,以一个新视角与新做法来重新剖析艺术(如壁虎青年文化所做的《离开西方的一年》、“非客帝国计划”、“多米诺”等等)。突破了中国自90年代以来一直引领着当代艺术的政治波普、玩世现实主义与艳俗等的一种游戏规则,孕育着一种新的游戏规则的诞生。《新“戏”记》亦是对这种新的游戏规则的一种记录。

三是:本人对艺术抱着一种“搞”的心态,同时也是对艺术的一种游戏心态。因此《新“戏”记》本身也是我个人对艺术的一种游戏心态。

其实这个神话是有艺术家思考在里面的。

姓名: 康世伟

出生日期: 1982.5.1

籍贯:成都。

教育:

2004年毕业于西南民族大学艺术学院造型艺术专业。

2008年毕业于中国美术学院综合造型专业硕士研究生。

个展:

“森林与家”展,上海五五画廊,2006.

“魅力——现象”展, 成都,2003

神话进化论

Myth evolution

“神话进化论”一年前是我的一个策展思路,一年后,它成了我作品的主要支撑理论,我现在的作品以及今后很长一段时间将做的作品,都会是基于这个观念。

首先,在中国古代是没有“神话”这个概念的,它的由来还要归功于梁启超在1903年将myth这个词翻译过来,才有了“神话”这个概念。我们现在暂且不探讨其构词法和历史缘由,先把中国古代的传说全部统归到“神话”中去。综观东西方的神话故事,我有一种深刻的感受,那就是东方神话里的神和人的区分明显,首先神的神通是人遥不可及的,更有所谓的“人神对立”。春秋战国时期文献中就出现了关于描述黄帝辞章,《山海经》和《尸子》中说皇帝呈现出最高神的模样,有四张脸,住在完全与世隔绝的昆仑山。盘古似乎完全属于神灵,没有来历也没有去向,这样飘渺的人物设定从侧面也显示出了东方人思维的一个潜在特征——现实和幻想距离甚远。而西方神话里给神赋予了更多人性化的色彩,甚至有半神半人,半兽半人这样的说法,而且神无论是形态还是性格都更接近于人,有人的喜怒哀乐,人的七情六欲,这就是所谓的“人神交错”现象。这反映了西方文化中西方人思维的一个重要特征——幻想围度的可实现性。以希腊神话为例,希腊神话主要以荷马史诗而保存下来,希腊人将神话视为古史,将它与现实的历史放在一条时间线上,其神话有编定系统,神话人物也有年谱。正因为这样,西方神话的系统性使它有了严密的逻辑性。而在中国,神话主要靠人们的代代口述而流传下来,在叙事的严密性和系统性上自然也就稍逊于西方。人们也只有从《山海经》等书中发现盘古开天地等超自然故事的片段,并将其视为神话。但是,有学者发现,越是远古时代的人物,它们在历史中被记录的越晚,所以被现代学者容易地断定为是“伪造”的古史。这些被“伪造”的古史在东方人眼中被认为是真正的“与现实无关“的神话故事。西方人对西方神话的重视和信奉程度丝毫不减于对正史的关注,甚至高于正史。我曾经略读过一本书叫《darwen on trail》,书的主要内容就是在于运用现代科技手段和当今的历史发现,从逻辑学和历史学的角度去证明耶酥的存在,以及透过尖端的科学分析,并加入探险者在北欧的发现——他们在冰岛附近发现了诺压方舟的残骸(不知真的假的)来证明圣经里发生的种种故事。包括去年一直很引起广泛关注的《达芬奇密码》也是在证明上帝的存在和怀疑基督教传说的真实性。这一切的努力也说明,从古到今的西方人,一直在通过严密的理性和实实在在的努力,来拉近现实与幻想的距离。而东方人不做这样的努力,因为东方人觉得现实和神话本就毫无因果关系,只是将幻想作为残酷现实背后的心理慰籍与精神消遣。

东方神话中的仙人升天我归纳了下,大概有三种模式:一,甩甩衣袖,飘然而去的升天。二,腾云驾雾(主要形式)。三,骑一种特定的坐骑或借助特殊的工具(如那扎的风火轮,纯属意造之物)。这些升天术似乎毫无道理,经不起逻辑的推敲,但这一切似乎在东方人的眼里早已习以为常,因为“它本身就是神话,我们为什么要去推敲它呢?”相比较而言,西方神话中的升天术相对来说逻辑性就要强的多,比如,天使升天,是因为它背上长了翅膀(运用了空气动力学的原理)。有些神骑着“飞马”,马不能飞,但马身上长了翅膀就可以(还是空气动力学)。虽然西方的古人创造神话的时候不懂得空气动力学,但他们知道,鸟有翅膀就能飞,如果其它动物有翅膀也可以,他会去寻找其后面的逻辑根源,虽然他没有科学的根据,却是在科学推理之上而产生的逻辑思维。

其次,古代人对神话在某种意义上的推崇一方面源于它能够解释某种事物的起源(例如,女娲造人阐释了人的起源),另一方面它的故事性和系统性又满足了人们对未知事物的一种诉求和理解(多见于西方神话)。时间延续到上个世纪末,神话进化了。而现代人的神话又是什么?时至今日,由于科学的考古学等系统学科对古代的研究,如今神话似乎被放逐去想象未来。上个世纪90年代末,因为受到一些科幻片的影响(都是西方的科幻片,这也是个奇怪的现象,我从没见过中国拍过一部真正意义上的科幻片。),当我们小的时候或许幻想过在2007年的时候,汽车或许在天空中飞翔,几百层的高楼遍地都是,人们背个火箭到处飞。但是真正到了2007年,我们或许感到有些失望,生活似乎也就是如此这样的进行着,并不如我们所想像的飞速发展。我不停的问自己:现实是不是真的离幻想的距离很远呢?当作为东方人的我,把这个感受讲给一个西方人听时,他很惊讶,他很难相信我会有这样的想法。虽然基于现实的科幻畅想大多都是“西方制造”,甚至有“超人”、“蜘蛛人”等众多超级英雄的问世,但是西方人对“发展”的速度是控制在他们的逻辑中的,不会有所谓的“大跃进”之想。或许是中国近一个世纪所经历的翻天覆地的社会变革和跨越式的经历西方科学成果的洗礼时,有点“消化不良”,而或也可能是我们把埋藏于心的浪漫主义情节过多投入到对科幻的热情之中吧。近几年,中国的网络神话也是一个热点现象,通过网络的造星速度之惊人、数量之多,究其根源,乃是中国大多数网民在精神和信仰上的一种“空缺”,这种“空缺”可以是实质上的空虚,也可以是怯懦的伪叛逆者的一种意淫状态。所谓“网上多愤青”。而西方的愤青多在现世中,可以拿着AK47与警察对峙,最后饮弹自尽。因为他们或许比我们更愿意和更勇于去面对现实,而不仅仅是充当幽灵般“怨妇”的角色。

上述的种种叙述不知道是否能影射出东西方人思维方式的一些蛛丝马迹的诧异,在全球化的背景下,西方国家还是延续着他们那有条不紊的逻辑线索进行着似有似无的社会变革,他们的神话似乎就是逻辑严密的科幻,而中国这个正处在社会转型期的国家,含蓄避世的东方风格在遭遇全球化强势逻辑的冲击下,所发生的神话好象更加扑朔迷离。

几个问题:

如果说西方有科幻,那东方的神话是什么?

东西方神话的矛盾与今天东西方文化演变中的冲突是否一致?

文化意淫是否能解除东方神话在当代的缺失?

东方人自己创造神话的思维天赋是否已经被侵蚀?被什么侵蚀?

神话在进化吗?

我有意以作品的方式来对这些问题进行一次冒险,尝试创造一个东方人的神话,它可能已经是变质腐烂的,缺乏民族商标的,世界大同的,但他的确是东方制造。

这哥们在木箱子里面被当成货物托运,彻底体验了一番活体偷渡的滋味

不过有兴趣的朋友可以躺进去试试,非常清凉舒服,盖上箱子就能睡觉

[此帖子已被 art88 在 2008-8-11 23:28:56 编辑过]

插播一个申明:以上图片都系青年摄影家尔玉先生拍摄,我征用来发给大家欣赏。

目前为止的图片都是在开幕前拍摄的。

目前为止的图片都是在开幕前拍摄的。

李心沫的一组行为摄影图片:新开河之死

http://blog.artintern.net/blogartinternnet/11425

新开河之死 文|心沫

十年前,记得那时的新开河还是很清新的,水边长满青草,鱼儿在水里游,水边坐很多人在垂钓。有靠打鱼为生的渔民撑着船在水上捕鱼,那些渔民把船称作自己的家,当时我还和船家留过影。

如今, 新开河已变成了一条死亡的河流。再看不到岸边钓鱼人的身影,船家也消失得无影无踪,因为河里的鱼都已死去了,如果有活着的鱼,人们也不敢吃了,在被污染的水里长出的鱼是有毒的。城市污水不断地排放进河里,它变成了城市公厕,散发着腥臭的味道。刚刚进入夏天,河面上就铺满了蓝藻,那种绿即肮脏又另人恶心。那种绿不会让人联想到生命而只会让人联想到死亡。新开河死去了,那里流淌的只是死水。在这条河里以及岸边有垃圾,有人和宠物的大便和尿液,有粘满精子的避孕套和吸毒者遗弃的针管,有死者的衣服和被抛掉的女尸。

我住在新开河边的十三号大院,每天出门都要经过新开桥。日子久了河和桥也成为我生活的一部分。房东大娘总是会跟我讲关于新开河,新开桥的见闻。说的最多的就是污染,她指给我看不被人注意的几个排污管道,告诫我不要吃河里的鱼。她说新开桥很乱,经常发生抢劫事件,而且桥下过一段时间就会发现死尸,十三号大院里有一个人是专门以在新开河里打捞死尸为职业的。她讲述怎样在桥下发现被支解的女尸,前不久我们学校的一个大一女生被奸杀了,尸体也是从新开河里被发现的。这些见闻,让我对这条河产生一种莫名的恐惧。以前我有时还会到河边去散步,但现在我再也不想去靠近那条河了,在我的意识中它变成了与尸体纠缠在一起的一个象征物,或者河水变成了尸体本身,我不能再以安静和美好的心去欣赏它,我只想远离和逃避。每次经过新开桥,我的心跳会加剧,我不敢在桥上多停留,每当向桥下望去就会被一种阴森和恐惧所俘获,我不能自控我的颤栗。那些整天坐在桥栏边衣冠不整的民工看上去即肮脏又不怀好意,他们在盯着我看,愚昧,贪婪又不怀好意。我总想起大学校园里那些被民工强奸的女学生。桥上是川流不息的车和人,但我丝毫没有安全感,因为我不知抢劫的事件何时发生,因为随时都有可能发生。前天就有一个女人被劫匪抢了包,并且连人带车一起拖倒,女人失去了半面的脸。

我想离开这一带到别处去住,但哪里都是一样的,只要是在这座城市,对于我城市和危险是连在一起的。只要在城市就会不安,就会焦虑,就会孤独,就会离死亡很近。

幸好我还活着,到现在还没有发生意外,而且还能做艺术。所以我做了这个和新开河有关的作品。这是一组图片,在死去的河水里完成一个死亡的仪式。以此作为对这条河和我自己的凭吊,因为我就是那些死者。

2008年6月14日于天津新开河

呵呵,ART-BA-BA上的表情就是好玩,是一种很好的表达姿态

这幅暧昧很夺人眼球的 是宋庄艺术家赵朔的作品

多伦的美腿们

[attachment=104628]

还是大腿最当代

还是美女受欢迎呀

看了展览,,炉型同志啊~~油画就不说有多差劲了,连死河死人这么没意思的作品也有…… 你眼神真TMD好!!!

唉资病:

看了展览,,炉型同志啊~~油画就不说有多差劲了,连死河死人这么没意思的作品也有…… 你眼神真TMD好!!!...

嗯,这次的油画,其实根本就不是油画,至少我选作品的时候,从来不去看他的油画性,死河死人也一样,提前放出关于油画和死亡的文字:

夕阳西下,断肠人在天涯

拥有一个属于自己的,一个小小的家,可以栖身的小屋成为了上海年轻人心中难以释怀的奢侈,飞涨的房价让国人除了愤怒也学会了自嘲,于是,上海女孩许烨把自己童年时代游戏《跳房子》带到了多伦,游戏的终点是光荣成为“房奴”,微笑接过证书的年轻观众,苦笑中难免还是有些无奈;广东女孩黄德华却把自己擅长的油画,绘制到了木板上,变成在七、八十年代流行于普通家居所铺设的地板砖,让艺术家哭笑不得的是,每每有观众抬脚伸腿在油画上敲击,哇,真的是木板呢!

天津美院国画系硕士李心沫是近年来很“火爆”的观念摄影家,从书法转到观念,不变的是对“美”的那份追求,《新开河之死》讲述的是艺术家天天遭遇到的愚昧、麻木和绝望,可是,呈现在观众面前的却又美得让人惊艳,晶莹剔透的蓝藻,白衣少女的喘息,似乎告诉我们目睹的不再是死亡,而是一次洗礼,或许,这也是我们举办这次囧展的小小“阴谋”,我们不拒绝思考,但是,至少,我们会让断肠欲绝的画面变得“很美”。